Уже в ранние детские годы Александра Федоровича Гедике окружала атмосфера музыкального профессионализма, музыкального «ремесла», в лучшем смысле этого слова.

Он родился в Москве, 20 февраля (ст. ст.) 1877 года, в семье музыканта-пианиста, органиста и педагога. Не только отец Гедике, но и его дед и прадед были органистами. В его семье у ряда поколений сохраняются и культивируются музыкально-профессиональные традиции, в центре которых находится органное искусство. Напрашивается аналогия с семьей Бахов, тем более, что значительная часть исполнительской и творческой деятельности Гедике протекает под знаком И. С. Баха: ни один концертный сезон в Москве не проходит без органных вечеров Гедике, с программой из произведений Баха.

Музыкальная атмосфера, господствовавшая в доме родителей Гедике, интенсивная музыкально-педагогическая и исполнительская деятельность отца-рганиста французской католической церкви в Москве, одновременно преподававшего игру на органе в Московской консерватории, наконец, природная одаренность Александра Федоровича — все это способствовало раннему и быстрому развитию будущего композитора, унаследовавшего от отца искусство игры на фортепиано и на органе.

По окончании Московской 3-й гимназии, он в 1892 году поступил в Московскую консерваторию по классу специального фортепиано, занимаясь поочередно у профессоров А. Галли, П. Пабста и В. Сафонова. Так называемые «обязательные» теоретические предметы он проходил у Н. Морозова, Н. Ладухина, Г. Конюса и А. Аренского. В 1898 году А. Ф. окончил Московскую консерваторию как пианист (по классу Сафонова), с золотой медалью. Параллельно с занятиями в консерватории он обучался у своего отца игре на органе.

Сразу по окончании консерватории Гедике начал свою долголетнюю и обширную педагогическую деятельность, преподавая фортепианную игру в женских институтах Москвы. В то же время он заявил о себе и как исполнитель, выступая много и часто в концертах, давая собственные фортепианные концерты и участвуя в различных ансамблях.

В 1900 году Гедике принял участие в международном конкурсе пианистов имени Антона Рубинштейна, организованном в Вене. Как пианист он получил почетный отзыв, а как композитор — удостоился Рубинштей-

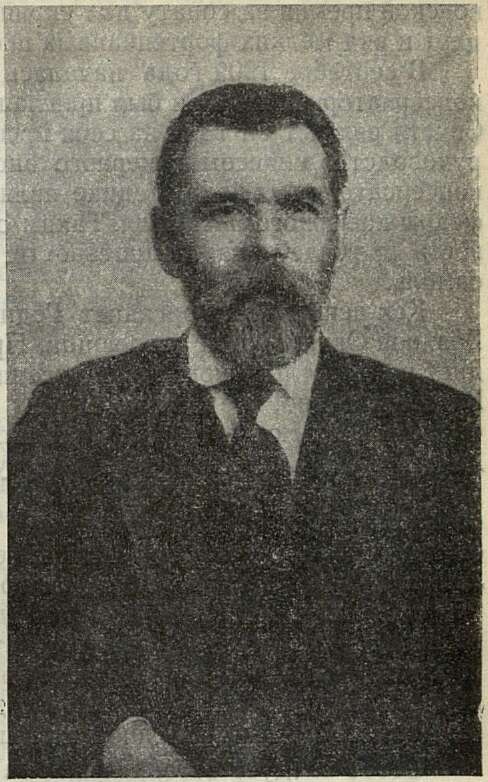

А. Ф. Гедике

новской премии за сонату для скрипки и фортепиано, фортепианный концерт и ряд мелких фортепианных пьес.

В сентябре 1909 года началась работа А. Ф. Гедике в Московской консерватории, куда он был приглашен профессором фортепианной игры. Спустя ряд лет он взял на себя преподавание ипры на органе, а затем и руководство классом камерного ансамбля. С момента организации в консерватории кафедр, Гедике является бессменным руководителем кафедры камерного ансамбля. Таким образом, его педагогическая деятельность включает три специальности: фортепиано, орган и камерный ансамбль.

Как исполнитель-органист Гедике полностью проявил себя после Великой Октябрьской революции. Примерно с 1920 года он ежегодно дает по нескольку концертов органной музыки, играя преимущественно Баха. Вероятно, все или почти все сохранившиеся органные токкаты, фантазии, прелюдии и фуги Баха находятся в обширном репертуаре Гедике. Но этим его органный репертуар не ограничивается. В нем заметное место занимают транскрипции для органа различных произведений симфонической, оперной, вокальной и фортепианной музыки, сделанные самим Гедике. На его органных вечерах можно услышать произведения Листа, Грига, Вагнера, Чайковского и др.

В своей игре Гедике сочетает академическую ‒ в лучшем смысле этого слова — строгость в передаче стиля исполняемого произведения с изобретательностью и красочностью в использовании регистров. Он до конца исчерпывает все богатейшие динамические возможности органа — от мощного фортиссимо до нежнейшего, едва слышного пианиссимо.

Особо следует остановиться на уже упомянутых органных транскрипциях Гедике. Здесь композитор идет по линии наибольшего сопротивления: стремясь расширить и обогатить виртуозно-технические и выразительные возможности органа, он часто перекладывает для инструмента такие цроизведевия, которые, казалось бы, меньше всего соответствуют природе органной звучности. Ведь хорошо известны сильные и слабые стороны органа; известно его богатство в отношении почти безграничной градации динамики, тембровой красочности, достигаемой выдвижными регистрами, громадного диапазона звучания и т. д. Но также хорошо известна некоторая ограниченность органа по сравнению с другими инструментами или с оркестром: невозможность crescendo и diminuendo; одноплановость динамики, ее однородность при каждой данной регистровке; независимость силы звучности от силы нажима на клавиатуру и т. д. Гедике в своих органных транскрипциях обнаруживает тенденцию к преодолению этих слабых сторон органа. Свидетельством тому является делаемый им для транскрипций выбор произведений, весьма далеких от органного склада; в них, в большинстве случаев, нет ни хоральности, ни специфически органной имитационной полифонии, ни прелюдийности импровизационного характера. Назовем для примера «В горах» Грига, отдельные пьесы из «Времен года» Чайковского, сопровождения романсов Листа, отрывки из опер Вагнера (увертюра из «Тангейзера», вступление к 3-му акту «Лоэнгрина», вступление к 3-му акту «Тристана и Изольды»). В самом деле, если первый раздел увертюры к «Тангейзеру» (хорал пилигримов) еще можно себе представить в органном звучании, то центральная часть (грот Венеры), — с ее многочисленными тремоло, легкими, сверкающими фанфарами, быстро бегущими хроматическими ходами басов, со всем ее чувственно-страстным колоритом — кажется на первый взгляд противоречащей строгой и бесстраст-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Музыканты — избранники народа 3

- Массовая песня в послевоенный период 5

- А. Ф. Гедике 14

- Творчество Маркиана Фролова 24

- 5-я симфония Я. Иванова 32

- Фронтовые заметки 36

- Из дневника 40

- К вопросу об изучении народной песни 43

- Особенности латышской народной песни 48

- О казахской домбровой музыке 56

- Мазурки Шопена 65

- Последняя книга Ромэн Роллана 83

- Глава из последней книги о Бетховене. Последний поединок 87

- Скрипичное творчество И. Е. Хандошкина 95

- Творческий кружок композиторов 105

- Концерт пианистки Н. Отто 106

- Заметки о ленинградских концертах 107

- Музыкальная жизнь в Калинине 109

- Музыкальное возрождение Воронежа 110

- Пабло Казальс 111

- Нотография и библиография 113

- Летопись советской музыкальной жизни 115

- Из галереи дружеских шаржей Центрального Дома композиторов 118