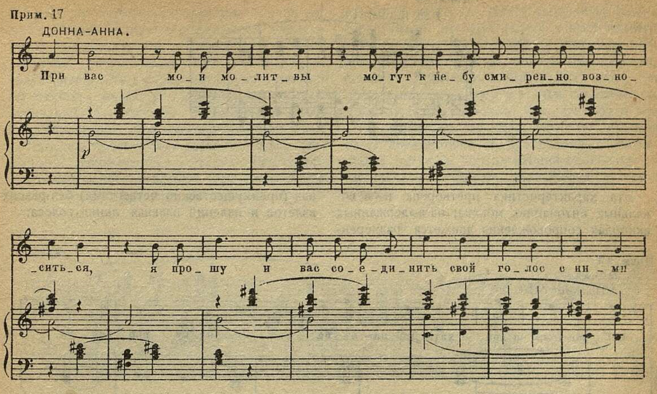

Прим. 17

Во второй половине диалога Донны-Анны и Дон-Жуана, после переломного момента, когда Дон-Жуан говорит ей о своей страсти, о жажде смерти и в конце концов добивается назначения свидания, когда в Донне-Анне, пораженной «странными речами», растерянный образ неутешной вдовы заслоняется образом женщины, видимо не без охоты слушающей страстные слова признания,— эта смиренная характеристика совершенно исчезает и появляется лишь в момент ее ухода с кладбища.

Вновь встречает нас хорал Донны-Анны во вступлении к 3-му действию: смиренная вдова, сжалившись над «бескорыстным» безумцем, удовлетворила его горячее желание и пригласила к себе. В начале беседы, когда Донна-Анна говорит об этом свидании, как о грехе — снова появляется в ином изложении знакомая нам характеристика: «Я грешу, вас слушая, мне вас любить нельзя: вдова должна и гробу быть верна» (клавир, стр. 137). Это последнее появление хорала вдовы. Дальнейшая беседа, в которой Донна-Анна уступает Дон-Жуану, беседа, в которой растет сочувствие Донны-Анны к пылкому любовнику, совершенно исключает, видимо, возможность напоминания об аскетизме и неутешности вдовы.

Пользуясь этой инструментальной характеристикой как некоторой выразительной основой, Даргомыжский в то же время в деталях и конкретности вырисовывает образ Донны-Анны вокально-интонационными средствами. С помощью метро-ритмической размеренности, частью вялым, лишенным интонационной целенаправленности мелодическим рисунком (напр, ее реплики: «Да, завтра, завтра. Как вас зовут?» или «Прощайте, Дон-Диего» (стр. 112), причудливой интерваликой композитор создает преимущественно меланхолический, в первой половине даже несколько флегматичный образ Донны-Анны. Эта характеристика соответственно изменяется в моменты более сильного душевного движения, взволнованности, растерянности Донны-Анны.

Для действующих лиц, играющих эпизодическую роль в опере, более обобщенно, суммарно охарактеризованных, Даргомыжский применяет и иные приемы изображения. Напр, монах, появляющийся в 1-й картине I действия, дан как типичный образ созерцателя-аскета. Его появление сопровождает сжатая инструментальная характеристика канонически-хорального типа: мерное бесстрастное движение длительностями не меньше четвертных, с нисходящим диатоническим ходом в верхнем голосе, традиционно аккордовое изложение, подчеркивание полуплагальных и прерванных оборотов:

Прим. 18

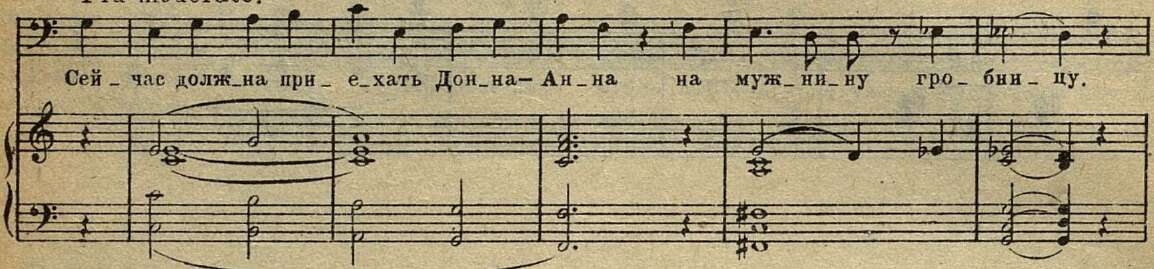

Piu moderato.

Эта характеристика претворена и в вокальных интонациях монаха; на выдержанных аккордах сопровождения движется размёренная (преимущественно четвертями) без резких взлетов и падений плавная линия голоса:

Прим. 19

Piu moderato.

В таком виде характеристика монаха выдержана почти до самого конца его пребывания на сцене. Лишь перед его уходом появляется едва заметный, но чрезвычайно интересный штрих, свидетельствующий наряду с указанными выше изменениями в характеристике гостей Лауры о наличии у Даргомыжского более широких и самостоятельных стремлений к социально-обобщенной, с сатирическим оттенком, характеристике некоторых действующих лиц. Если в беседе с ДонЖуаном и Лепорелло монах хранит величавую строгость и достоинство «отца» (размеренные и внешне значительные интонации), то при появлении Донны-Анны тон его резко меняется: он становится подобострастным и угодливым, интонации приобретают неожиданную подвижность и легкость. Отталкиваясь от четвертного ре, линия голоса падает восьмыми. Подвижность интонаций усиливается сменившим выдержанные хоральные аккорды таким же подвижным сопровождением, к тому же на прыгающем staccato. В этом эпизоде мы несомненно имеем в зачаточном состоянии прием музыкального разоблачения:

Прим. 20

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- О советской тематике, стиле и музыкальной критике 5

- Против формализма в музыке 8

- «Траурная песня» А. Веприка 29

- Против формализма 38

- Несколько мыслей в связи со 2-й годовщиной постановления ЦК о перестройке художественных организаций 40

- О творчестве 42

- Мысли ко второй годовщине 43

- О 5-й симфонии Книппера 45

- О реализме Даргомыжского 49

- «Менуэт» Танеева 64

- Функциональная школа в области теоретического музыкознания 78

- Универсальная мелодия 93

- Массовая работа с рабочим зрителем в Большом театре 96

- Концерты Фительберга 99