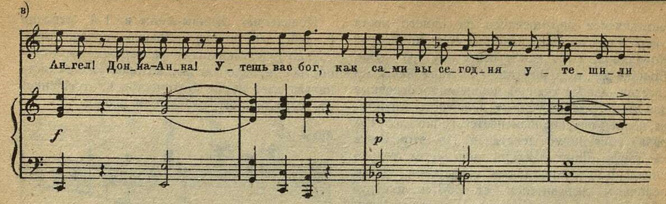

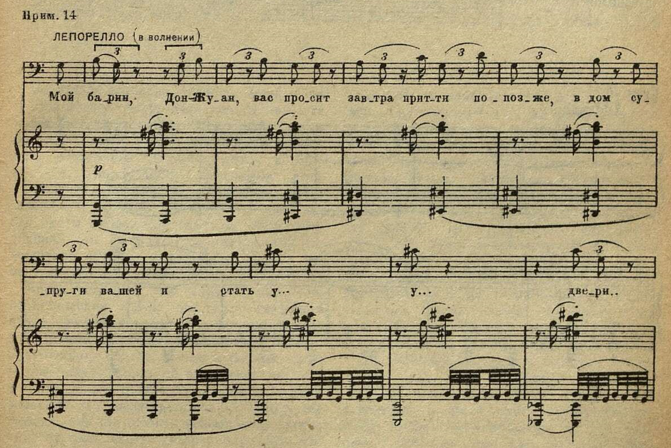

Эти основные линии характеристики Дон-Жуана дрполняются целым рядом мелких штрихов-интонаций, дорисовывающих многоликий темпераментный образ героя. Антипод Дон-Жуана — Лепорелло, живущий как бы отраженным светом своего господина, также не имеет единой музыкальной характеристики. Смелые романтические авантюры Дон-Жуана ограниченно преломляются в его тусклом обывательском сознании; в нем преобладают низменные черты — трусость, недоверчивость, грубость, ворчливость. Поэтому для характеристики Лепорелло Даргомыжский широко применяет омузыкаление бытовых разговорно-речевых интонаций. Напр, ярко натуралистическое изображение испуга, животного страха в сцене приглашения статуи:

Прим. 14

В других случаях Даргомыжский создает более или менее устойчивую основу музыкальной характеристики. Если действующее лицо сохраняет на протяжении оперы или значительной части ее определенные черты характера (Донна-Анна) или обрисовано схематично, двумя — тремя штрихами (монах), наконец, если герой — некий символ, выразитель определенной идеи, моральных устоев (Командор), — Даргомыжский обращается к лейтмотивной характеристике. Это отнюдь не следует понимать в вагнеровском смысле: Даргомыжский не знает застывших мелодических или гармонических формул, которые бы

механически переносились из одного места оперы в другое. Даже наиболее статичный образ Командора, и тот дан в известном развитии. Вообще же, мелодический или гармонический сгусток, запечатлевший какие-либо основные для данного действующего лица черты характера, непрерывно видоизменяется, гибко следуя за развертывающимся действием. При этом, вовсе не всегда Даргомыжский пользуется только вокально- интонационными средствами. Часто основным выразителем становится инструментальное сопровождение (Донна-Анна, Командор). О гибкости в пользовании Даргомыжским этим приемом удержанной музыкальной характеристики свидетельствует то, что когда в развитии сценического образа наступает перелом, и герой теряет некоторые свои основные черты, то и Даргомыжский отбрасывает характеризовавшие их лейтмотивные элементы. Присмотримся поближе к приемам развития образа с сохраняющейся лейт-основой.

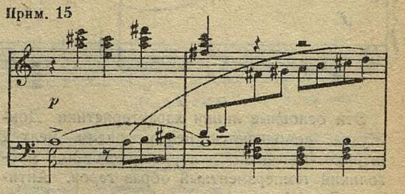

Появлению Донны-Анны в 1-й картине I действия непосредственно предшествует тонико-субдоминангное размеренно-хоральное построение в оркестре, которое уже с самого начала дает абрис благочестивой, отрешенной от всего земного неутешной вдовы:

Прим. 15

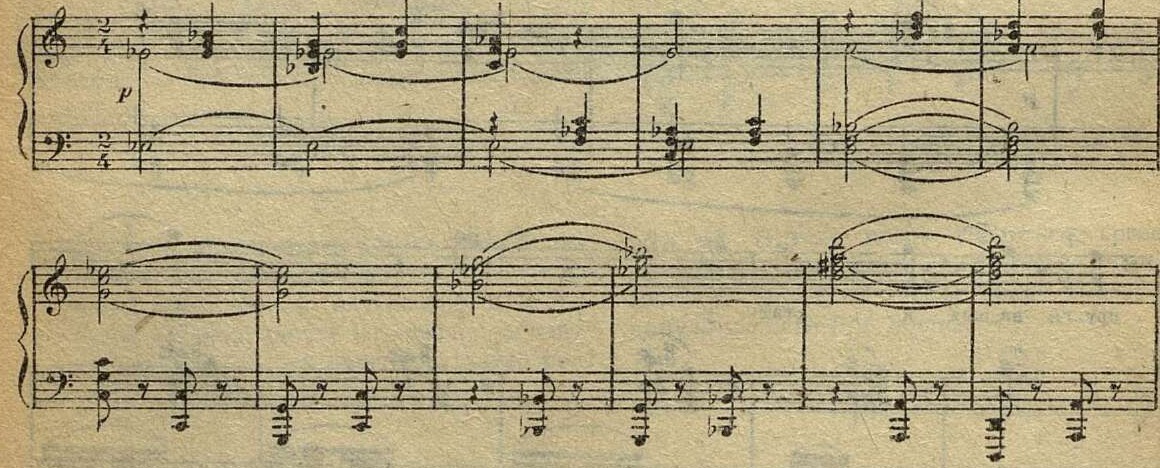

Во II действии, с появлением Донны-Анны на кладбище эта инструментальная характеристика представлена уже в более развернутом виде:

Прим. 16

Andantino.

Вслед за этим, в завязывающемся между Донной-Анной и Дон-Жуаном диалоге образ смиренной и печальной вдовы полностью обрисовывается — вдовий хорал получает еще более широкое развитие, вернее раскрытие: спокойно блуждающее движение трезвучий (и их обращений) со смиренно падающим на терцию мелодическим голосом, постепенно перемещается вверх (g, a, h), с тем, чтобы затем так же размеренно и покорно спуститься:

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- О советской тематике, стиле и музыкальной критике 5

- Против формализма в музыке 8

- «Траурная песня» А. Веприка 29

- Против формализма 38

- Несколько мыслей в связи со 2-й годовщиной постановления ЦК о перестройке художественных организаций 40

- О творчестве 42

- Мысли ко второй годовщине 43

- О 5-й симфонии Книппера 45

- О реализме Даргомыжского 49

- «Менуэт» Танеева 64

- Функциональная школа в области теоретического музыкознания 78

- Универсальная мелодия 93

- Массовая работа с рабочим зрителем в Большом театре 96

- Концерты Фительберга 99