ведения. Так напр., повторение в романсе «Мне грустно» последней фразы: — «Мне грустно потому, что весело тебе» — поэтически и музыкально углубляет смысловую значимость основной идеи произведенияпротивопоставление грусти и веселья. Таких повторений огромное количество в лирикодраматических романсах Даргомыжского. Или замечательно найденное композитором повторение фразы «Он шпоры вонзает в крутые бока» в балладе «Паладин», выражающее напряженные усилия утопающего слуги (в музыке это ярко подчеркнуто двумя звеньями восходящей секвенции).

Даргомыжский во многих своих романсах стремится донести до слушателя и общую ритмическую линию стихотворения, его большие и малые цезуры, деление на строфы и отдельные большие или меньшие построения, его синтаксическое строение. Так напр., романс «Что в имени тебе моем» распадается на ряд больших отделов; соответствующих строфическому строению стихотворения, Пушкина.

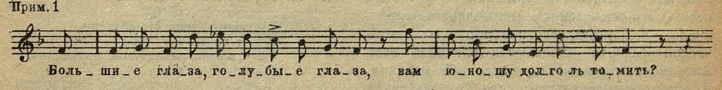

Это бережное, глубоко осмысленное отношение Даргомыжского к словесному тексту вытекало из формировавшихся взглядов композитора на природу вокального произведения. В последнем — слово должно быть выразительно, вокально-интонационно продекламировано. Поэтому уже довольно рано Даргомыжский отходит от типичного для современной ему итало-французской оперы декламационно неоправданного растягивания одного слога на многозвучный мелодический отрезок.1 Уже в одном из ранних романсов — «Голубые глаза» — Даргомыжский прибегает к размеренной декламации, где количество звуков мелодии соответствует количеству слогов стихотворения, причем мелодия движется равномерными длительностями — восьмыми. В метро-ритмическом строении мелодии композитор гибко следует за текучим, песенным амфибрахием текста. Мелодические цезуры совпадают со стиховыми цезурами — каждому стиху соответствует отдельное мелодическое построение:

Прим. 1

Этот прием размеренной декламации приобретает в дальнейшем большое значение в творчестве Даргомыжского.

Однако интонационно-мелодическое содержание этого романса обусловленно словесным текстом лишь метро-ритмически и, пожалуй, в отношении общего салонно-лирического настроения. Задачи выразительного произнесения слова Даргомыжский еще перед собой не ставит. Это видно хотя бы из прим. 1, где вопросительная интонация приходится на устойчивое тоническое заключение. Весь романс построен на типичных оборотах салонно-сентиментальной мелодики, непосредственно со словом не связанных. Это еше более ярко выступает в следующем месте романса:

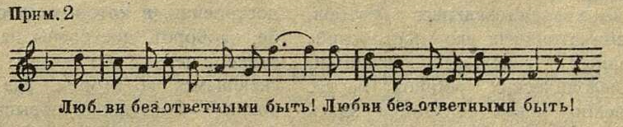

Прим. 2

Построение, соответствующее повторению фразы «Любви безответными быть», является концовкой, декламационно-бессмысленной, имеющей лишь формально-завершающее значение в отношении к предыдущему.

Совершившийся в творчестве Даргомыжского на рубеже 40–50-х годов сдвиг в направлении социальной тематики, в создании реалистических образов, выразился в том, что композитор втечение последних двух десятилетий своей жизни создает «Русалку», в которой появляются уже подлинные элементы музыкальной драмы, смелый музыкально-драматический опыт — оперу «Каменный гость», новые типы драматической, сатирикокомической и пародийной песни, наконец, как бы драматизирует даже лирический романс, превратив его в лирико-драматический

_________

1 Конечно, речь здесь идет об основной тенденции в творчестве Даргомыжского, а не об исключительном господстве, так как такое колорирование голоса мы найдем и в романсах — «Тучки небесные»— и в «Русалке» — «Ласковым ты словом» из трио I действия.

монолог («Расстались гордо мы», «Мне все равно» и др.). Все эти творческие завоевания Даргомыжского возникли на основе развившихся в его творчестве реалистических элементов, которые опягь-таки прежде всего проявились в вокально-интонационной структуре его произведений.

Если до этого периода Даргомыжский черпал мелодическое содержание из мелодраматического оперного искусства или из интонационного источника салонно-бытового романса, то теперь, побуждаемый новыми идейнохудожественными интересами, он преодолевает с трудом ходовые приемы условной декламации французской оперы и внедекламационность салонно-сентиментальной мелодики и вырабатывает новые принципы мелодического строения.

Значительно позднее, в 70-х годах, Мусоргский мечтал о «жизненной, неклассической мелодии». Он писал Стасову: «Работая над говором человеческим, я добрел до мелодии, творимой этим говором, добрел до воплощения речитатива в мелодии. Я хотел бы назвать его осмысленною (оправданною) мелодией». У Даргомыжского в пору его творческой зрелости развиваются элементы этой жизненной, рожденной речитативом мелодии. В наиболее значительных его произведениях основным мелодическим формообразующим фактором являются уже не готовые мелодические попевки, застывшие обороты, а живая интонация, выросшая из музыкального раскрытия слова, его внутреннею смысла. Из сцепления таких интонаций и образуется цельная мелодическая линия. Конечно, здесь нет еще «оправданной, неклассияеской», мелодии Мусоргского. Даргомыжский еще слишком в сфере дворянского бытового романса, его излюбленных танцовальных ритмов, закругленных симметричных его построений, в сфере оперных вокальных традиций, у него много мелодических «общих мест». Однако качественно новая тенденция здесь несомненно налицо, она определяет активную сторону творческого процесса, она порождает значительнейшие творческие достижения.

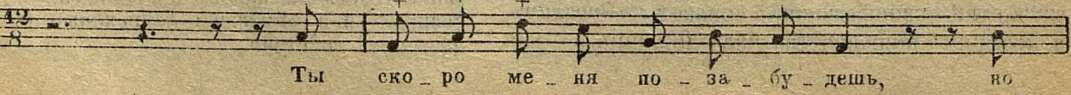

Для примера остановимся на романсе «Ты скоро меня позабудешь». Стихотворение Жадовской изображает чувство горечи, безысходной печали, смешанное с чувством нежности к безвозвратно потерянному возлюбленному.

Этот сложный психологический комплекс определяет основной характер романса: он заключается в противоречии между размеренноплавным, даже несколько танцовально-покачивающимся движением (оно дано уже в инструментальном вступлении и в дальнейшем сохраняется на протяжении всего романса) и напряженной, как бы все время бодрствующей извилистой мелодической линией:

Прим. 3

Andante quasi allegretto.

Напряженность мелодии определяется и частой цезурностью: каждое построение, соответствующее одному стиху, отделяется большой цезурой. Первое четверостишие определяет интонационное содержание:

Ты скоро меня позабудешь,

Но я не забуду тебя,

Ты в жизни разлюбишь, полюбишь,

А я — никого, никогда.

Четверостишие построено на двойной антитезе: ты — я, ты — я. Мелодическая линия первого и третьего построений (соответствующих первому и третьему стихам, в которых поэтесса обращается к образу возлюбленного) дана на восходящем движении с подчеркнутым значением тонических утверждающих звуков; причем интенсивность движения возрастает: в первый раз диапазон взлета— секста, во второй— октава. Второе и четвертое построения, в которых автор говорит о себе, наоборот, построены на нисходящем рисунке, в первый раз (второе построение)— опускающемся, во второй раз (четвертое построение) — поступенно повышающемся. Причем, большая прямизна мелодической линии второго построения при темной регистровой окраске выявляет мрачную решительность, затрудненность же поступенного зигзагообразного восхождения в четвертом построении со смягченной субдоминантой (фа бекар) как бы окрашено в тона безнадежности и примиренности:

Прим. 4

Aifdante quasi allegretto.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- О советской тематике, стиле и музыкальной критике 5

- Против формализма в музыке 8

- «Траурная песня» А. Веприка 29

- Против формализма 38

- Несколько мыслей в связи со 2-й годовщиной постановления ЦК о перестройке художественных организаций 40

- О творчестве 42

- Мысли ко второй годовщине 43

- О 5-й симфонии Книппера 45

- О реализме Даргомыжского 49

- «Менуэт» Танеева 64

- Функциональная школа в области теоретического музыкознания 78

- Универсальная мелодия 93

- Массовая работа с рабочим зрителем в Большом театре 96

- Концерты Фительберга 99