Отсюда сюжеты и тексты, избираемые Даргомыжским для своих произведений, носят приподнято-романтический характер.

Следуя своему стремлению — правдиво воплотить слово в звук, — Даргомыжский для этих текстов находит и соответствующие приподнятые, эмоционально-взволнованные интонации. Это не напыщенно-ходульная декламация французской оперы, полная внешней эффективности и ложного пафоса. Это — и не омузыкаленные разговорно-речевые интонации. Это — та разновидность декламации, которая, поднимая речь до некоей театральной условности, романтической преувеличенности, в то же время не убивает жизненности, реальности ее выражения. В ней та мера романтизации, которая сохраняет смысловую акцентуацию разговорной речи, ее цезурность, линию повышений и понижений, но в то же время интенсифицирует выразительное значение, не губя ее ходульной крикливостью и фальшью.

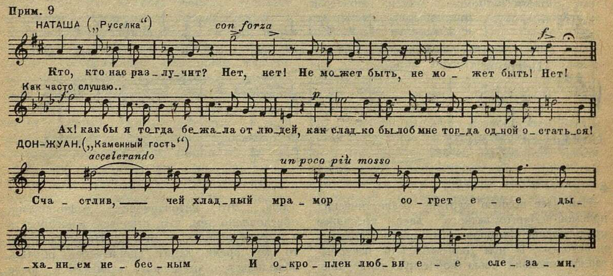

На интонационном оформлении такого рода построено большинство лучших и наиболее зрелых произведений Даргомыжского, как напр, романсы: «Расстались гордо мы», «Мне грустно», «Как часто слушаю» и множество других; в основном лучшие сцены «Русалки» — дуэт Наташи и Князя, Наташи и Мельника (I акт), Князя и Мельника (III акт), наконец большинство сцен из «Каменного гостя» — оба свидания Дон-Жуана с Донной-Анной, сцена Дон-Карлоса с Лаурой и др.:

Прим. 9

Эти различные типы интонирования словесного текста однако являются для Даргомыжского лишь первичным творческим материалом. Кропотливое омузыкаление слов, словесных фраз не является конечной целью. В живой смене интонационных моментов композитор стремится оформить более или менее целостный образ. При этом творческое сознание Даргомыжского не сковано никакими предустановленными принципами музыкальной характеристики. В зависимости от широты, многостороннее, степени социальной обобщенности образа находится и прием его музыкальной трактовки. Живые, построенные на обильной смене контрастирующих проявлений образы Наташи в «Русалке» и Дон Жуана в «Каменном госте» вырастают не на основе единства интонационной характеристики, а в многообразных мелодических эпизодах, объединенных общим «строем» интонационного выражения. С другой стороны, обобщенные социальные образы, определяемые несколькими сгущенно-типическими чертами, находят себе соответственно сжатую, лейтмотивного рода характеристику. Интонационный «строй» вокальной партии какоголибо героя определяется его психологическим строем: бытовой образ, напр., в котором преобладают будничные, жанрово-характерные черты, воплощается преимущественно с помощью разговорно-речевых интонаций (Мельник, Червяк, Титулярный советник, Лепорелло).

Реалистическая сущность интонационных средств Даргомыжского заключается еще и в том, что интонация трактуется им и как элемент речи в собственном смысле слова и включает в себя зрительные представ-

лепия, выразительность жеста, мимики, тетрализованного движения. Не случайно Даргомыжский в ряде своих романсов над определенными интонациями надписывает указания жестикуляционного или мимического характера: в «Червяке» — «улыбаясь и заминаясь», «прищурив глаз», в романсе «Мчит меня в твои объятья»— «вздохнув», в «Старом капрале» — «вздохнув и медленно». Интонация-жест — основное средство, с помощью которого Даргомыжский вырисовывает тот или иной образ.

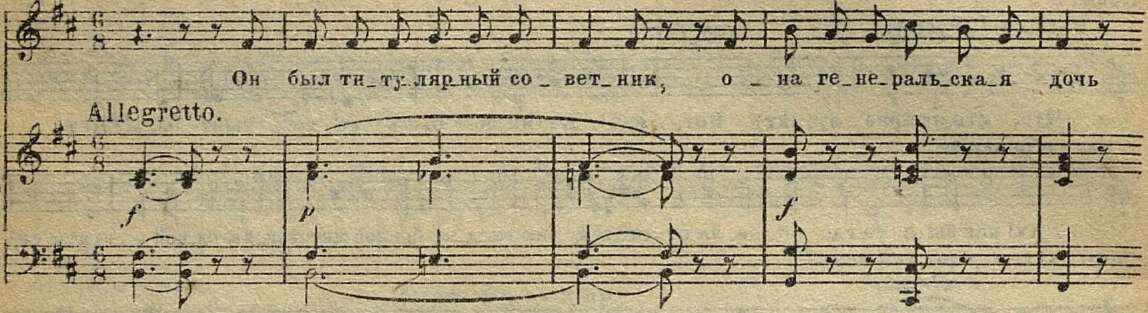

Так, в «Титулярном советнике» в самом же начале даны лаконично и выпукло два контрастирующих образа: титулярного советника и генеральской дочери. В скромном и осторожном на piano смещении голоса на секунду вверх и возвращении его назад, — размеренными восьмыми (мелкие шажки, незаметные жесты) — показан с поразительной лапидарностью робкий и забитый мелкий чиновник. И рядом с ним выступает в решительных, властных интонациях forte (два взлета на кварту — широкие жесты) «сиятельная» дочка. Фортепианное сопровождение подчеркивает эти интонационные характеристики: связное движение у чиновника и отрывистые аккорды при нетерпящем возражений гармоническом утверждении (доминанта-тоника) у генеральской дочери:

Прим. 10

Allegretto

Наиболее полную картину реалистических приемов Даргомыжского дает последнее произведение композитора — опера «Каменный гость». В нем Даргомыжский исчерпывающе проявил свою творческую тенденцию: отыскать для слова поэта музыкально-интонационный эквивалент. О сознательности этих стремлений композитора рассказывает в своих воспоминаниях о Даргомыжском Н. Н. Римская-Корсакова.1 Она пишет: «А. С. (Даргомыжский) доказывал, что сочинять тем приемом, какой он избрал (в «Каменном госте». М. П.) труднее, чем следуя обычным приемам сочинения, потому что он для каждой фразы должен находить новую, подходящую к ней музыкальную мысль, тогда как обыкновенный прием состоит в развитии двух-трех, тем» (курсив мой. М. П.). Отыскивая «для каждой фразы» правдиво-интонационное оформление, Даргомыжский претворяет здесь различные типы интонирования, отмеченные выше. Это интонационное разнообразие обусловлено тем, что, стремясь фиксировать в музыке отдельные места, Даргомыжский в то же время лепит сценические образы, объединяет разрозненные элементы в более или менее целостные характеристики. Интересный материал, говорящий об осознанности процесса формирования целостных образов, дает сличение текста оперы с текстом пушкинской драмы.

Как указывалось уже, Даргомыжский написал свою оперу на неизмененный текст Пушкина. Сам композитор отмечает это в одном из своих писем: «Я пишу музыку на сцены «Каменного гостя» — так, как они есть, не изменяя ни одного слова». Сличение обоих текстов однако показывает, что между ними имеются, правда, не первостепенной важности, различия. У Даргомыжского есть эпизод, е котором он довольно определенно отступает от текста драмы. Во второй картине I действия, в сцене у Лауры, кроме Лауры и Дон-Карлоса у Пушкина имеются еще три гостя. Это — восторженные поклонники Лауры, ее искусства. В драме они не отмечены какими-либо индивидуальными чертами, разве

_________

1 Н. Н. Римская-Корсакова, «Мои воспоминания об А. С. Даргомыжском». («Музыка», 1913 г., № 116, стр. 109).

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- О советской тематике, стиле и музыкальной критике 5

- Против формализма в музыке 8

- «Траурная песня» А. Веприка 29

- Против формализма 38

- Несколько мыслей в связи со 2-й годовщиной постановления ЦК о перестройке художественных организаций 40

- О творчестве 42

- Мысли ко второй годовщине 43

- О 5-й симфонии Книппера 45

- О реализме Даргомыжского 49

- «Менуэт» Танеева 64

- Функциональная школа в области теоретического музыкознания 78

- Универсальная мелодия 93

- Массовая работа с рабочим зрителем в Большом театре 96

- Концерты Фительберга 99