МУЗЫКАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО

А. Н. Верстовский

(К 150-летию со дня рождения)

О. ЛЕВАШЕВА

Верстовский принадлежит к числу тех композиторов, чье музыкальное наследие доныне не получило полной и всесторонней оценки. Имя его было слишком рано и незаслуженно забыто, а сам он, в лучшем случае, отнесен критикой к разряду «талантливых дилетантов». Иначе оценила Верстовского широкая слушательская масса. Его музыка вошла в народ, повсюду обрела любовь и признание; мелодии из «Аскольдовой могилы», звучали в самых глухих, отдаленных углах России. Памятно высказывание Серова, утверждавшего в начале 60-х годов, что в отношении популярности Верстовский пересиливал даже и Глинку!

В этом широком общественном признании Верстовского — его историческая заслуга и верный ключ к пониманию его творческой биографии. В его искусстве таилась большая жизненная сила, та удивительная энергия, собранность, активность, которой как раз и нехватало большинству его современников-дилетантов из дворянского круга. Достаточно сопоставить вокальную лирику Титовых и Есаулова, такую изящную, мягкую, но безвольную, рядом с ритмически-упругой и темпераментной музыкой Верстовского. И, конечно, не в атмосфере салонного музицирования могла быть рождена опера Верстовского. Ее истоки — в русском, преимущественно городском быту, в бытовой песне и танце, в свежо и образно раскрытой поэзии русского быта.

Верстовский внес в русскую музыку сочность, конкретность музыкального образа — то, что обычно называют «характерностью». Недаром его интересует в первую очередь музыка, связанная со словом, жестом, движением. Главное значение Верстовского — в драматических, сценических жанрах. Автор опер и водевилей, он и в области вокальной лирики оставил след как мастер повествовательной, драматической песни-баллады. Уже одна эта склонность Верстовского к синтетическим жанрам отчетливо рисует его как человека нового романтического поколения. Романтиком Верстовский остался до конца жизни, сохранив верность идеалам 20-х годов. Как даровитого выразителя этой ранней поры русского искусства, мы и ценим Верстовского.

Своеобразна личная судьба композитора1. Страстный театрал-дилетант в юности, он в зрелые годы становится видным театральным деятелем Москвы и навсегда сживается с профессиональной артистической средой. Женитьба на актрисе Репиной, родом крестьянке, повела к разрыву с отцом. В московском же театре Верстовский был фигурой настолько значительной, что время его деятельности во многих источниках прямо именуется «эпохой Верстовского». Энергичный, настойчивый, с большим самолюбием и редкой практической хваткой, он соединял в своем лице, композитора, режиссера, администратора и руководителя московской оперной труппы.

Внешний облик Верстовского легко представить себе по сохранившимся воспоминаниям современников. Эти воспоминания рисуют его именно как профессионала-художника в рабочей обстановке, — то на сцене, во время репетиций, то за фортепиано, во время исполнения своих сочинений. Вот как описывает Верстовского его современник, режиссер С. М. Соловьев, увидевший композитора впервые на репетиции «Аскольдовой могилы»: «Скорыми шагами вошел на сцену человек среднего роста; лицо его было несколько смугло, волосы зачесаны вверх, умные черные глаза смотрели проницательно и бойко, все движения были быстры и энергичны. Бывшие на сцене почтительно ему поклонились. Подойдя к креслу, приготовленному на авансцене, он сел, и в оркестре раздался первый аккорд увертюры... В продолжение репетиции я долго смотрел на него; при каждом удачном исполнении в оркестре или на сцене, глаза его весело загорались и все черты лица выражали удовольствие; но за то от каждой фальшивой нотки те же глаза сверкали гневом и все лицо мгновенно омрачалось. "Какая огненная, артистическая натура!" — подумал я и не ошибся».

1 В своей неопубликованной работе об А. Н. Верстовском Б. В. Доброхотов сообщает интересные сведения о семье композитора. Отец Верстовского, Николай Алексеевич Верстовский, был сыном генерала екатерининских времен — Алексея Михайловича Селиверстова (откуда и фамилия — Верстовский) и пленной турчанки. Таким образом указание официальных документов на происхождение рода Верстовских из польского шляхетства ошибочно. Композитор родился 18 февраля ст. ст. 1799 года в имении Селиверстово, Тамбовской губернии, Козловского уезда, при сельце Мизинец.

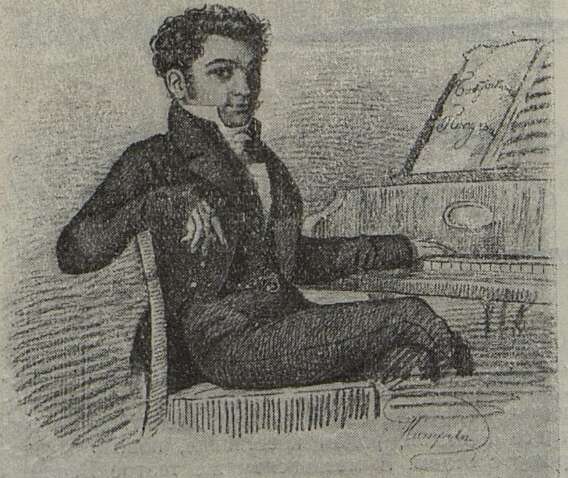

А. Н. Верстовский

Рисунок К. Гампельна. Публикуется впервые

Из собрания Госуд. театр, музея им. Бахрушина

Характеристику Верстовского дополняют сохранившиеся портреты. Среди них особенно интересен редкий, впервые публикуемый здесь портрет начала 20-х годов. Он помогает нам воссоздать облик молодого Верстовского, автора водевилей, веселого собеседника и приятеля Грибоедова и Алябьева. Верстовский изображен за фортепиано; перед ним партитура его первого сочинения — водевиля «Бабушкины попугаи» (1819). С этой непритязательной водевильной музыки и начал свою карьеру Верстовский.

Юность Верстовского протекала в кругу театральных завсегдатаев. Круг его знакомств: Алябьев, Арапов (автор «Летописи русского театра»), водевилист Хмельницкий, Никита Всеволожский — приятель Пушкина, организатор собраний общества «Зеленой лампы», участниками которого были будущие декабристы. В этой среде процветали театральные развлечения в виде любительских спектаклей, сценических импровизаций. И Верстовский, пробуя свои силы в жанре водевиля, отдал дань общему увлечению. На протяжении 20-х годов его водевили бессменно шли на столичной сцене.

Работа над водевилем была, бесспорно, полезна молодому Верстовскому. Быть может, именно обращение к «развлекательной» музыке и спасло его от туманной расплывчатости сентиментализма. Быстрый темп действия, острый комизм ситуаций, задор сатирических куплетов — все это требовало музыки особого рода, которая хорошо удавалась Верстовскому. Первый же дебют — водевиль «Бабушкины попугаи» был удачен, а следующий водевиль «Новая шалость», написанный совместно с Алябьевым, принес Верстовскому громкую славу. По свидетельству театрального «Летописца» Арапова, «музыка была прелестная. Водевиль этот был принят с восторгом; левый фланг, усиленный этот раз многими голосами партера, заставил повторить по нескольку раз все куплеты; словом, в то время никто не мог запомнить, чтоб какой-нибудь водевиль произвел такой фурор, какой произвела «Шалость».

Среди русских композиторов Верстовский явился первым «классиком» русского водевиля. Он выступил в пору расцвета этого жанра и в значительной мере определил его музыкальную сущность. В основе всех его водевилей лежит куплетная песня танцевального склада, — а мы знаем, как велика роль танцевального ритма у Верстовского, хотя бы в его «Аскольдовой могиле». Он умел вдохнуть жизнь в свои мелодии, придать им живую образность, активность. Потому так обаятельны песенки его водевилей в ритме мазурки, вальса и, особенно, полонеза — любимого танца Верстовского. Преувеличено мнение о музыкальной примитивности старинного водевиля. Наряду с куплетной песней Верстовский широко применяет ансамбли (не только в форме диалогических дуэтов); бойкая танцевальная песня у него иногда сменяется, чувствительным романсом или рассказом-повествованием в духе баллады.

Правда, сюжетика водевиля, в условиях тогдашней цензуры, простора для композитора не давала и разнообразием не отличалась. Однако сатирическое жало здесь не было до конца изъято. В скрытой форме проникали намеки на известных лиц, высмеивались и осуждались «прошедшего житья подлейшие черты». В одном из водевилей Верстовского на слова московского литератора A. И. Писарева любопытно указание на неразборчивость вкусов театральной публики и безоговорочное преклонение перед иностранными гастролерами:

Артист, хотя без дарованья,

В провинцию к нам приезжай,

Его- встречают, восклицанья,

Об нем шумит партер и рай.

Все платят за билеты втрое.

Уж люди таковы на всё:

Давай дурное, да чужое,

Долой хорошее свое.

В 1823 году Верстовский, после успешной постановки целого ряда водевилей, был приглашен в Москву в качестве инспектора московских театров. Здесь завязалась его дружба с Грибоедовым, только что вернувшимся из длительной поездки на Кавказ. Грибоедов, сам композитор и страстный любитель музыки, охотно общался с музыкантами. В доме его друга С. Н. Бегичева часто устраивались музыкальные вечера с участием Верстовского. Племянница Бегичева Е. Соковнина рассказывает: «Почти еженедельными посетителями дяди были, между другими, князь B. Ф. Одоевский, очень еще тогда молодой, почти юноша, и товарищ его по изданию сборника «Мнемозина» Кюхельбекер... Часто оживлял общество весельчак А. Н. Верстовский, который тогда написал знаменитый свой романс «Черная шаль» и певал его с особенным выражением своим небольшим баритоном, аккомпанируемый Грибоедовым». К этому же кружку принадлежал и Алябьев. Результатом знакомства Грибоедова и Верстовского был водевиль «Кто брат, кто сестра», написанный по предложению директора московского театра Кокошкина для бенефиса актрисы Львовой. Синецкой (текст сочинен Грибоедовым

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Солнце русской музыки 9

- Пушкин в русской музыке 13

- Народная песня в жизни и творчестве А. С. Пушкина 20

- Каменка 29

- Новое в музыкальной «пушкиниане» 38

- Русские композиторы и критики о Пушкине 46

- «Лейли и Меджнун» 48

- Балет Э. Каппа «Калевипоэг» 52

- Северная песня и ее носители 56

- А. М. Листопадов 64

- Литовская народная песня 68

- А. Н. Верстовский 73

- Пушкин и Верстовский 82

- О перестройке композиторского образования 84

- Лев Оборин 87

- Московские гастроли Мравинского 90

- Музыка страны бескрайних степей (На концертах декады казахской литературы в Москве) 93

- Смотр творчества композиторов Эстонии 96

- О Белорусском государственном хоре 98

- Молдавские композиторы в Москве 100

- Концертная жизнь 101

- Хроника 103

- В несколько строк 108

- Талантливый китайский композитор 110

- Музыка и бизнес 111

- Нотография и библиография 118