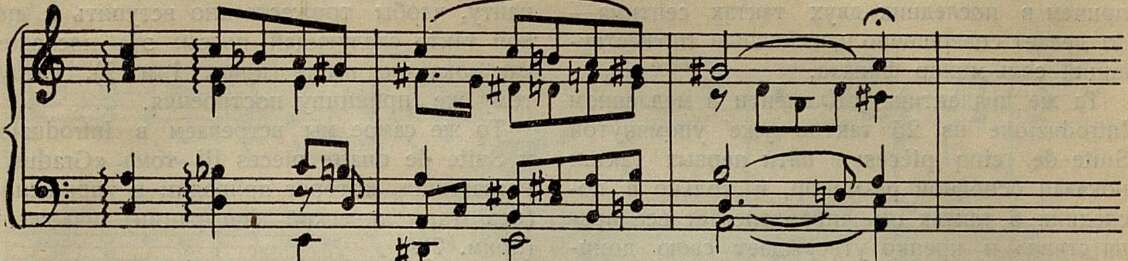

Про эти произведения можно также с полным правом сказать то, что говорит Б. С. вПшибышевский об Andante из 5-й симфошии Бетховена: «Лишь в последних двух тактах окончательно утверждается данная ладотональность, преодолев все препятствия к этому самоутверждению» (стр. 69). Цитируем дальше: «Иногда Бетховен принуждает тонику, как ведущее начало данной ладотональности, воплощающее ее единство, тробивать себе дорогу через самые отдаленные тональности, через густой туман хроматических образований. Это последнее характерно в особенности для сочинений с медленными вступительными частями» (стр. 69‒70); в качестве примера Б. С. Пшибышевский берет квартет до-мажор ор. 59 № 3. Но нетрудно привести яркий пример из творчества того же Клементи, пример, который еще в более развернутом виде будет соответствовать тому положению, которое в приведенной цитате приписывается исключительно Бетховену. Я имею в виду Adagio dolente из 16-й сонаты («Покинутая Дидона»); это Adagio — тоже медленная вступительная часть к финалу сонаты: в нем 73 такта, из которых 57 заняты «отдаленными тональностями», «густым туманом хроматических образований». Действительно, показав в первых 8 тактах доминанту и тонику основной ладотональности, соль-минора, Клементи вращается в ряде построений, доходящих до ми-бемоль-минора, и лишь на 55-м такте на протяжении 3 1/2 тактов дает выявление основной тональности (прим. 6):

Прим. 6

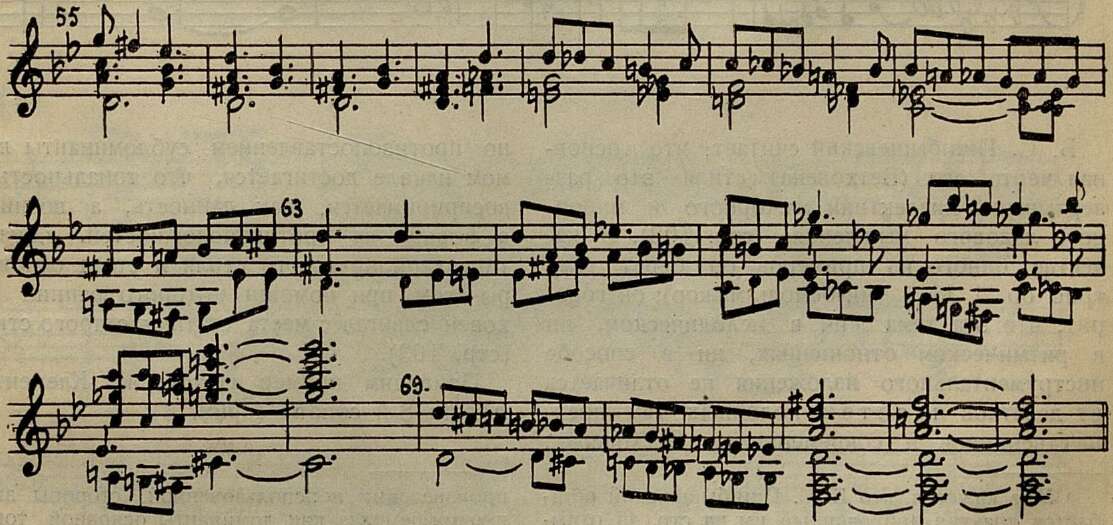

Вновь она отрицается, но это отрицание длится теперь всего 4 1/2 такта, на 63-м такте окончательно утверждается доминанта соль-минора; она опять застилается «туманом хроматических образований» (5 тактов), но уже основная тональность победила, доминанта ее утверждающе звучит в 69-м такте: еще одно последнее усилие — и побежденные хроматизмы сползают беспомощно вниз; три последних такта заняты доминантой соль-минора,

причем в последних двух тактах септима — до делает совершенно неизбежным торжествующий соль-минор финала.1

Та же диалектика у Клементи в медленном Introduzione из 25 тактов уже упомянутой Suite de cinq pièces: в пяти первых тактах показан основной ре-минор, и только в последних 6 тактах он «преодолевает все препятствия» и крепко утверждает свою доминанту, чтобы торжественно вступить в первом такте следующей пьесы: эта последняя, как показано выше (прим. 1 и 2), следует тому же принципу построения. То же самое мы встречаем в Introduzione к Suite de quatre pièces III тома «Gradus ad Parnassum», которое приводим в упрощенном (без гармонической фигурации) изложении (прим. 7):

Прим. 7

Б. С. Пшибышевский считает, что «основная черта его (Бетховена) стиля — это развертывание диалектики мажорного и минорного ладового мышления» (стр. 102). В качестве одного из примеров он берет тему трио op. 1 № 1 (ми-бемоль-мажор); он говорит, что эта тема «ни в мелодическом, ни в ритмическом отношениях, ни в способе инструментального изложения не отличается от десятков и сотен подобных тем предшественников и современников Бетховена»; но противопоставлением субдоминанты в самом начале достигается, что тональность не воспринимается, как данность, а возникает в борьбе ее противоположностей. «Диалектика гармонического стиля и стала основным рычагом, при помощи которого ранний Бетховен сдвигал с места статику старого стиля» (стр. 103).

Приводим пример из того же Клементи — Adagio 8-й сонаты (прим. 8):

_________

1 Мне кажется, что Б. С. Пшибышевский ошибается, трактуя приведенный им на стр. 46 отрывок из симфонии Моцарта как только «отображение тончайших движений индивидуалистического мироощущения»; если прочесть этот отрывок в контексте, то к нему можно полностью применить то объяснение, которое дается Пшибышевским отрывку из квартета Бетховена (стр. 70); у Моцарта это модуляционное построение именно и подготавливает и выявляет с новой, раньше в произведении неиспользованной, стороны значение ми-бемоля, как доминанты основной тональности; таким образом это построение как-раз и подчинено основной задаче — «обострению борьбы противоположностей доминантно-тонических начал данной ладотональности» (стр. 46). К этому отрывку из моцартовской симфонии вполне приложима, даваемая Пшибышевским (стр. 106) характеристика внезапной модуляции, встречающейся в виолончельной сонате Бетховена ор. 5 № 1.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Марксистско-ленинское музыковедение на новую ступень! 3

- Н. А. Римский-Корсаков 8

- Опера и звуковое кино 15

- Творческий путь С. Н. Василенко 31

- Творчество А. Ф. Гедике 43

- О творчестве А. Веприка 47

- Заметки о «Голландии» Корчмарева 57

- Ганс Эйслер и его группа 61

- Творческий долг ССК Комсомолу 68

- Музыкальное радиовещание за год 69

- Кризис буржуазной музыки и международное революционное музыкальное движение 90

- Всесоюзный конкурс исполнителей 108

- Итоги и уроки 108

- К вопросу о советском исполнительском стиле 111

- Скрипачи и виолончелисты на I Всесоюзном конкурсе исполнителей 114

- Забытые участники конкурса 120

- Итоги московского отборочного конкурса 120

- Обращение участников I Всес. конкурса к Сталину 121

- Постановление СНК СССР — о премировании юных музыкантов 121

- Современная теория и практика ф-п. педагогики 122

- К проблеме электрических муз. инструментов 137

- О книге Б. Пшибышевского «Бетховен» 142

- Ответ проф. Иванову-Борецкому 156

- Обзор музыкальной жизни 159

- 1. Портреты исполнителей. К. Н. Игумнов 159

- 2. ССК. Творческая и организационная деятельность 160

- 3. Концерты и постановки 166

- 4. Некрологи. А. Г. Верхотурский 170

- 5. Хроника 171

- Сатирикон 175

- За рубежом 180