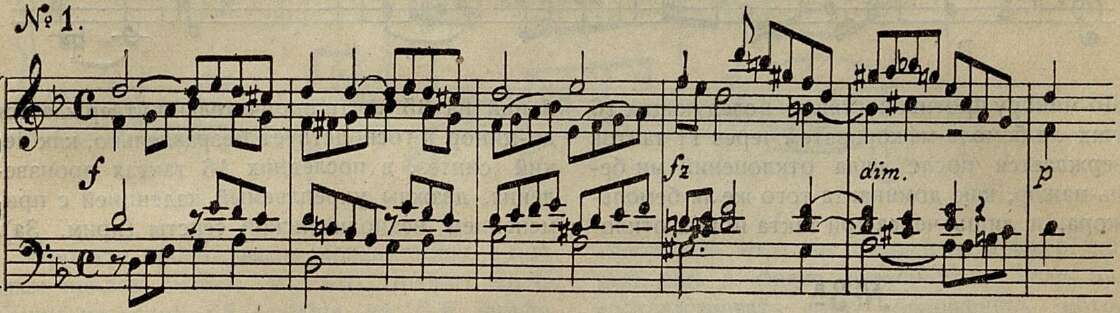

Аналогичный пример (в той же тональности) встречаем мы в первой Suite de cinq pièces третьего тома Gradus ad Parnassum Клементи, и притом в еще более развернутом виде (№ 2. Moderato, прим. 1):

Прим. 1

Намеченному в первом такте в качестве тоники ре-минору уже во втором такте противопоставляется его субдоминанта соль-минор, в третьем и четвертом тактах две прерванные каденции приводят на мгновение в шестом такте к ре-минору, с тем чтобы с седьмого такта вновь противопоставить ему соль-минор и в десятом такте остановиться в до-мажоре, как доминанте фа-мажора; в этой последней тональности развивается основная тема через сопоставления си бемоль-мажора, соль-минора, до-минора и лишь на 21 такте произведения победно утверждается квартсекстаккорд ре-минора (прим. 2):

Прим. 2

Новым противопоставлением ля-мажора, до-минора, соль-минора на 25 такте опять утверждается становление ре-минора и снова на 27-м, чтобы заключительные такты всецело посвятить, наконец, торжеству тоники (в этом произведении всего 30 тактов).

Тот же принцип построения носит Lento 5-й сонаты Клементи; в нем 50 тактов, основная тональность (до-минор) дана в первых четырех тактах с остановкой на половинной каденции (прим. 3):

До-минору противопоставлен в следующих 16 тактах ля-бемоль-мажор, затем через 11 тактов утверждается после ряда отклонений ми-бемоль-мажор, как доминанта того же ля-бемоль-мажора, и лишь через три такта новых отклонений на 35 такте окончательно утверждается до-минор и господствует безраздельно, как некий синтез, в последних 16 тактах произведения, дважды укрепляемый каденцией с применением неаполитанской сексты (прим. За):

Прим. 3

То же самое встречаем мы в Adagio sostenuto e patetico 14-й сонаты Клементи (прим. 4):

Прим. 4

Ля-минор этого произведения намечен в первых двух тактах; в третьем и четвертом — ему противопоставляется его субдоминанта — ре-минор, после которой через до-мажор достигается в шестом такте ми-мажор, как доминанта ля-минора; после повторения, в немного видоизмененном, изложении этих шести тактов начинается борьба за ля-минор, который как будто закрепляется на 21-м такте; однако уже с 22-го и по 25-й такт он вновь смещается, окончательно утверждаясь лишь в 26-м (последнем) такте в виде одноименного ля-мажора (прим. 5):

Прим. 5

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Марксистско-ленинское музыковедение на новую ступень! 3

- Н. А. Римский-Корсаков 8

- Опера и звуковое кино 15

- Творческий путь С. Н. Василенко 31

- Творчество А. Ф. Гедике 43

- О творчестве А. Веприка 47

- Заметки о «Голландии» Корчмарева 57

- Ганс Эйслер и его группа 61

- Творческий долг ССК Комсомолу 68

- Музыкальное радиовещание за год 69

- Кризис буржуазной музыки и международное революционное музыкальное движение 90

- Всесоюзный конкурс исполнителей 108

- Итоги и уроки 108

- К вопросу о советском исполнительском стиле 111

- Скрипачи и виолончелисты на I Всесоюзном конкурсе исполнителей 114

- Забытые участники конкурса 120

- Итоги московского отборочного конкурса 120

- Обращение участников I Всес. конкурса к Сталину 121

- Постановление СНК СССР — о премировании юных музыкантов 121

- Современная теория и практика ф-п. педагогики 122

- К проблеме электрических муз. инструментов 137

- О книге Б. Пшибышевского «Бетховен» 142

- Ответ проф. Иванову-Борецкому 156

- Обзор музыкальной жизни 159

- 1. Портреты исполнителей. К. Н. Игумнов 159

- 2. ССК. Творческая и организационная деятельность 160

- 3. Концерты и постановки 166

- 4. Некрологи. А. Г. Верхотурский 170

- 5. Хроника 171

- Сатирикон 175

- За рубежом 180