В КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛАХ

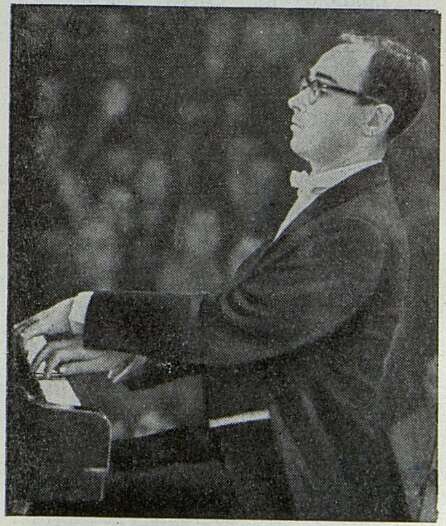

Талантливый музыкант

Иногда пианистов хвалят за «находки» в интерпретации, будто содержание произведения настолько «устарело» и настолько всем знакомо, что необходимо оживить его, придумав новое толкование. К чести Д. Благого, он ничего не придумывает. Его достоинство в искренности переживания. Он любит музыку, чувствует и понимает ее. Его интерпретация всегда значительна, ибо основывается на главном в сочинении.

Соната Листа «По прочтении Данте» в трактовке Благого слушается с неослабным вниманием. Пианист переносит смысловой акцент на лирические характеристики, связанные с замечательной побочной партией. Концепция исполнителя убеждает.

Мастерство Благого как-то незаметно: лишь когда внимательно прислушаешься, обнаруживаешь, что у него красивый сочный звук, великолепная пальцевая и октавная техника. Поэтично прозвучали три ноктюрна Листа. Знаменитый Ля бемоль-мажорный ноктюрн № 3 был сыгран в соответствии с авторской ремаркой «Росо Allegro». Слишком медленный темп придает пьесе чрезмерную сладость.

Пожалуй, ярче всего пианист показал себя в двенадцати этюдах Скрябина ор. 8. Д. Благой проходит мимо деталей, которые можно было использовать для эффектных звучаний, в то же время он весьма внимателен к пластичности фразы и к общей динамике развития. Особенно удались пианисту этюды Fis-dur, fis-moll, H-dur, b-moll (на 6/8), Des-dur (терцовый) и dis-moll.

Этюд E-dur прозвучал неожиданно виртуозно. Вряд ли здесь стоит буквально понимать авторское обозначение «Brioso». Музыка этюда — нежная, лирическая.

Недоверчивый читатель спросит: неужели не было других недостатков в исполнении молодого пианиста? Были. Соната Бетховена ор. 109 в интерпретации Д. Благого приобрела «шумановские» черты. Особенно это относится к первой части сонаты, сыгранной слишком rubato. Слов нет, поздний Бетховен во многом отходит от прежних позиций, однако строгость темповых градаций остается преимущественной чертой его стиля.

В «Лунной» сонате как-то неопределенно прозвучала средняя часть. Ведь это менуэт примерно такого же характера, как и менуэт из первой сонаты (f-moll) композитора. В целом же знаменитое произведение было сыграно хорошо. Хочется только посоветовать пианисту не брать такой скорый темп в финале, при котором синкопы в побочной партии начинают «задыхаться».

Д. Благой включил в программу новые, еще не исполнявшиеся произведения: «Сонату-рапсодию» С. Фейнберга и свой вокальный цикл «Живая тишина» на слова В. Берестова.

В основе «Сонаты-рапсодии» — замечательные по выразительности кабардинские и балкарские песни. В сравнительно небольшом сочинении органично сливаются, получая интересное развитие, контрастные лирические и танцевальные мелодии. «Соната-рапсодия» богата

свежими гармоническими красками (сопоставление F-dur с D-dur в развитии главной темы) и полифоническими сочетаниями. Напряженность подчеркивают политональные моменты. Выразителен эпизод, где тема поет в «виолончельном» регистре на фоне ритмически заостренных фигур, передающих колоритное звучание народных инструментов. «Соната-рапсодия» получила достойного интерпретатора в лице Д. Благого.

Цикл «Живая тишина» состоит из пяти пьес — поэтических зарисовок картин природы. Стихи В. Берестова поэтичны и непосредственны, но есть в них глубокий подтекст, тонко понятый композитором. В пьесах оба исполнителя, певица и пианист, — равноправные партнеры. Фортепьянная партия написана с акварельной легкостью. Превосходна вокальная линия: свободная декламационность в первых трех романсах сменяется напевностью в четвертом и пятом.

Запоминаются пьесы «День настал», пьеса «Март» — радостная картинка весеннего пробуждения природы и детских игр. Светлыми красками проникнуты и остальные пьесы цикла. Даже в последнем романсе «Поздней осенью» (был повторен «на бис») в музыке как бы возникает образ «будущей весны». Исполнительница цикла В. Сиротинина проявила себя чуткой камерной певицей, и ей удалось добиться большой глубины в раскрытии музыкальных образов.

К. Малишевский

ВЫСТУПЛЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ МУЗЫКАНТОВ

Венцы в Москве

Герберт Караян — одна из самых ярких фигур среди того поколения дирижеров, которое пришло на смену «великим старикам» — Тосканини, Фуртвенглеру и другим. Неудивительно поэтому, что два московских выступления Караяна с Венским филармоническим оркестром (23 и 24 марта в Большом зале консерватории)1 явились своего рода гвоздем нынешнего симфонического сезона.

Эти концерты были полны музыкальных «неожиданностей». Только слушатели успевали проникнуться своеобразием трактовки Моцарта, подчеркнуто сдержанной, умеренной, и составить себе суждение о строго классической манере интерпретации, присущей дирижеру и оркестру, как вдруг в произведениях Вагнера, Брукнера или Рихарда Штрауса она приобретала ярко романтический облик. И каждое из этих перевоплощений было предельно законченным, артистически совершенным.

В критике привился обычай щедро расходовать определения-максимы. И даже такое вместительное понятие, как «мастерство», от слишком частого употребления поистерлось, потеряло свое подлинное значение; оно стало часто применяться как синоним профессионализма вообще, хорошего владения ремеслом. А на деле между профессионализмом и подлинным мастерством в искусстве дистанция огромного размера. Мастерство предполагает полное подчинение технических средств художественной идее, причем идея эта должна быть творчески самобытной, новой, а не заимствованной в готовом виде со старых образцов. Мне, быть может, возразят, что для этого необходим талант или гений. Ну конечно! Без таланта самое блистательное умение остается ремесленничеством, и, наоборот, большая творческая личность рождает и большого художника-мастера. В этом смысле Караяна уместно назвать великолепным мастером. Он обладает своим оригинальным подходом, своим «ключом» к музыкальным произведениям и в воплощении своих концепций обнаруживает целеустремленность и продуманность, которые заставляют верить ему и в тех случаях, когда его трактовка идет несколько вразрез с установившимися представлениями. Поводом для спора в принципе мог бы стать Моцарт. Караян как бы «отдаляет» Моцарта. Он акцентирует характерные различия в тонусе, мировосприятии, в ощущении звуковой материи и красок, которые составляют печать эпохи и обособляют гения восемнадцатого века от симфонистов последующих поколений. Не только в «Маленькой ночной серенаде», где прозрачность, легкость и безмятежная уравновешенность так естественно подсказываются самим замыслом (интимное музицирование, непритязательный бытовой дивертисмент!), но и в величественной симфонии «Юпитер» дирижер пользуется крайне скромной по объему шкалой динамических нюансов. Все краски очень скупы и воздушны, все контрасты экономно отмерены и осуществлены минимальными средствами... Мы привыкли к более сочному, эмоционально непосредственному исполнению Моцарта, если угодно, — исполнению, приближающему Моцарта к сегодняшнему восприятию и отчасти преломляющему его сквозь музыку Бетховена и романтиков. Но утверждать, что в этом споре Караян неправ, можно было бы только при условии, если б его Моцарт оказался холодной реставрацией. Этого не произошло: дирижер так наполняет живой осмысленностью каждую фразу, так цельно охватывает общую конструкцию формы, филигранно отделывая при этом малейшие детали, что

_________

1 Третий концерт Венского оркестра под управлением Вилли Босковского состоялся 25 марта в Кремлевском Дворце съездов.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- На пути к музыкальной культуре коммунизма 5

- Трибуна съезда 31

- Выдающийся художник 46

- В. Я. Шебалин 50

- На стихи советских поэтов 55

- Спасибо, моя родная земля 58

- Тончайший музыкант, замечательный педагог 62

- Счастливая судьба 64

- Дорогой учитель, редкий человек 66

- К творческому расцвету 67

- В Белоруссии 71

- В поисках новизны 74

- За научную основательность и этическую чистоту 78

- «Укрощение строптивой» в Большом театре 84

- Герой, бунтарь, человек 92

- От «музыкальной драмы» — к опере 96

- Говорят председатели и члены жюри 100

- Говорят председатели и члены жюри 103

- Говорят председатели и члены жюри 106

- Говорят председатели и члены жюри 109

- Члены жюри и лауреаты конкурса виолончелистов 111

- Талантливый музыкант 113

- Венцы в Москве 114

- Концерт турецкой пианистки 116

- Квартет им. Лео Вейнера 117

- Новая встреча с Милошем Садло 118

- Илекский почин 119

- Поговорим о краевой филармонии 124

- Желаю Вам радости! 128

- Звучит советская музыка 130

- К двадцатилетию премьеры Седьмой в США 131

- «Мы счастливы, что видели их» 133

- Хроники моей жизни 136

- Содержательный труд 143

- Интересная брошюра 145

- Пособие по гармоническому анализу 146

- Музыкальный визирь 147

- Певцы печали 148

- Музыкальные репризы 148

- Из блокнота композитора 148

- Накатило! 148

- Арии костра и фонтана 150

- Скрипка и бешенство 150

- Генерал-фагот 150

- Говорят делегаты и гости III Всесоюзного съезда композиторов 151

- На съезде работников культуры 155

- Ленинградской симфонии — 20 лет 156

- На пленумах. Саратов 158

- На общественных началах 158

- Памяти Н. В. Лысенко 158

- На пленумах. Нальчик 159

- Вариола 160

- Бурятский театр оперы и балета 160

- Замечательный русский певец 161

- Для советских исполнителей 161

- Премьеры 162

- В хореографическом училище Большого театра 162

- Руководитель рабочего хора 164

- Портреты друзей 165

- Памяти ушедших. Г. В. Киладзе 166

- Памяти ушедших. Р. И. Грубер 166