это, а мощное дерево с глубоко зацепившимися за землю, в ее глубь ушедшими корнями. Этой стороной, и очень существенной стороной шебалинской художественной природы, его музыка сочетается и с главными сторонами бородинского характера (с поэтикой темного леса и степи, чреватой неожиданностями, — степи набегов), и с Мусоргским, с его преломлением народноэпического в драме народа.

Когда в сочинениях Шебалина звучат сумрачные настроения, нет опасений за его творческое мужество: тут сказывается просто человеческая, временная, от душевной усталости, зябкость. Иронические же страницы внушают боль: не игра ли это в прятки с сердцем? Но тотчас возникает мысль: нет ли и тут наличия серовского «ума холодных наблюдений», «ума большого сердца»? Тогда, значит, в Шебалине есть та же трезвость сознания, которая вела за «руку» художника, за умную «руку» художника Серова в его рисунках к басням Крылова. Думается, что так.

И как у Серова вдруг за всеми стенами, какими он огораживает от людей свое личное, песни своего сердца, пробуждается родное, русское, именно сердечное в его живописи деревенских впечатлений (избы, сараи, луга, мальчишка с дровнями) и русской природы, так и в Шебалине время от времени «пробивается» чуткий лиризм, сдержанный, а в лучших своих страницах душевно-мудрый (это и в камерной инструментальной музыке, и в вокальных циклах).

Не потому ли я так глубоко люблю и ценю шебалинскую триаду Фортепьянных сонатин, что в ней, словно в зеркале, отражены разнообразные стороны художественного характера композитора, вызывая к себе чувство глубокой симпатии за серьезность внутренних «борений ума и сердца». А без них, на мой взгляд, художник не художник и искусство не искусство, а трактат об искусстве. За прочной броней академического мастерства и суровостью почерка музыки Шебалина все-таки слышны волненья в его «там-внутри». Это — нерв музыки, это пульсирует, как и у Танеева (вспомним романсы и музыкальнейшие страницы струнных квартетов), чуткое трепетное чувство насыщенной искусством души. Несмотря на все «брони», и Танеева, и Шебалина нельзя себе представить в жизни вне музыки. Несмотря на всю культуру интеллектуализма, оба они немыслимы без эмоционально-образного выражения их мыслей и дум в искусстве, каким является музыка, потому что их интеллектуализм не живет вне сердца, вне жизни чувства.

Я выше указал на широкие пути в музыкальной природе Шебалина, на имеющиеся в его музыке черты, солидарные таковым же у Бородина и Мусоргского, особенно на драматизированное, пафосное преломление эпического стиля. Так, в Шебалине сквозь универсализм его мастерства проявляется живое ощущение русско-народного сознания и понимание «драмы народа». Называя из русских классических композиторов Мусоргского, я нисколько не считаю Шебалина адекватным явлением. Во-первых, нет у него присущего Мусоргскому импровизационно-импрессивного, момент за моментом, характерное за характерным, мышления. Тут иной полюс, и Шебалин — убежденнейший «логист» музыки. Во-вторых, глубокое различие «психических типов». По моему убеждению, в Шебалине, во всей природе его лежит суриковокое мироощущение и суриковское большое сердце, а с тем вместе и драматизированное постижение мощного эпического искусства и склонность к фресковым масштабам музыки, к картинности (не в смысле симфонических картин, то есть не с позиций программной музыки). Потому я и продолжаю упорно верить, что настала пора симфоническим кантатам и ораториям, «русскому генделианству» Шебалина. Там и развернется в музыкально-фресковых масштабах путь деяний народа (народное действование). <...>

<...> Главное — в «большом суриковском сердце» и вытекающих отсюда качествах сочной, полнокровной, волевой «музыкальной кисти» Шебалина и присущей его крупным произведениям силе и широте дыхания. Сошлюсь тут на один пример для наглядности — на глубоко впечатляющую меня первую часть Второй шебалинской симфонии, с незабывающимся никогда ее заключительным andante non tropро maestoso е cantabile.

Может быть, мое ощущение крайне субъективно, но виновата музыка, вызывающая своей экспрессией ряд многогран-

ных впечатлений и мыслей: вступающие после tutti fff кларнеты (pianissimo на выдержанной октаве валторн) и подхватывающей их интонацию монологирующего кларнет-баса, мысль которого завершают тромбоны на фундаменте Cis (tuba, timpano) тут — подсказывают воображению живописный образ: трагическую фигуру Меньшикова в замечательнейшей своей тишиной суриковской картине!..

Кстати сказать, экспрессивность инструментовки Шебалина обнаруживает в нем драматурга-симфониста в мастере «философической симфонии», и вот в таких моментах глубочайшего душевного сосредоточения оркестр его начинает художественно мудро мыслить пластикой фраз-контуров и пластикой ясных гармоний. В «громких» пафосных моментах Шебалин не всегда в состоянии освободиться от перегрузки и

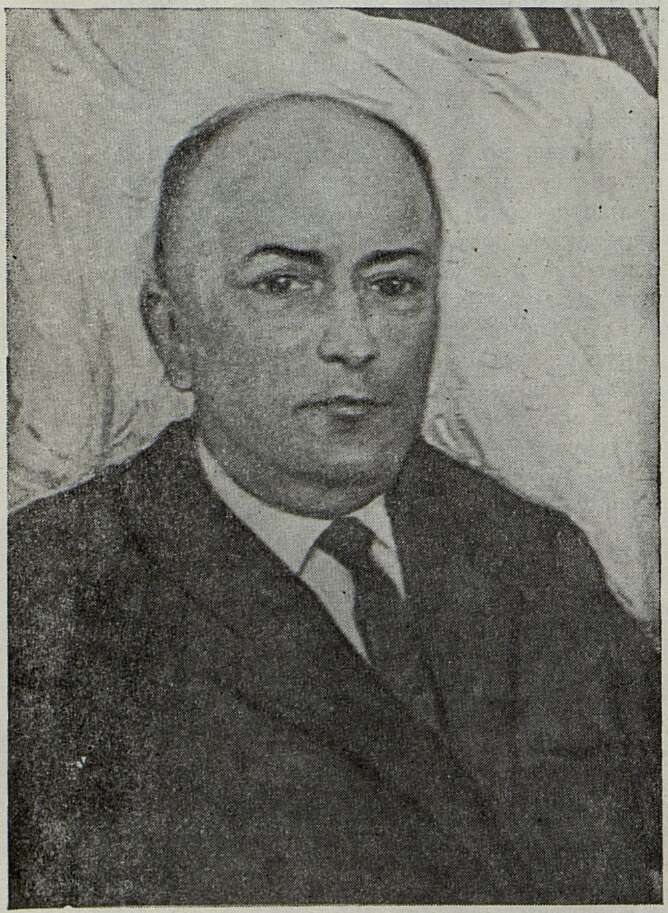

Рис. И. Глазунова

«ваты напластываний», а также от слуховых аберраций, свойственных многим современникам: будто кричащие интонации предельных регистров голоса или инструментов в состоянии своим надрывом — при частом прибегании к этому приему — вызвать ощущение силы. Тоже заблуждение... Как бывает «слепота» даже у выдающихся художников, так и своеобразная «глухота» у музыкантов с отличным «линейным», голосоведческим слухом. За данной оговоркой, инструментовка Шебалина доставляет в силу своей интонационной экспрессии много ценных находок, ибо в ней, конечно, также живет его всегда артистически сосредоточенная мысль, не допускающая никаких «зря»...

Этой артистической одухотворенностью невольно любуешься и в камерной музыке Шебалина. Можно заговорить даже об «этической красоте художественного мастерства» в отношении композиторов такого порядка и строя мышления — и заговорить именно в аспекте примата содержания. Бесспорно: мастерство только как «интеллектуальное изощренчество» — фальшивые бриллианты, но этос мастерства — сущность всякого истинного художества, и в нем художественное оправдание творчества, превращающее просто способности — к образному «себявысказыванию» в искусстве. Когда произведения искусства вызывают своей художественной убедительностью беспокойство мысли, а не глотаются наслажденчески пассивно, — не значит ли это, что в них наличествует этическое отношение мастера к своему делу и к мастерству не как к самоцели. <...> Вот в таком аспекте его музыка сильнее, чем чья-либо из современных композиторов, побуждает задуматься над смыслом мастерства и формы. Как осуществляет Шебалин тот или иной замысел, никогда не проходит мимо сознания внимательного слушателя. Тут снова встают в памяти имена Серова и Сурикова.

Суриковским в Шебалине являются прочность, «крепчина», основательность его музыки (не в смысле прочности конструкций) и ее плотность — отсутствие «мертвой воды», то есть того, что «связующие» мостики, ходы, переходы обычно изобильно привносят в развитие. Конечно, ходы и переходы, как им полагается быть по схемам формы, имеются, но Шебалин уме-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- На пути к музыкальной культуре коммунизма 5

- Трибуна съезда 31

- Выдающийся художник 46

- В. Я. Шебалин 50

- На стихи советских поэтов 55

- Спасибо, моя родная земля 58

- Тончайший музыкант, замечательный педагог 62

- Счастливая судьба 64

- Дорогой учитель, редкий человек 66

- К творческому расцвету 67

- В Белоруссии 71

- В поисках новизны 74

- За научную основательность и этическую чистоту 78

- «Укрощение строптивой» в Большом театре 84

- Герой, бунтарь, человек 92

- От «музыкальной драмы» — к опере 96

- Говорят председатели и члены жюри 100

- Говорят председатели и члены жюри 103

- Говорят председатели и члены жюри 106

- Говорят председатели и члены жюри 109

- Члены жюри и лауреаты конкурса виолончелистов 111

- Талантливый музыкант 113

- Венцы в Москве 114

- Концерт турецкой пианистки 116

- Квартет им. Лео Вейнера 117

- Новая встреча с Милошем Садло 118

- Илекский почин 119

- Поговорим о краевой филармонии 124

- Желаю Вам радости! 128

- Звучит советская музыка 130

- К двадцатилетию премьеры Седьмой в США 131

- «Мы счастливы, что видели их» 133

- Хроники моей жизни 136

- Содержательный труд 143

- Интересная брошюра 145

- Пособие по гармоническому анализу 146

- Музыкальный визирь 147

- Певцы печали 148

- Музыкальные репризы 148

- Из блокнота композитора 148

- Накатило! 148

- Арии костра и фонтана 150

- Скрипка и бешенство 150

- Генерал-фагот 150

- Говорят делегаты и гости III Всесоюзного съезда композиторов 151

- На съезде работников культуры 155

- Ленинградской симфонии — 20 лет 156

- На пленумах. Саратов 158

- На общественных началах 158

- Памяти Н. В. Лысенко 158

- На пленумах. Нальчик 159

- Вариола 160

- Бурятский театр оперы и балета 160

- Замечательный русский певец 161

- Для советских исполнителей 161

- Премьеры 162

- В хореографическом училище Большого театра 162

- Руководитель рабочего хора 164

- Портреты друзей 165

- Памяти ушедших. Г. В. Киладзе 166

- Памяти ушедших. Р. И. Грубер 166