Нотный пример

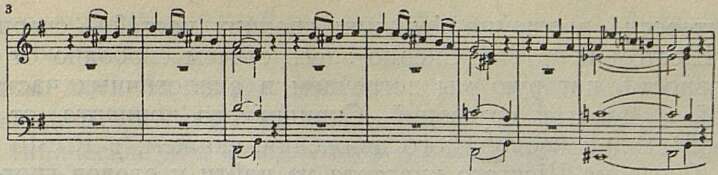

Четырежды повторяемая (с упорно оттеняемой ритмической форму - пример) фраза, которая вырастает из второй темы, завершает экспозицию. В самом конце этой, условно говоря, заключительной партии возвращаются (теперь у первой скрипки) начальные «постукивания», обретающие уже почти лейтмотивное значение.

Итак, экспозиция оказывается абсолютно монолитной: единая эмоциональная настройка и единство интонационной сферы, непосредственные мстивные и ритмические связи отдельных элементов, позволяющие говорить о монотематизме. Как увидим дальше, это существенная особенность всего Квартета, до конца остающегося в сфере лирических чувств и соответствующих им средств художественного выражения.

Разработка еще более сближает мотивные «зерна» основных тем части. Общий же колорит музыки здесь несколько меняется — она становится более тревожной. «Постукивания» превращаются в упорное, сумеречное ostinato (звучащее на протяжении 37 тактов). Сумрачнее становятся и мелодические очертания тем.

С точки зрения музыкальной логики, в подобных трансформациях нет ничего неожиданного. Потенциальные возможности такого развития заложены в экспозиции, в тех самых якобы «чужих» ми-бемоль и ля-бемоль соль мажора, в хроматических «сползаниях» мелодии (в разработке это уже хроматические тональные «соскальзывания»). Вполне оправдан сумеречный колорит разработки и с точки зрения эмоциональной логики.

В Шестом квартете вся разработка — минута серьезности, может быть, воспоминаний, нахлынувших внезапно; как будто легкое облако на миг затуманило солнечные лучи и сделало очертания ландшафта зыбкими, призрачными. Здесь нет грозных драматических, тем более трагедийных «вторжений». Их нет даже в кульминации, где у первой скрипки — на ff, в верхнем регистре и в октавном удвоении — является мотив начального ostinato. В трагедийных партитурах Шостаковича ostinato в таких случаях звучат, как удары судьбы, злого рока. Здесь это ostinato создает лишь ощущение лирической напряженности. Оно словно страстный внутренний зов: «Загляни в себя! Прислушайся к голосу сердца, своего душевного мира!» Эпиграфическая функция этого мотива явственно обнаруживается в кульминации.

А дальше — в репризе — происходит просветление. Звучность становится все более прозрачной. И уже после завершения своей маленькой лирической повести, на фоне кристаллически чистого соль-мажорного трезвучия, рождающегося из задержаний, композитор дает еще одну, только одну фразу виолончели, — последнее проникновенное слово «от автора»:

Нотный пример

Интересна эволюция функции средних частей — скерцо и пассакалии в Шестом квартете. Скерцо здесь совсем свободно от зловещей инфернальности, которую мы встречаем в аналогичных частях, например, Восьмой и Десятой симфоний, Скрипичного концерта, от тревожной и недоброй стихии неодолимого движения, скажем, в Presto Девятой симфонии. В скерцо Шестого квартета не найти и следов гротеска или сарказма. Оно идет в небыстром темпе Allegretto, и в его музыке есть трогательная человечность.

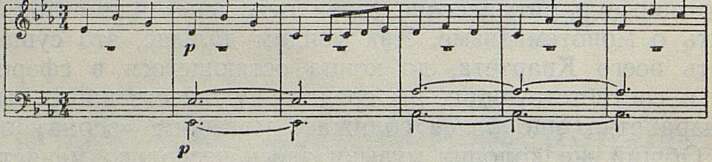

Эту часть условно можно было бы назвать «скерцо-ноктюрн». Она начинается мелодией первой скрипки, вызывающей в воображении слушателя образ тихих и осторожных шагов, словно человек боится нарушить прелесть лирического молчания. Такие же тихие и осторожные, «блуждающие» ходы альта и виолончели сопровождают эту тему:

Нотный пример

Здесь, как и в первой части, общий эмоциональный тонус остается чисто лирическим. Динамика варьируется лишь в пределах нюанса, а темп не выходит за рамки Allegretto. Скерцо оказывается не контрастом первой части, но ее естественным продолжением.

Второй эпизод скерцо еще более подчеркивает это. На фоне выдержанных, гармонически прозрачных аккордов у первой скрипки возникает чуть щемящая (но без какой-либо драматичности), почти призрачная, мерно спадающая и вновь вздымающаяся хроматическая мелодия. Происхождение ее из хроматических «сползаний» первой части очевидно. Прибавим к этому настойчиво проводимую ритмическую фигуру (пример) — дальнейшее развитие интонационно-ритмических связей:

Нотный пример

Хроматической мелодии отвечают хорального склада выразительные аккорды. В этом «скерцо-ноктюрне» вообще сочетаются два образа: волшебное очарование ночной тишины, лирический «пейзаж» и возникающие в глубинах души такие же лирические отклики.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Перед Вторым Всесоюзным съездом композиторов 5

- Славный путь 13

- Шестой квартет Д. Шостаковича 16

- О творчестве Г. Майбороды 24

- Песни Евгения Родыгина 31

- Большие успехи, серьезные задачи 36

- О нашем творчестве 49

- О насущных вопросах творчества и критики 51

- Исполнители просят слова 63

- Проблемы узбекской музыки 67

- Больше внимания пропаганде советской музыки 74

- О музыкально-теоретической концепции Б. Асафьева 79

- «Война и мир» в Киеве 89

- «Сойкино крыло» 94

- Я — дирижер 98

- Русский певец Николай Фигнер 103

- Георг Отс 107

- Конкурс имени Мусоргского 109

- На концертах эстонской Декады — Первая симфония А. Хачатуряна — Четвертая симфония и Виолончельный концерт С. Прокофьева — Зрелость артиста — Два дирижера — Кантаты Моцарта — Галина Вишневска 111

- Пленум композиторов Украины 129

- Челябинский оперный театр имени Глинки 132

- В Болгарии 136

- Поездка в Японию 140

- Египетский композитор о поездке в СССР 142

- Музыкальная жизнь Венгрии 143

- Советские артисты в Мексике 144

- В оперных театрах Лондона 145

- «Иван Сусанин» на болгарской сцене 146

- Письма из-за границы 147

- Краткие сообщения 148

- Монография о Комитасе 152

- Книга об Артуре Онеггере 157

- Музыкальный календарь 158

- Популярные монографии о советских композиторах 159

- Второй концерт Метнера 162

- Сборник песен 163

- Хроника 164