Поиски интонационных связей выводят за пределы Шестого квартета: восьмой и девятый такты невольно вызывают в памяти финал Третьего квартета (см. хотя бы цифру 89 партитуры этого финала!). Тут общность и мелодического рисунка и, что еще важнее, настроения: повидимому, это типические для композитора формы передачи аналогичных душевных состояний.

Музыка второй части не заканчивается: она словно истаивает в предельном пианиссимо. И снова, как и в первой части, Шостакович дает в самом конце чуть измененную (и расширившуюся до восьми тактов) виолончельную заключительную фразу — послесловие «от автора».

Подобно тому, как лирически модифицировалась в Шестом квартете функция скерцо, меняется здесь и функция пассакалии. Напомню: в Восьмой симфонии после остро напряженного второго скерцо-марша пассакалия звучит, как образ возвышенной и всечеловеческой скорби. В Фортепианном трио восемь траурно-торжественных аккордов чаконны являются на смену обманчивому моторному «задору». Эти резчайшие контрасты с невероятной силой раскрывают трагедийную основу замысла Симфонии и Трио! Еще разительнее такой прием контрастного сопоставления скерцо и пассакалии в Девятой симфонии. В Третьем квартете трагическая пассакалия следует сразу за неистово-яростной третьей частью...

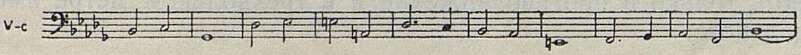

Все это свидетельствует о том, что в партитурах Шостаковича пассакалии (чаконны) наделялись совершенно определенной драматургически смысловой функцией. Но в Шестом квартете пассакалия не трагична и не призвана служить созданию острейших драматургических контрастов. Третья часть столь же романтически-лирична, как и обе ей предшествующие. Печать глубокого, сосредоточенного размышления лежит на теме пассакалии. Она тесно связана с основными интонациями квартета: поступенные трехзвучные последовательности, квинтовые ходы...

Нотный пример

На фоне мерно текущей, задумчивой темы последовательно возникают противосложения: сначала у альта, затем у второй скрипки, наконец, у первой. Это три варианта развития одной и той же мелодии чисто русского песенного склада. Неизменно начинающиеся квартовым ходом, они вместе образуют нечто вроде очень свободного фугато.

И здесь характерные трехзвучные поступенные последовательности, характерные, только уже не квинтовые, а квартовые ходы. Еще больше, чем в самой теме пассакалии, здесь выдвинуты на первый план характерные для всего Квартета ритмические формулы пример или пример.

Мелодии «противосложений», особенно первая из них, принадлежат к давно знакомой нам «семье» тем Шостаковича. Их ближайшие родственники — темы вариаций Второго квартета или Второй фортепианной сонаты. Дальние же прообразы их — в раннем творчестве композитора. И это вновь напоминает нам, что русское народно-песенное начало в мелосе Шостаковича вовсе не ограничено общепризнанными примерами, вроде начальной темы Фортепианного трио.

Сопоставляя мелодии «противосложений» пассакалии с более ранними мелодиями Шостаковича и теми мотивами-интонациями, которые роднят пассакалию с тематическим материалом других частей Квартета, мы приходим к заключению, что черты национально русского стиля составляют одну из важнейших особенностей сочинения.

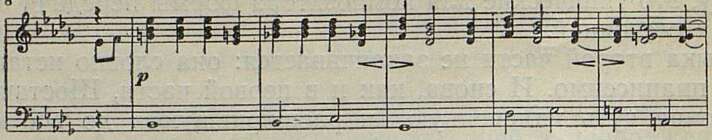

Фугато непосредственно переходит во второй, несколько иной, по характеру, но не менее лирический эпизод пассакалии; его аккордовые переходы создают атмосферу интимнейшей душевности:

Нотный пример

На втором проведении этого эпизода у первой скрипки возникает трогательная мелодия почти ариозного типа. Это не динамическая (здесь нет усиления звучности), но эмоциональная кульминация части. Отсюда уже начинается замирание. Появляются паузы, прерывающие тихую аккордовую поступь, и, наконец, сжавшаяся теперь только до двух тактов, знакомая нам виолончельная реплика «от автора» неожиданно и просто переводит музыку из си-бемоль минора в соль мажор — в финал (Moderato con moto).

Финал рождается из небольшой каденции первой скрипки соло. Каденция эта — словно интонационный «сгусток» всего важнейшего, что есть в Квартете: известные уже нам поступенные трехзвучные ходы, ритмические формулы, кварто-квинтовые ходы, ми бемоль и ля бемоль в соль мажоре, усиленные теперь хроматическими понижениями и других ступеней диатоники. И сразу же вслед за каденцией начинается глазная тема финала — кристаллически ясная, безмятежно-радостная, точно овеянная каким-то ласковым сиянием. Это не что иное, как первая тема Allegretto, только в противодвижении и в трехдольном метре вместо четырехдольного:

Нотный пример

Ни одна злая тень не омрачает финал Квартета. Господствующее в нем чувство становится в центре части более напряженным, звучности усиливаются до ff, но музыка не утрачивает своего начального колорита.

Финал построен в форме рондо с двумя сходными по материалу четырехдольными эпизодами ласково-игривого характера. В вершинной точке кульминации у виолончели и альта появляется проводимая строгим каноном тема пассакалии. И что особенно важно — у засурдиненной виолончели вновь возникает начальное «постукивающее» ostinato из первой части, словно призывающее внимать эпилогу лирического повествования.

Все возвращается к исходному безмятежно-радостному музыкальному образу, чтобы постепенно, замедляясь и затихая, пройдя через последнюю — совсем adagio — виолончельную реплику «от автора», раствориться в долгом тоническом аккорде.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Перед Вторым Всесоюзным съездом композиторов 5

- Славный путь 13

- Шестой квартет Д. Шостаковича 16

- О творчестве Г. Майбороды 24

- Песни Евгения Родыгина 31

- Большие успехи, серьезные задачи 36

- О нашем творчестве 49

- О насущных вопросах творчества и критики 51

- Исполнители просят слова 63

- Проблемы узбекской музыки 67

- Больше внимания пропаганде советской музыки 74

- О музыкально-теоретической концепции Б. Асафьева 79

- «Война и мир» в Киеве 89

- «Сойкино крыло» 94

- Я — дирижер 98

- Русский певец Николай Фигнер 103

- Георг Отс 107

- Конкурс имени Мусоргского 109

- На концертах эстонской Декады — Первая симфония А. Хачатуряна — Четвертая симфония и Виолончельный концерт С. Прокофьева — Зрелость артиста — Два дирижера — Кантаты Моцарта — Галина Вишневска 111

- Пленум композиторов Украины 129

- Челябинский оперный театр имени Глинки 132

- В Болгарии 136

- Поездка в Японию 140

- Египетский композитор о поездке в СССР 142

- Музыкальная жизнь Венгрии 143

- Советские артисты в Мексике 144

- В оперных театрах Лондона 145

- «Иван Сусанин» на болгарской сцене 146

- Письма из-за границы 147

- Краткие сообщения 148

- Монография о Комитасе 152

- Книга об Артуре Онеггере 157

- Музыкальный календарь 158

- Популярные монографии о советских композиторах 159

- Второй концерт Метнера 162

- Сборник песен 163

- Хроника 164