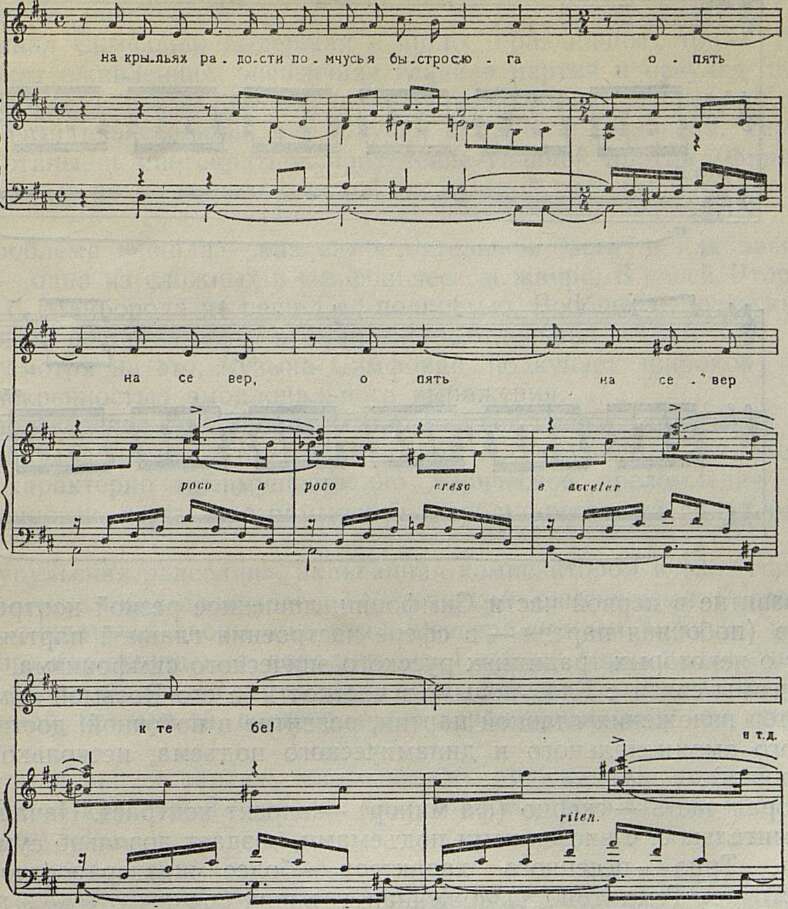

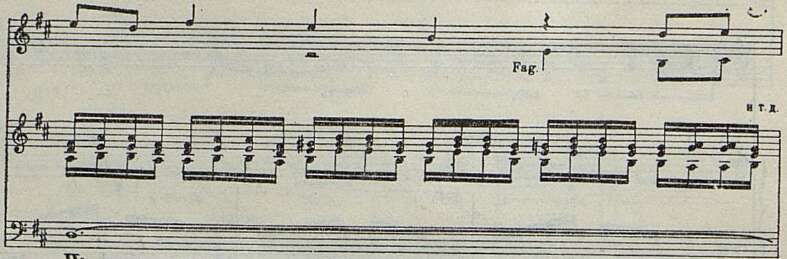

Нотный пример

Лиризм, столь ярко проявившийся в романсах Г. Майбороды, во многом определяет характер развития образов и в его симфоническом творчестве. Это заметно как в ранних произведениях композитора, так и в написанных за последние годы — «Гуцульской рапсодии» и Второй симфонии.

Вторая «Весенняя» симфония (в ре мажоре) была написана в 1946–1948 гг.; впоследствии (1952 г.) автор значительно переработал это сочинение (от первой редакции остались лишь первая часть цикла и начало скерцо). Симфония не имеет строго определенного программного замысла, но черты программности в ней несомненны.

«Весенней» может быть названа прежде всего первая часть Симфонии, навеянная картинами пробуждающейся природы, первыми впечатлениями мирной жизни после военных бурь. Лирико-эпические черты первой части определяются в главной партии, светлой, распевной. Характер этого образа передает и мажорная пентатоническая основа мелодии с своеобразными интонациями «весенних призывов» (вспомним подобные темы Римского-Корсакова), и неторопливое развитие мелодии (органный пункт и свободное «дыхание» метра в 3/2):

Нотный пример

Развитие в первой части Симфонии, лишенное резкой контрастности образов (побочная партия — в сфере настроения главной партии) напоминает о некоторых традициях русского эпического симфонизма. Особенно ощутимы связи с Глазуновым, в частности с его Восьмой симфонией (характер изложения главной партии, развитие в побочной, достигающее большого эмоционального и динамического подъема, несколько вязкая оркестровка).

Вторая часть — скерцо (фа минор) — вносит контраст. Начало части стремительное, с внезапными подъемами, создает довольно сумрачный колорит. Трио — песенного характера — более жизнерадостно, даже юмористично. Тема трио, изложенная в характере гуцульских напевов звучит свежо, оригинально. К сожалению, эта яркая интонационная находка не получает дальнейшего развития — композитор пошел по пути «наслоения» нового материала, частых тональных смен, что обусловило некоторую бесформенность трио.

Цельностью, глубиной настроения, большим эмоциональным накалом выделяется третья часть (в ми миноре), посвященная памяти героев павших в годы Великой Отечественной войны. Музыка проникнута чувством сдержанной скорби:

Нотный пример

Использование в этой части вариационного принципа1 дало возможность показать различные стороны и оттенки трагического образа в пределах единой линии развития: суровый драматизм основной темы, мягкая печаль второй вариации, страстная патетика третьей и четвертой, за-

_________

1 Обращение к песенному преломлению вариационной формы — вариация «глинкинского типа», — несомненно, было подсказано темой, в основе которой лежит закарпатская песня «Ой, мата, мати».

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Перед Вторым Всесоюзным съездом композиторов 5

- Славный путь 13

- Шестой квартет Д. Шостаковича 16

- О творчестве Г. Майбороды 24

- Песни Евгения Родыгина 31

- Большие успехи, серьезные задачи 36

- О нашем творчестве 49

- О насущных вопросах творчества и критики 51

- Исполнители просят слова 63

- Проблемы узбекской музыки 67

- Больше внимания пропаганде советской музыки 74

- О музыкально-теоретической концепции Б. Асафьева 79

- «Война и мир» в Киеве 89

- «Сойкино крыло» 94

- Я — дирижер 98

- Русский певец Николай Фигнер 103

- Георг Отс 107

- Конкурс имени Мусоргского 109

- На концертах эстонской Декады — Первая симфония А. Хачатуряна — Четвертая симфония и Виолончельный концерт С. Прокофьева — Зрелость артиста — Два дирижера — Кантаты Моцарта — Галина Вишневска 111

- Пленум композиторов Украины 129

- Челябинский оперный театр имени Глинки 132

- В Болгарии 136

- Поездка в Японию 140

- Египетский композитор о поездке в СССР 142

- Музыкальная жизнь Венгрии 143

- Советские артисты в Мексике 144

- В оперных театрах Лондона 145

- «Иван Сусанин» на болгарской сцене 146

- Письма из-за границы 147

- Краткие сообщения 148

- Монография о Комитасе 152

- Книга об Артуре Онеггере 157

- Музыкальный календарь 158

- Популярные монографии о советских композиторах 159

- Второй концерт Метнера 162

- Сборник песен 163

- Хроника 164