автором многих переводов революционных песен был талантливый поэт-революционер Ирадион Евдошвили. Им переведены на грузинский язык «Интернационал», «Смело, товарищи, в ногу», «Солнце всходит и заходит» и др. Есть предположение, что в создании переводов ряда песен принимал непосредственное участие один из основателей газеты «Брдзола», выдающийся революционер-большевик Ладо Кецховели1.

В 1906 году, в разгар революции, молодой тифлисский рабочий Арсен Джорджиашвили бросил бомбу в генерала Грязнова, известного своими зверскими расправами с трудящимися Грузии. В память отважного революционера, казненного царским правительством, была сложена песня, которую поныне помнит грузинский народ:

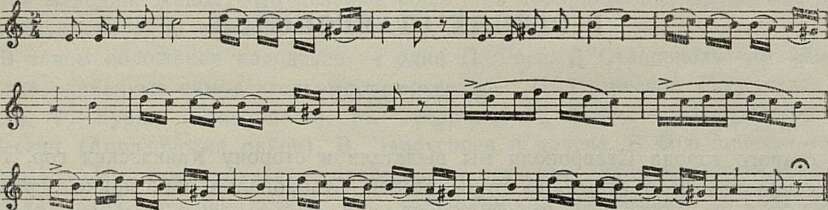

Запись К. Поцхверашвили

Напев основан на мелодии общеизвестной народной молдавской песни, широко распространенной тогда в Грузии. Песню, видимо, сложили городские музыканты «сазандары».

Выразйтельная мелодия «Молдаванески» на грузинской почве получила своеобразный национальный оттенок. Широкой популярности песни способствовали пламенные слова, сложенные неизвестным народным поэтом:

Жизнь свою за свободу

Отдал Арсен Джорджиашвили!..

Активно участвовали в революционных событиях молодые грузинские композиторы И. Каргаретели и Н. Сулханишвили. В 1906 году черносотенцы учинили жестокую расправу над И. Каргаретели. Композитор Д. Аракишвили, живя в те годы в Москве, на Красной Пресне, также принимал деятельное участие в революционных выступлениях.

В 1905 году Н. Сулханишвили написал хоровую песню, посвященную революции. Впервые эта песня прозвучала в городе Телаве, где жил Н. Сулханишвили. Жители Кахетии настолько полюбили эту песню, что называли шутя «Телавиезой» (в подражение «Марсельезе»). Вскоре песню разучил хор тифлисских рабочих, руководимый Н. Сулханишвили. Мелодия ее зазвучала на эстраде, а затем и на улицах города.

Когда в 1906 году в Тифлисе состоялись похороны революционера П. Монтина, убитого агентами бакинской полиции, хор, руководимый Н. Сулханишвили, исполнил среди других революционных напевов и песню «Долой».

В годы советской власти грузинские композиторы создали ряд крупных произведений, посвященных революционному прошлому. Назовем симфоническую поэму «1905 год» Ш. Тактакишвили, историко-героическую оперу «Ладо Кецховели» Гр. Киладзе, кантату «1905 год» молодых композиторов Б. Квернадзе и С. Насидзе, недавно законченную симфоническую поэму «1905 год» А. Шаверзашвили.

Вместе с другими народами Советского Союза трудящиеся Грузии вписали героическую страницу в историю Первой русской революции. Отражение этих событий в народном творчестве представляет выдающийся интерес.

__________

1 См. об этом в диссертации Ш. Гозалишвили «И. Евдошвили» (рукопись на русском языке, библиотека имени В. И. Ленина) и в статье Л. Асатиани «Грузинская революционная поэзия 1901–1907 гг.» (журнал «Знамя», М., 1950, № 12).

В степях Ставрополья

А. МОСОЛОВ

Из старого города Ставрополя мы вылетели в сторону Кавказских гор. Под нами расстилались необъятные просторы степей Ставрополья, как яркие зеркала, поблескивали реки и водоемы. Затем от Пятигорска — сорок километров автобусом до города Георгиевска, и еще через пять-шесть часов пути мы прибыли в станицу Краснокумскую. Здесь живет старейший сельский композитор Ставрополья Петр Ефимович Роев.

В тот же вечер мы побывали на концерте самодеятельного хора, руководимого Роевым. Это хор огородной бригады колхоза имени Ленина. Для своего коллектива Петр Ефимович сочинил несколько новых песен, которые я записал. Так началась моя творческая командировка в Ставропольский край осенью 1955 года. Спутником моим был директор краевого Дома народного творчества, поэт В. Пятко.

В колхозном хоре, руководимом П. Роевым, мы встретились с одаренной молодежью, старательно — по слуху — исполнявшей песни в четырехголосном изложении; мы знали, как трудно было П. Роеву добиться правильного голосоведения и слаженности звучания в своем коллективе. Вместе с тем хор мог бы все же звучать, полнее, насыщеннее — и манера его исполнения могла быть художественно более полноценной.

К сожалению, организации, ведающие самодеятельным искусством в Ставропольском крае, очень мало внимания уделяют сельской самодеятельности: о сельских хорах и композиторах вспоминают лишь накануне особо торжественных событий — например, праздников песни. Перед таким «мероприятием» начинается хоровая штурмовщина: местных композиторов — Н. Зинченко, А. Вирцева, Л. Яресько — вызывают в различные краевые инстанции и «предлагают» им сочинять нужные песни. Песни сочиняются, «мероприятие» проводится, после чего о самодеятельности и о композиторах забывают... до следующего праздника.

Мало помогает сельским самодеятельным композиторам и краевой Дом народного творчества. Правда, музыкальные работники Дома дают композиторам устные и письменные консультации, выпускают сборники песен, иногда выезжают на места. Однако всего этого далеко не достаточно, особенно, если принять во внимание возросшие запросы сельской самодеятельности и бурный рост ее кадров.

У нас много говорят о высокой ценности народного творчества, о яркой самобытности нашей художественной самодеятельности, о необходимости оказывать ее участникам творческую помощь. Но вот мне приходится ежегодно бывать в творческих командировках по Краснодарскому краю и Ставрополью — и могу со всей ответственностью заявить: «воз и ныне там!» А помощь нужна — помощь серьезная и неотложная. Дома народного творчества по-настоящему не возглавляют движения сельскои самодеятельности, в лучшем случае лишь регистрируют проявления активности народных масс.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Черты нового 5

- «Тарас Бульба» 13

- «Заповит» С. Людкевича 19

- Новый квартет С. Цинцадзе 23

- Фортепианный квинтет Э. Оганесяна 27

- «Поэт-партизан» 31

- Беседа о музыке наших дней 35

- Серьезный экзамен 43

- Нужды украинских композиторов 44

- Наши трудности преодолимы 48

- О камерной музыке 53

- Говорят слушатели 57

- На Украине — В Узбекистане — На съезде композиторов Казахстана — В Карело-Финской республике — Композиторы Татарии 64

- Из Диалогов о Мусоргском 82

- В борьбе за наследие Мусоргского 92

- Революционная песня в Грузии 100

- В степях Ставрополья 104

- Артур Никиш 109

- Леопольд Ауэр 115

- Жермена Гейне-Вагнер 119

- Яков Зак 123

- Кипрас Петраускас 125

- «Броненосец Потемкин» 129

- «Порги и Бесс» 132

- Венгерская оперетта в Москве 137

- Румынские артисты на Советской сцене 142

- Из концертных залов 144

- Ответ американскому музыкальному критику 156

- Индийская музыка и кино 157

- Симфоническая музыка в Бразилии 159

- Сирия — Ливан — Египет 160

- Поездка в Исландию 163

- Концерты Эмиля Гилельса в Мексике — Концерты Леонида Когана в Италии и Англии — «Гаянэ» в Берлине — По страницам зарубежных журналов 164

- Хроника 170