чительное ритмическое богатство, интонационное своеобразие, некоторые специфические приемы инструментовки — обладают таким сильным эмоциональным воздействием и проникают во многие выдающиеся музыкальные произведения современности? Как быть, наконец, с искусством американского композитора Гершвина — брызжущим силой, проникнутым поэтичностью и, тем не менее, неразрывно связанным с типичными оборотами музыкальной речи джаза?

Ответить на эти вопросы не просто. К тому же проблема идейно-художественных истоков джаза в чрезвычайной степени усложнена тем обстоятельством, что кристаллизация джаза как формы легкой городской музыки предшествовала «открытию» ряда неизвестных прежде пластов народной культуры Америки. Полные интересных неожиданностей публикации американских музыковедов и фольклористов стали всеобщим достоянием только после того, как народно-негритянское происхождение джаза было широко признано.

В силу инерции всю эту проблему много лет продолжали рассматривать с тех же самых позиций. Но именно фольклорные исследования последних двух десятилетий, исследования, относящиеся как к музыке американцев, так и к искусству африканских негров, позволяют нам сегодня развеять многие легенды о якобы народно-негритянском происхождении джаза и поставить по-новому вопрос о взаимоотношении в нем народных и антинародных наслоений.

*

К заблуждениям двадцатых годов относится широко внедрившееся в капиталистической Европе представление, будто джаз является одной из форм первобытного негритянского фольклора, способного вдохнуть новую жизнь в «дряхлеющее искусство Европы». Многие западноевропейские композиторы (Пуленк, Орик, Мийо, Онеггер, Хиндемит, Кшенек и др.) усматривали в джазе аналогию с недавно открытым примитивным пластическим искусством Африки, оказавшим значительное влияние на новейшую западноевропейскую живопись и скульптуру 1.

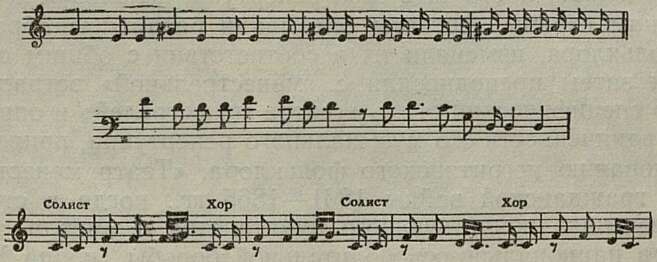

В действительности же не только коммерчески-эстрадные виды джаза, но и бытовая импровизационная джазовая музыка имеет очень мало общего с музыкой африканских негров. Достаточно даже поверхностного ознакомления с некоторыми образцами негритянского фольклора США, сохранившими в наиболее «чистом» виде свой африканский склад, чтобы убедиться, как бесконечно далеки эти одноголосные напевы от типичных интонаций джаза:

Нотный пример

_________

1 Негритянская скульптура, вывезенная из недр Африки на рубеже XX века, сыграла заметную роль в развитии модернистского искусства. Откровенное заимствование мотивов из африканского пластического искусства проявляется в творчестве раннего Пикассо, Матисса, Дерена и ряда немецких экспрессионистов, в скульптуре Эпштейна, Модильяни и др.

В высшей степени знаменательно, что ни в одной прослойке негритянского населения в самой Африке — ни среди «европеизировавшихся» городских негров, чрезвычайно восприимчивых к классической музыке и к хоровому искусству, ни в среде негров, сохранивших национальный уклад и продолжающих жить в гуще лесов, — не прививается американский джаз. Все попытки в этом направлении оказались тщетными.

Таким образом, если джаз и представляет собой один из видов негритянского искусства, то следует признать, что его нельзя рассматривать как разновидность исторически сложившегося и мало эволюционировавшего фольклора. Это особый вид фольклора, успевшего вступить в сложное взаимодействие с какими-то другими художественными формами и переродившегося в принципиально иное явление. В этом длительном процессе скрещиваний и наслоений, завершившемся в первой четверти нашего столетия кристаллизацией современного джаза, главная роль принадлежала национально-американской разновидности музыкального театра, носящей название «театра менестрелей» («minstrel show»).

У Марка Твена в повести «Гекльберри Финн» (где с гениальной лаконичностью отражены многие типические особенности культуры Южных штатов прошлого столетия) нашел свое место — в эпизоде, где рассказывается о спектакле, организованном «герцогом», — один из характернейших элементов местного колорита, относящийся к театру. Вдоль реки Миссисипи — главной артерии, соединяющей самые отдаленные сельские районы Юга,— плыли бродячие артисты, современные потомки средневековых менестрелей. Останавливаясь в селениях и провинциальных городках, они развлекали местную публику смешанными представлениями. Из этих, вначале случайных, сборных трупп с неопределившимся репертуаром постепенно сложился «театр менестрелей», обладавший своим вполне оформившимся условным стилем, своими национальными музыкальными формами. Оставаясь вне поля зрения европейского музыкального мира, он широко привился на всей территории Соединенных Штатов, от канадской до мексиканской границ, как в крупных городах, так и в самой захолустной провинции.

Наиболее характерной особенностью «театра менестрелей» была его маскировка под негритянское искусство. В северных районах его наивно принимали за подлинно негритянский театр и даже называли африканской оперой. Артисты-«менестрели», все без исключения белые 1, выступали на сцене обязательно загримированными под чернокожих и исполняли танцы и песни, которые они подбирали, странствуя вдоль негритянских районов Юга. Вплоть до начала XX века «театр менестрелей» продолжал обогащать свой репертуар, используя поездки по далеким районам страны. Артисты открывали различные образцы американского фольклора, изменяли их в соответствии с общим стилем представления и затем преподносили с «менестрельной» эстрады.

Именно специфический стиль «театра менестрелей» и определил эстетическую ограниченность его музыкального репертуара, привел к искажению и уродованию негритянского фольклора. «Театр менестрелей» расцвел после гражданской войны 1861–1865 гг., когда в стране угасла последняя вспышка воинствующего пуританства и умерла старая культура периода национально-освободительной борьбы (конца XVIII века). Последняя треть XIX века в США — эпоха безудержной капиталистической конкуренции и лихорадочных спекуляций — характеризовалась расцветом буржуазной обывательщины. Именно в этот период началась ши-

_________

1 Только в 1925 году впервые состоялось совместное выступление белых и черных «менестрелей».

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Встречи музыкантов — друзей мира 5

- Перед декадой туркменского искусства 13

- Прямое наше дело 16

- Заметки дирижера 23

- Легенда и правда о джазе 26

- Райнис в латышской музыке 36

- Карен Хачатурян и его симфония 49

- Талантливый музыковед 57

- Памяти И. О. Дунаевского 60

- Музыкально-эстетические принципы «Основ оркестровки» Н. Римского-Корсакова 64

- Бела Барток 81

- Новое в глинкиане 90

- Новосибирский оперный театр в Москве 93

- «Таня» 101

- Поют сталинградцы 106

- Встречи с Михаилом Шолоховым 111

- Из северного дневника 117

- Корреспонденции 125

- Летние концерты 132

- Югославские впечатления 139

- Международный конкурс пианистов имени Маргариты Лонг 142

- Парижские заметки 143

- Титта Руффо 145

- Фриц Крейслер 147

- Праздник мира и дружбы 149

- Выступления Ленинградского оркестра в Чехословакии 150

- Письмо из Лондона 152

- В музыкальных журналах 154

- Нотографические заметки 155

- По страницам газет и журналов 155

- Юморески 166

- Хроника 168

- По материалам «Советской музыки» 174