Центральное место в опере Г. Эрнесакса занимают образы народа. Это он, народ, высмеивает последышей буржуазии и сметает их со своего пути; это он осуждает пережитки прошлого в сознании Михкеля. Народные сцены, хоры и ансамбли — лучшие музыкальные эпизоды оперы. В них чувствуется рука большого мастера хорового письма. Народ в опере Г. Эрнесакса жизнерадостный, полный юмора. Хотя в партии хора и нет фольклорных цитат, но эта музыка, непринужденная и светлая, напоена духом подлинно народной песенности.

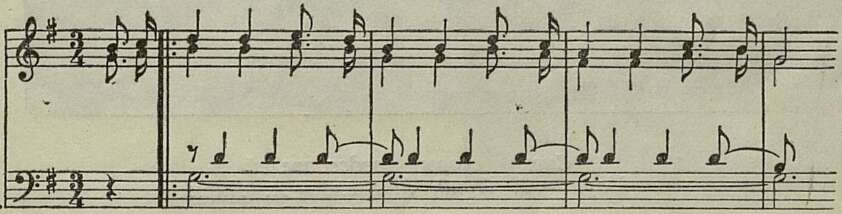

Поэтичность, любовь к родной природе слышатся, например, в заключительном хоре первого действия «С песнями пройдем через лес». Национальная самобытность этого хора подчеркнута параллельным движением голосов в терцию, типичным для бытовых эстонских песен подражанием народным инструментам в аккомпанементе:

Пример

Веселый ярмарочный хор во втором действии, «хор смеха» и празднично приподнятый заключительный хор с танцами — все это живые, словно схваченные с натуры жанровые картины. Музыка этих сцен построена в гомофонном стиле, без особых гармонических претензий; прообразом композитору послужили бытовые ансамбли и деревенская инструментальная музыка.

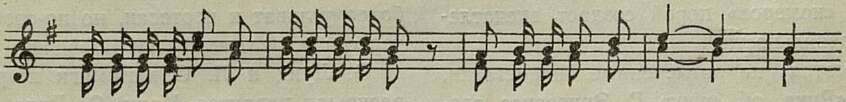

Выразителем народной мудрости в опере является Колхозный дед, выступающий со своими остроумными репликами в массовых сценах. Его партия также пронизана народно-речевыми интонациями. Дед забавно высмеивает поссорившихся председателей в своей шуточной «поэме» (второй акт), выдержанной в характере народной частушки:

Пример

Большая роль в опере принадлежит ансамблям — чаще всего комическим. Таков, например, секстет «Кто виноват?» (финал второго акта), рисующий ссору двух председателей колхозов; музыка ансамбля насыщена возбужденными репликами взволнованной «буффонной скороговорки».

Есть в опере и лирические ансамбли (дуэты Тийу и Тоомаса, ансамбль парней «Тихо, тихо» и т. д.). Мастерское слияние партий хора, ансамбля и солистов достигнуто в «сцене письма» (третье действие), когда Михкель дает свое согласие на использование новейшей техники, но письменно — «чтобы никто не смог исказить его слов».

В опере «Рука об руку» господствует песенность. Мелодии просты и естественны, они льются свободно, легко запоминаются. Мелодичны и речитативы, в которых Р. Эрнесакс умело использовал специфические для эстонского языка речевые интонации.

Сцена ссоры председателей

Мари — О. Лунд, Михкель — А. Пярн

Гораздо беднее оркестровая партия оперы, исполняющая лишь функцию сопровождения. Г. Эрнесакс не использовал всех выразительных возможностей оркестра. Исключение составляет оркестровый эпизод в третьем действии, построенный на теме арии Тоомаса «Несу свет»; здесь симфоническая музыка воплощает большую тему обновления деревенской жизни. Именно из-за слабого использования выразительных средств оркестра и отсутствия симфонического развития в опере ощущается чрезмерная «дробность» формы; чередование отдельных, не связанных друг с другом «номеров» порой создает впечатление водевильности.

Несмотря на отмеченные недостатки, оперу «Рука об руку» Г. Эрнесакса следует расценивать, как достижение эстонской музыки. Г. Эрнесаксу удалось правдиво, без ходульности и внешнего пафоса показать картины колхозного быта.

*

Постановщик оперы К. Ирд (режиссер Пярнуского театра имени Л. Койдулы) принимал горячее участие в ее создании. Он не раз встречался с композитором еще в период работы над партитурой. К. Ирд верно уловил жанр оперы и придал всему спектаклю динамику и комедийный блеск. На сцене появились полнокровные образы советских колхозников, живые и действенные массовые эпизоды. Исполнители главных ролей, артисты О. Лунд, М. Коданипорк, А. Пярн и Г. Отс играют естественно, правдиво.

А. Пярн, обладающий сильным и гибким басом, отлично исполняет роль Михкеля. Артист создает убедительный сценический образ и в юмористических сценах гнева запальчивого Михкеля и в трогательной сцене его раскаяния. Партия Михкеля — большое достижение А. Пярна. Второму исполнителю этой роли — А. Сеппу не хватает такого же богатства нюансов как в игре, так и в пении; его Михкель более угловат и неотесан, но по-своему интересен и реалистически правдив.

О. Лунд и Л. Селистемяги по-разному раскрыли характер Мари. О. Лунд подчеркивает в образе Мари прежде всего энергию, деловитость, предприимчивость. Л. Селистемяги в той же роли сдержаннее, серьезнее и сердечнее. Различная трактовка роли выявляется и в вокальном исполнении. Желание подчеркнуть волевые черты героини порой приводит О. Лунд к форсированию звучности. Хотелось бы пожелать ей и лучшей дикции (например, в «арии бахвальства»). Л. Селистемяги поет ровнее, хотя и беднее по окраске звука.

Инженер Тоомас в интерпретации Г. Отса особенно хорош в лирических сценах с Тийу. Иначе играет эту роль В. Вейкат, показывая Тоомаса больше как чело-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Николай Яковлевич Мясковский 5

- Искусство талантливого народа 13

- О творческой индивидуальности композитора 24

- Композитор и оперный театр 44

- Бетховен — Девятая симфония 51

- Русская кантата Дж. Россини «Аврора» 66

- Первый русский музыкант в Индии 79

- Чешский музыкант в Грузии 82

- Пражский национальный театр в Москве 86

- «Фра-Диаволо» в филиале Большого театра 97

- «Рука об руку» 101

- «Мадмуазель Нитуш» в Московском театре оперетты 108

- Из концертных залов 112

- Тревожные сигналы 129

- Встречи с финскими друзьями 133

- Международный конкурс скрипачей 136

- Музыка и музыканты Франции 141

- Песня — сила в борьбе за мир 145

- В Миланском театре «Ла Скала» 147

- Джордже Энеску 148

- По страницам журнала «Музыка Ирана» 150

- Письмо из Лондона 152

- Новая книга о Шуберте 156

- Собрание русских песен В. Трутовского 159

- Новое об А. Рубинштейне 161

- Неряшливое издание 162

- Сатирикон 165

- Хроника 167