Они появятся (обособленно) лишь во второй строфе (вторая вариация), проникнутой более лирическим оттенком, от которого должно было содрогнуться сердце Бетховена, как трепетало и пылкое сердце Шиллера: прекрасные стихи, пламенеющие любовью и дружбой…

Бетховену не терпелось ввести эти строки. Он отложил пока «Diesen Kuss der ganzen Welt!» («Люди, поцелуй сей вам!») и дань уважения «всеблагому отцу»... Он спешил выразить трогательную признательность дружбе и любви.

Wem der grosse Wurf gelungen,

Eines Freundes Freund zu sein;

Wer ein holdes Weib errungen,

Mische seinen Jubel ein!

Ja — wer auch nur eine Seele

Sein nennt auf dem Erdenrund!

Und wer’s nie gekonnt, der stehle

Weinend sich aus. diesem Bund!

Тот, кому быть другом другу

Жребий выпал на земли,

Кто нашел себе подругу,

С нами радость тот дели;

Также тот, кто здесь своею

Душу хоть одну зовет;

Kто ж не может — пусть скорее

Прочь, рыдая, отойдет!

Легко представить себе упоительную страстность, которую Бетховен придал бы этим горячим словам в самостоятельно задуманной песне. Но он не мог так поступить в большом, эпическом сочинении. Он вводит здесь квартет солирующих голосов. Сопрано вступает на третьем стихе; «Wer ein holdes Weib» — «Кто нашел себе подругу» (и его намерение очевидно: появляется «holdes Weib»). Оркестровая ткань облегчена, чтобы лучше выделить и голоса, и смысл слов, полных любви. Затем, с большей силой, хор подхватывает те же слова. Оба раза «nie» [никогда], слово заклятия, особенно подчеркнуто (sforzando). Но, несмотря на возрастающее воодушевление деревянных духовых и струнных, строфа заканчивается еще diminuendo piano1.

Иначе обстоит с третьей строфой, в которой изливается всеобщая упоенность мира, объятого Радостью:

Freude trinken alle Wesen

An den Brüsten der Natur,

Alle Guten, alle Bösen

Folgen ihrer Rosenspur.

Küsse gab sie uns und Reben,

Einen Freund, geprüft im Tod,

Vollust ward dem Wurm gegeben

Und der Cherub steht vor Gott.

Все творения живые

Радость средь природы пьют,

Все, и добрый и злые,

По стезе ее идут.

Сон, вино, привет участья,

Друга нам она дарит:

Дышит червь животной стратью,

К богу херувин летит.

О. Бенш приводит прекрасный комментарий благородного Шиллера: «Бывают в жизни мгновения, когда мы готовы прижать к груди любое существо, цветок, червяка, возвышенное сердце — объять всю природу…»

_________

1 Бетховен срезает здесь четыре стиха припева — впрочем, излишние и довольно посредственные:

Was den grossen Ring bewohnet,

Huldige der Sympathe!

Zu den Sternen leitet sie,

Wo der Unbekannte thronet.

Все, что мир сей наполняет,

Пред сочувствием смирись.

Пусть оно покажет ввысь,

Где Незримый обитает.

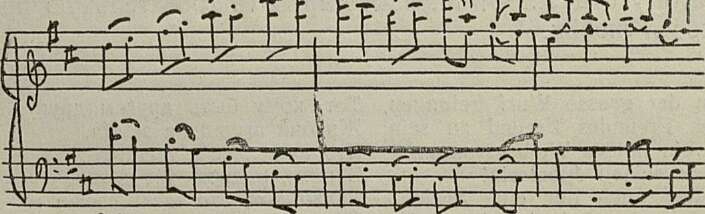

Этот подъем и рисует третья вариация. Голоса (сначала баритон и тенор, затем альт, потом сопрано, наконец весь хор) сплетаются в узорах колеблющихся звуков, слигованных по два, будто кольцами, струящихся снизу вверх, сверху вниз, в двух направлениях одновременно:

Пример

Короткие трели струнных

Пример

сопровождают вокальный текст словно шелестом трепещущих крыльев (нам знаком подобный образ: Бетховен часто обращается к нему в ликовании, в душевном волнении — в ветвях поселяются птицы). Дублируя партии флейт и гобоев, голоса, кажется, сами подвергаются опасности затеряться в птичьем гомоне. Во всеобщем опьянении слова затуманиваются, и лишь заключительные — в конце могучего crescendo — блистают, словно в лучах солнца. Возникает образ исполинского херувима1. Хор дважды повторяет текст, четко отделяя слово «steht» [стоит], и голоса, как и самое слово, подобны здесь пилонам. А на слове «Gott» [бог], трижды повторенном в мощном fortissimo, блестящие пассажи струнных (в унисон) ниспадают по склонам четырех октав, словно выражая преклонение народов перед заливающим их сиянием. В конце этой большой сцены освещение внезапно становится ярким и покойным — величественный, широко звучащий (molto tenuto) фа-мажорный аккорд.

*

Здесь заканчивается первый акт трагедии. Не понимаю, как можно спорить о том, где именно опускается занавес; например, Шенкер считает гранью начало Andante maestoso. Но хотя Alla Marcia и является четвертой вариацией, ее вовсе не следует связывать с третьей: это разные миры. Различны мысли, душевные порывы, различны формы их музыкального выражения. Бетховен сосредоточил признаки, разделяющие первый и второй акты: изменение тональности (из ре — в фа мажор), ритма (вместо С — 6/8), движения (Allegro assai vivace; четверть = 84), характера.

_________

1 В прочитанном Бетховеном «Предназначении Моисея» («Талия», 10-й выпуск, 1790 г.) Шиллер говорит, что «Херуб» в просторечии обозначает «прозвище быка», символ силы.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Николай Яковлевич Мясковский 5

- Искусство талантливого народа 13

- О творческой индивидуальности композитора 24

- Композитор и оперный театр 44

- Бетховен — Девятая симфония 51

- Русская кантата Дж. Россини «Аврора» 66

- Первый русский музыкант в Индии 79

- Чешский музыкант в Грузии 82

- Пражский национальный театр в Москве 86

- «Фра-Диаволо» в филиале Большого театра 97

- «Рука об руку» 101

- «Мадмуазель Нитуш» в Московском театре оперетты 108

- Из концертных залов 112

- Тревожные сигналы 129

- Встречи с финскими друзьями 133

- Международный конкурс скрипачей 136

- Музыка и музыканты Франции 141

- Песня — сила в борьбе за мир 145

- В Миланском театре «Ла Скала» 147

- Джордже Энеску 148

- По страницам журнала «Музыка Ирана» 150

- Письмо из Лондона 152

- Новая книга о Шуберте 156

- Собрание русских песен В. Трутовского 159

- Новое об А. Рубинштейне 161

- Неряшливое издание 162

- Сатирикон 165

- Хроника 167