Но освещение вновь перешло из ре диеза в чистое ре. И нетерпеливый оркестр, stringendo il tempo, sempre piu allegro, торопит вернуться на праздник, — шумный народный праздник, который завершит Симфонию. Бетховен пометил на рукописи инструменты «турецкой музыки»: треугольник, тарелки, малую флейту, придающие оркестру несколько — скажем прямо — «ярмарочную» окраску. Но не следует доверяться видимости и говорить с оттенком пренебрежения, что это — запоздавшее заключение, что гул бесконечно повторяемых аккордов представляет собой подобие росчерка: «все кончено», публика может уходить…

Моцарт говорит (поверят ли этому?): «Заключение должно итти очень быстро и наделать много шуму. И это все, что необходимо для окончания акта: чем больше при этом шума и чем короче заключение — тем лучше, чтобы люди не охладевали в своих аплодисментах…»1

Ничего этого в коде финала нет. Анализ, произведенный наиболее строгими критиками, поборниками «чистой музыки» (Шенкер, В. Ризлер), показал, с каким тщательным мастерством Бетховен подготовляет в заключительной стретте постепенное развитие эффектов: ничто здесь не предоставлено небрежной случайности; в мнимой суматохе господствует порядок.

Заключение может произвести общее впечатление эпической кермессы2, где освобожденные от оков народы обнимаются («seid umschlungen») с ликующими криками. Если Бетховен сначала намеревался закончить Симфонию «Празднеством Вакха», эта дионисийская стретта отвечает его желанию. Но если вдуматься, поражает ответ, который неистовая Радость дает на трагический вопрос вступления Симфонии:

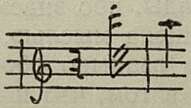

Пример

Когда хор в упоении простирает руки к Радости — прекрасной «искре богов», нам слышится в этой квинте обращенная кварта вступления3.

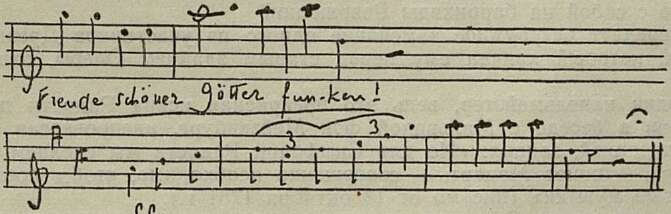

И после того, как в торжественном Maestoso хоровые и оркестровые массы благоговейно склонились перед образом Радости, последнее слово звучит на нисходящем интервале ля — ре, который и завершает Симфонию:

Пример

_________

1 Письмо от 26 сентября 1781 г.

2 Ярмарка с народными увеселениями. — Прим. ред.

3 Следует также отметить образ «искры богов». Если мы смогли увидеть отблески молнии в резко очерченном рисунке вступления, то замечательно, что еще одним обращением к образу пламени завершается Симфония.

В ответ на отчаянные терзания одинокой души человечество, объединившееся в братском поцелуе «под нежным крылом Радости», принесло священное слово освобождения. Заключение не выражает более тех душевных тревог, которые слышались в последних строках «Dona Расеm» Торжественной мессы: Мир, к которому тщетно стремился там Бетховен, наконец найден им в иной Мессе счастливого и братского человечества...

*

«Exegi monumentum…»1

Бетховен воздвиг себе памятник, который смело можно назвать единственным, ибо для истории немецкой мысли он важен не менее, чем для истории музыки...

Замечательно, что он более близок нашей эпохе — без того, впрочем, чтобы быть намного лучше понятым. Инстинкт народных масс смутно ощущает в нем не прошедшее, а будущее, предвестником которого, почти мифическим, он представляется. Ибо если Девятая на самом деле есть итог великой эпохи человечества, завершение стремлений ее разума и ее сердца, если эпоха эта прошла, — она оставила потомкам в переживаемый нами железный век, подобно покинутому храму среди пустыни, нетленное свидетельство великой Мечты, всегда таящейся в человеческих сердцах...

Как бы то ни было, поражает, что народные массы всегда, еще в большей степени, нежели «избранные», отводили Девятой симфонии особое место среди всех музыкальных произведений2 — к досаде «чистых музыкантов», оскорбленных тем, что эти почести обращены за пределы музыки.

Мы не разделяем их досады, ибо знаем, что музыка от этого ничего не теряет. Если музыка насыщена мыслью, то пусть нам не говорят, что мы подчиняем ее мысли: они взаимно обогащаются, не жертвуя собой. И великая победа Симфонии в том, что и музыка и мысль осуществили в ней свой союз. С давних времен, в течение многих веков обсуждали и будут еще обсуждать сложный вопрос о взаимоотношении поэзии и музыки. Он разрешался слишком опрометчиво, одними — в пользу неограниченного первенства музыки3, другими — к предпочтению Муз Сиренам, как говорили в XVIII веке4.

_________

1 «Я памятник воздвиг…» — начало известной оды Горация. — Прим. ред.

2 Разве не дошло до того, что народ хотел возвести ее (подобно «Свободе» Делакруа) вместе с собой на баррикады Революции? Вагнер передает остроумное замечание одного из участников Дрезденского восстания 1848 г., который кричал ему перед старым зданием Оперы, охваченным пожаром:

— Господин капельмейстер, ведь это прекрасная искра Радости подожгла его!

А Бакунин в беседе с Мальвидой фон Мейзенбург, ниспровергая ценности, созданные цивилизацией, заявил: «Но для Симфонии Радости мы сделаем исключение!»

3 «В опере, — пишет Моцарт, — совершенно необходимо, чтобы поэзия была послушной дочерью музыки» (письмо от 13 октября 1781 г.).

4 «Муз предпочитает Сиренам» — надпись на постаменте бюста, воздвигнутого в честь Глюка его парижскими почитателями в 1788 г.

Впрочем, они преувеличили его намерения. Ибо если в предисловии к «Альцесте» Глюк и заявил о своем стремлении «привести музыку к ее истинному назначению», то он был недалек от бетховенского идеала, когда писал Лагарпу о «таком тесном единстве между словами и пением, что текст кажется столь же созданным для музыки, как и музыка для текста». Но, конечно, музыкальная мощь Глюка редко достигала высоты его поэтического вдохновения.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Николай Яковлевич Мясковский 5

- Искусство талантливого народа 13

- О творческой индивидуальности композитора 24

- Композитор и оперный театр 44

- Бетховен — Девятая симфония 51

- Русская кантата Дж. Россини «Аврора» 66

- Первый русский музыкант в Индии 79

- Чешский музыкант в Грузии 82

- Пражский национальный театр в Москве 86

- «Фра-Диаволо» в филиале Большого театра 97

- «Рука об руку» 101

- «Мадмуазель Нитуш» в Московском театре оперетты 108

- Из концертных залов 112

- Тревожные сигналы 129

- Встречи с финскими друзьями 133

- Международный конкурс скрипачей 136

- Музыка и музыканты Франции 141

- Песня — сила в борьбе за мир 145

- В Миланском театре «Ла Скала» 147

- Джордже Энеску 148

- По страницам журнала «Музыка Ирана» 150

- Письмо из Лондона 152

- Новая книга о Шуберте 156

- Собрание русских песен В. Трутовского 159

- Новое об А. Рубинштейне 161

- Неряшливое издание 162

- Сатирикон 165

- Хроника 167