Мощный хор каторжников, интонационно близкий народной песне «Ревела буря», колоритный унисонный хор башкирских юношей (в первом акте), лирически углубленный хор «Не шуми ты, мати, зеленая дубравушка» (во втором акте), хоровую песню о Салавате (там же).

Конечно, в первой опере молодого композитора, написанной на большую и сложную историческую тему, есть и слабые моменты, к которым необходимо привлечь внимание автора. Сюда относятся недостатки драматургии, связанные с непреодоленной статичностью ряда сцен и образов, с не всегда удачным расположением ариозных эпизодов; недостатки мастерства вызывают повторность одних и тех же композиционных приемов: здесь можно упрекнуть автора в злоупотреблении героическим лейтмотивом Салавата, проведенным в опере около двадцати раз — при этом без интересной симфонизации или яркого оркестрового развития; наконец, налицо некоторая мелодическая однотонность, объясняемая известной ограниченностью музыкального языка пентатонным ладом, в то время как башкирская музыка давно освоила многие диатонические (семиступенные) лады, в том числе мажор и минор. Все это могло бы послужить материалом для интересной и плодотворной дискуссии, важной и полезной не только для молодого автора: обобщение творческого опыта необходимо для дальнейшего развития башкирской музыки.

Но, разумеется, справедливая критика недостатков «Салавата Юлаева», во многом неизбежных для первой большой оперы молодого композитора, вовсе не умаляет ее достоинств. И, искренне радуясь его успешному дебюту, мы верим, что это лишь многообещающее начало: овладевая опытом, совершенствуя мастерство, композитор добьется новых творческих достижений.

Талантливый коллектив театра немало способствовал успеху оперы. Артист М. Хисматуллин глубоко почувствовал лирические черты образа Салавата и проникновенно исполнил свою роль, добиваясь в пределах своих вокальных данных большой выразительности. В трактовке артиста А. Сутягина партия Пугачева (не столь действенная в опере) прозвучала героично и мужественно. Хорошие вокальные данные, свобода сценического поведения, выразительная мимика артиста Г. Хабибуллина обогатили небольшую роль Юлая — отца Салавата. Трогательный образ жены Салавата Аминэ создала артистка Б. Валеева; особенно хорошо она спела лирическую колыбельную. Сложный образ матери Салавата Кюнбике, женщины с сильной волей и большим сердцем, удачно раскрыла М. Салигаскарова. Энергично провел партию губернатора Рейнсдорфа артист М. Труевцев. Небольшую, но ярко выписанную роль писаря пугачевцев в живых жанровых тонах исполнил артист П. Кукотов. Заслуживает быть отмеченным талантливое исполнение и остальных партий оперы, в частности Бухаира (С. Русинов), Салимэ (Р. Ахамдиева и Г. Кидуль), старого воина Сурамана (Ш. Кульбарисов), Муталлапа (С. Хуснияров).

В народных танцах (сцена в ставке Пугачева) ярко проявила себя способная молодая балерина Н. Валитова; ее живой темперамент, непосредственность исполнения высоко оценила аудитория.

В работе художника М. Арсланова чувствуются талант, самобытность, свой индивидуальный почерк. Выделяется картина Симского завода (вторая картина третьего акта); зимнее небо, темноголубые блики на снегу, на крышах, синеющие вдали очертания гор — все это так тонко и так верно передает ощущение зимней уральской природы!

Работа режиссеров А. Бакалейникова и А. Мубарякова заслуживает одобрения: им удалось преодолеть ряд существенных недостатков

либретто и добиться уверенной, правдивой игры почти всех актеров певцов. К сожалению, в ряде массовых сцен они не убереглись от некоторого оперного штампа.

Хорошо продирижировал оперой молодой Г. Муталов.

*

Показанный в дни декады балет Л. Степанова «Журавлиная песнь» был создан пятнадцать лет тому назад и прочно вошел в репертуар Башкирского театра. А проверка временем — один из важных критериев оценки произведения.

Либретто «Журавлиной песни» (автор Файзи Гаскаров) составлено по мотивам древнего эпического сказания «Сынграу-Торно» («Звенящие журавли»), В нем воспета любовь к родной природе. В образе волшебных птиц — журавлей она помогает двум влюбленным — пастуху Юмагулу и его подруге, доброй девушке Зайтунгуль — преодолеть препятствия, ставшие на пути к их счастью. Верная любовь и дружба, пройдя через многие испытания, преодолевает злые, враждебные силы — вот основная идея балета.

Необыкновенно трогательны юные Зайтунгуль и Юмагул — и в своей любви, и в играх с журавлями, и в борьбе со злыми силами.

Эту романтику простых и чистых чувств раскрывает музыка Л. Степанова, пронизанная башкирскими народными напевами. Композитор чувствует стихию танца: его музыка (не лишенная кое-где досадных эклектических срывов) хореографически выразительна и образна; в ней заметно влияние балетных партитур Чайковского.

В спектакле достигнуто гармоничное соединение элементов классической хореографии и башкирского народного танца (балетмейстер Н. Анисимова). В реальные бытовые сцены вплетаются сказочные образы. В постановке Н. Анисимовой привлекают естественность мизансцен, умение скульптурно и красочно располагать массу исполнителей, создавать сложный и красивый рисунок национального танца.

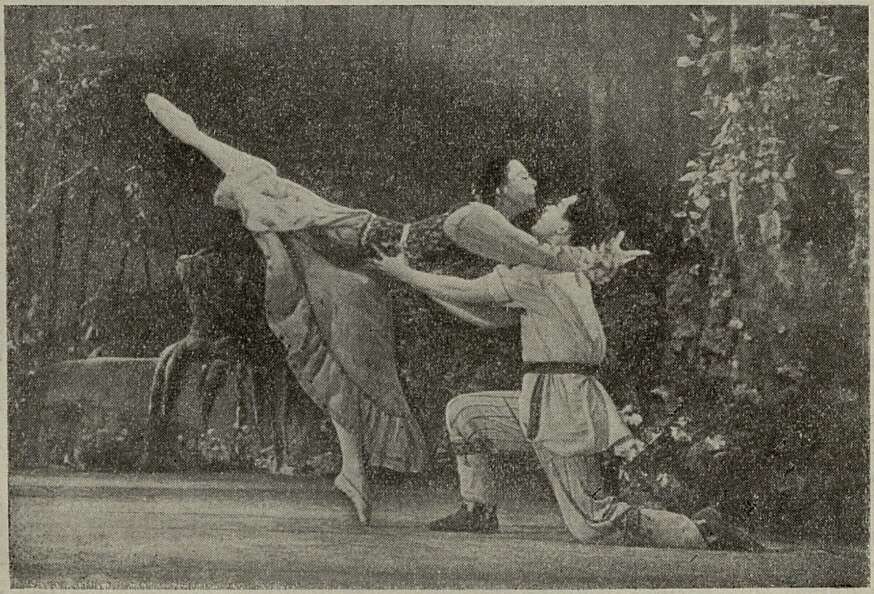

Сцена из балета «Журавлиная песнь».

Зайтунгуль — 3. Насретдинова,

Юмагул — X. Сафиуллин.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Николай Яковлевич Мясковский 5

- Искусство талантливого народа 13

- О творческой индивидуальности композитора 24

- Композитор и оперный театр 44

- Бетховен — Девятая симфония 51

- Русская кантата Дж. Россини «Аврора» 66

- Первый русский музыкант в Индии 79

- Чешский музыкант в Грузии 82

- Пражский национальный театр в Москве 86

- «Фра-Диаволо» в филиале Большого театра 97

- «Рука об руку» 101

- «Мадмуазель Нитуш» в Московском театре оперетты 108

- Из концертных залов 112

- Тревожные сигналы 129

- Встречи с финскими друзьями 133

- Международный конкурс скрипачей 136

- Музыка и музыканты Франции 141

- Песня — сила в борьбе за мир 145

- В Миланском театре «Ла Скала» 147

- Джордже Энеску 148

- По страницам журнала «Музыка Ирана» 150

- Письмо из Лондона 152

- Новая книга о Шуберте 156

- Собрание русских песен В. Трутовского 159

- Новое об А. Рубинштейне 161

- Неряшливое издание 162

- Сатирикон 165

- Хроника 167