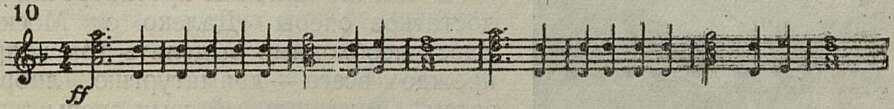

После происшедшего в Тополеве душевного перелома понятна волнующая, драматическая сцена с Грубским, мелким, себялюбивым человеком. Надо сказать, однако, что внезапная гибель Тополева в сюжетно-сценическом отношении не мотивирована. Неоправданным представляется и «роковой» лейтмотив с мелодраматическим оттенком, сопровождающий в опере Тополева и придающий его характеристике черты фатальной обреченности:

Обеднены в сравнении с романом В. Ажаева центральные женские образы — Таня Васильченко и Женя Козлова. Таня представлена в опере в основном как выразительница общественных интересов. Во второй картине она произносит речь от имени комсомольцев, протестующих против переноса трассы строительства; в сцене совещания увещевает заблуждающегося Тополева, а на вечеринке поднимает тост за него. О ее душевных качествах слушатель может лишь догадываться, узнавая из рассказов других персонажей, что она решила взять к себе осиротевшего Васю Панкова. Намек на возможность ее сближения с Батмановым, возникающий в финале шестой картины, так и остается «недомолвкой».

Несколько односторонне обрисована в опере и Женя — лирическая «спутница» Алексея Ковшова. Она любит Алексея, но авторы почему-то стесняются говорить об этой любви полным голосом, и сценическая роль Жени превращается в серию недомолвок. По музыке очень привлекателен в партии Жени грустный вокализ, заключающий третью картину:

Прим. 11

Из отрицательных персонажей романа в опере даны лишь Грубский и Мерзляков. Последний превращен в посмешище и разоблачается с первого же взгляда. Грубский показан более убедительно. Это хитрый, двуличный, внутренне циничный человек. Тема Грубского напоминает отчасти музыкальную характеристику Евгения Листницкого в «Тихом Доне»:

Прим. 12

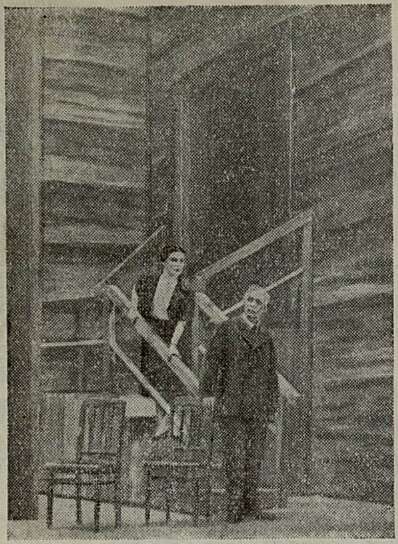

Сцена из третьей картины. Таня — Л. Тулупова, Тополев — Д. Сильвестров

В сцене, когда Грубский пророчит провал строительству (четвертая картина), его тема преобразуется в щеголеватую пародийную мазурку — этим подчеркивается его наглое, издевательское отношение к труду советских людей.

*

В чем же причины противоречий и недостатков оперы «Далеко от Москвы»? Здесь необходимо выделить три вопроса: прежде всего — драматургию либретто, затем — музыкальный язык оперы и наконец — проблему ее жанра.

Либретто оперы «Далеко от Москвы» страдает недостатком драматургической логики. Не всегда ясно, с какой целью введен автором тот или иной эпизод, что он дает для драматургического целого, к каким важным сдвигам в характерах людей, в расстановке сил, действующих в произведении, это приводит. На сцене чередуются разрозненные, слабо связанные картины, иллюстрирующие основную сюжетную линию. Образы отдельных людей очерчены эскизно. Не хватает в опере и действенного развития образа народа. Рабочие дважды «перестраиваются» под влиянием руководящих речей Батманова (вторая и пятая картины), поют песни и веселятся (седьмая картина), горюют на берегу в то время, как в проливе тонет Тополев (восьмая картина), и в заключение торжествуют победу (апофеоз в девятой картине).

Сюжет оперы, по существу, размельчен на отдельные сцены, воссоздающие жизненные события не путем художественного обобщения, в стройном драматургическом целом, а в виде серии более или менее удачных иллюстраций-«зарисовок».

Начало оперы вызывает интерес. Во второй, третьей, четвертой, отчасти и пятой картинах ждешь дальнейшего развертывания событий. Но сюжетные «узлы» развязываются слишком быстро: как-то сразу перевоспитываются сомневающиеся, разоблачаются «злодеи», и на сцене возникает обстановка розового благодушия. Поэтому-то авторам приходится прибегать к искусственным «прививкам» в шестой (весть о гибели Панкова, весть о гибели сына Батманова) и в седьмой — восьмой (шторм) картинах, иначе пришлось бы кончать оперу где-то в середине нынешнего спектакля.

В этих случаях налицо попытки искусственно «оживить» драматургию, которой не хватает остроты и яркости, подлинного дыхания жизни.

А ведь в опере «Тихий Дон», написанной композитором в соавторстве с тем же либреттистом Л. Дзержинским, инсценировка монументального романа оказалась куда более цельной и драматургически убедительной. В либретто «Тихого Дона» естественно, правдиво развивались характеры действующих лиц, а личный и общественный конфликты раскрывались в неразрывном единстве.

Почему же этот хороший опыт не продолжен в «Далеко от Москвы»? Работая над современной темой, авторы пошли по линии внешне правдоподобного копирования отдельных сцен и эпизодов действительности вместо того, чтобы раскрыть ведущие тенденции и ха-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Вперед и выше 5

- О творчестве Г. Галынина 11

- Новая опера К. Дзержинского 19

- Третья симфония Ш. Мшвелидзе 30

- «Сталинградские картины» 36

- Музыкознание в республиках Прибалтики 39

- Молодежь впереди (Заметки об азербайджанской музыке) 53

- Успех литовского композитора 60

- Народные хоры и народное творчество 65

- Из истории литовской песни 71

- Композитор как интерпретатор 84

- «Свадьба Фигаро» 87

- Из концертных залов 99

- О грамофонной пластинке 115

- Для тружеников полей 120

- Дом Чайковского в Клину 123

- Песни новоселов в приуральской степи 125

- У композиторов Таджикистана 127

- Творческие проблемы венгерской музыки 130

- Хор имени Пятницкого в Германии 137

- Английский журнал о советском музыкальном театре 139

- Письмо из Лондона 141

- Концерты Д. Ойстраха в Англии 142

- В несколько строк 143

- О первом выпуске ежегодника «Вопросы музыкознания» 147

- Глинкинский календарь 153

- Новые издания Баха и Генделя 155

- Баховский альбом 156

- Оперные путеводители 157

- Нотографические заметки 160

- Сатирикон 163

- Хроника 165