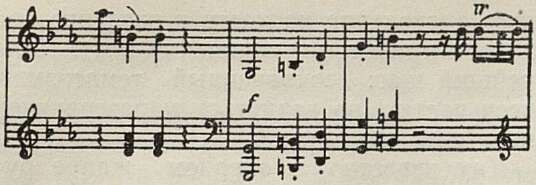

Бетховен, Соната ор.10 № 1

Molto allegro е con brio

Таким образом, одним из самых замечательных и новых моментов структуры главной партии до-минорной сонаты Бетховена является не введение нового средства, а, наоборот, незаметное и сключение старого (т. е. отказ от обычной смены фактуры после первого восьмитакта) .

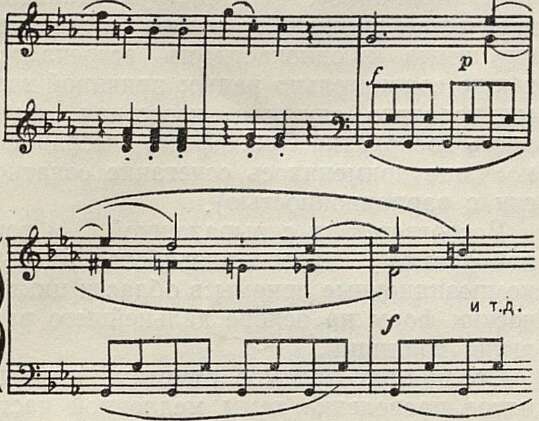

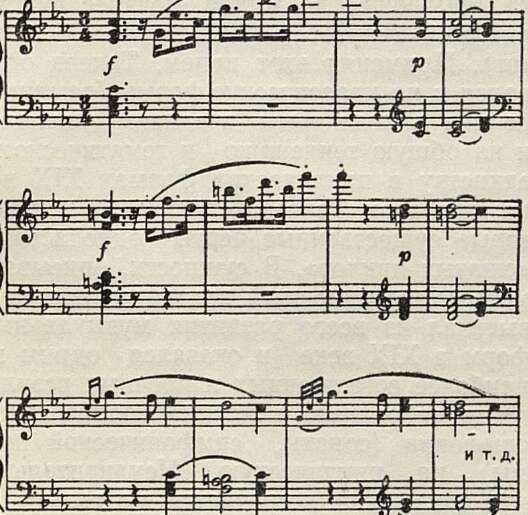

Вернемся теперь к теме «Аппассионаты». В числе средств, усиливающих остроту конфликта, в этой теме участвуют и тональные сопоставления. В отличие от «Юпитера» и названных до-минорных сонат Моцарта и Бетховена, где первые восьмитакты были гармонизованы по замкнутой схеме (тоника — доминанта — доминанта — тоника), в теме «Аппассионаты» представлен сложный тональный план: соль бемоль мажор второго четырехтакта резко сталкивается с начальным фа минором, а разрешающий это столкновение ре бемоль мажор (тональность, близкая обеим предыдущим), в свою очередь, сталкивается с до мажором, оканчивающим первый четырехтакт. Аналогичный «конфликтный тип» тонального развития темы Бетховен применял и ранее (сонаты ор. 31, № 1 и ор. 53), однако в теме «Аппассионаты» подобный тональный план впервые сочетается с остро напряженным мотивным развитием.

Так создается столь сложный конфликтный образ, что уже после первого восьмитакта возникает потребность в некотором предварительном резюмировании, осознании существа происходящих «событий». И если органный пункт с репетиционным «барабанным басом» был естественным резюмированием устойчиво завершенного развития тем-восмитактов у Гайдна и Моцарта, то здесь — на новом, более высоком этапе — басовый мотив резюмирует и обостряет тонально неустойчивое, напряженно-тревожное развитие, в частности конфликт тональностей ре бемоль мажор и до мажор.

Удивительно при этом, как тесно связан бетховенский мотив со своим первоистоком — «барабанным басом» и одновременно насколько он от него далек, как велика сила преобразования традиции. Связи очевидны; они заключаются не только в месте мотива и его резюмирующей функции, но и в его природе: мотив дан в басу, содержит ритмически равномерное повторение звука и, в свою очередь, сам остинатно проводится несколько раз. Происхождение и природу мотива Бетховен, конечно, прекрасно чувствовал: на протяжении всего произведения этот мотив неоднократно возникает в различных видоизменениях, в частности, отражаясь в непрерывном репетиционном движении восьмыми (наиболее очевидно это в момент вступления репризы).

Вместе с тем бетховенский мотив коренным образом отличается от прежних репетиционных басовых фигур: в нем сохранена резюмирующая и активизирующая функция этих фигур (в более усложненной форме), но решительно отброшена другая — расчленяющая функция. Появление басового мотива «Аппассионаты» не представляет собой смену фактуры (такая смена преодолена Бетховеном, как мы видели, уже в теме сонаты ор. 10, № 1); этот мотив не рассекает мысль, а, наоборот, стимулирует непрерывное развитие темы.

Бетховенский мотив также не является, подобно «барабанному басу», некоей общей, стандартной формулой; он индивидуально выразителен, резко очерчен, предельно обострен.

Из всего здесь сказанного видно, насколько ярко и вместе с тем почвенно бетховенское новаторство.

* * *

Истинное новаторство всегда устремлено вперед. Но художник-новатор выступает также как «хозяин прошлого». Он омело обобщает опыт своих предшественников, использует их ценнейшие традиции.

Нередко новые средства, новые композиционные приемы вводятся композитором в результате глубоких размышлений над предшествующим историческим развитием музыкальных средств. Показательно с этой точки зрения новаторство Танеева в области крупных инструментальных форм1.

Танеев видел глубокую связь между вагнеровской непрерывной музыкальной драмой и крупными инструментальными формами типа си-минорной сонаты Листа, объединяющими цикл в одночастность. Эта связь заключается, во-первых, в использовании единых ведущих тем на протяжении всего сочинения (лейтмотивы, монотематизм), во-вторых, в отсутствии деления на законченные части. Первый из этих принципов Танеев принимал, второй отвергал. Вот запись Танеева в дневнике (1895 г.): «...о параллелизме в изменениях, происшедших в оперных и инструментальных формах (отсутствие резкого разделения на части и введение проходящих через все сочинение тем). Дальнейший шаг: сохраненный тематизм во всех частях, но вернуться к разграниченным ясно формам»2.

Как известно, в оперном жанре русские классики придерживались именно этих принципов. В инструментальном творчестве русских классиков объединение цикла в одночастность встречалось также сравнительно редко; причиной этому, вероятно, служила известная трудность восприятия таких форм (несравненно чаще применялось сочетание сонатности с вариационностью).

В соответствии с выраженной им точкой зрения Танеев разработал новые композиционные приемы в области циклических форм на основе дальнейшего развития традиций.

Среди этих приемов отметим приподнятое проведение темы медленной части или побочной партии первой части в коде финала. Подобное преображение лирической темы в коде финала связано у Танеева с идеей торжества разума, света (симфония до минор, позднее фортепианный квартет и фортепианный квинтет). Применяя этот прием, Танеев опирался и на классические формы (реминисценция в коде темы среднего эпизода), и на общую тенденцию к тематическому единству в циклических формах XIX века; при этом Танеев использовал и некоторые существенные черты одночастных «сжатых циклов». В сущности, описываемый композиционный прием закономерно вытекал из всего развития музыкальных форм в XIX веке и оказался одним из наиболее естественных и прочных результатов «обратного влияния» одночастной симфонии (сонаты, симфонической поэмы) на циклическую. Неудивительно, что прием этот встречается не только у Танеева, но и у Аренского (в трио ре минор), у Калинникова (в Первой симфонии), у Скрябина (в Третьей симфонии).

Широкое распространение получил этот прием и в творчестве советских композиторов. Среди произведений 1952 года можно назвать, например, Седьмую симфонию Прокофьева, Третий фортепианный концерт Кабалевского. Своеобразное

_________

1 Этот вопрос исследован в ряде работ Вл. Протопопова.

2 Сборник памяти С. И. Танеева. Музгиз, 1947, стр. 77.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Искоренять недостатки в работе Союза композиторов 7

- Творчество молодых 11

- Опера для юношества 15

- Путь В. Щербачева 21

- О музыкальном образе 31

- Заметки о новаторстве 39

- К дискуссии по вопросам музыкальной эстетики 48

- Римский-Корсаков и модернизм 53

- Всесторонне изучать зарубежную классику 70

- Черты нового 74

- Ответ хору молодых строителей города Воронежа 78

- Пути развития китайской оперы 79

- Прошлое и настоящее английской музыки 87

- Румынский народный оркестр 92

- Советская музыка во Франции и Бельгии 95

- Газета Кировского театра 96

- По страницам газет 97

- Музыка в Карело-Финской ССР 100

- Праздник песни в Гродно 102

- Юбилей дирижера 102

- Рабочая хоровая капелла 102

- К итогам сезона 103

- Заметки о легкой музыке 106

- Эмиль Гилельс 108

- Борис Гмыря 109

- Выступление И. Козловского 110

- Надежда Казанцева 110

- Вера Фирсова 111

- Хроника концертной жизни 112

- Летопись жизни и творчества Глинки 114

- Чайковский в Праге 117

- Гоголь и музыка 118

- Польская книга о Монюшко 118

- Справочник о советских композиторах 120

- «Русские транскрипции» Ф. Листа 121

- Второй квартет Е. Голубева 122

- Романсы советских композиторов 122

- О рецензиях на симфонические концерты 123

- Вопросы исполнительства 123

- Больше внимания советскому балету 124

- Наш помощник 124

- Журнал должен быть общедоступным 125

- О детской песне 126

- Помочь Кемеровскому музыкальному училищу 126

- Музыкальная шкатулка 127

- Дружеские шаржи 130

- Обсуждение журнала «Советская музыка» 132

- В Секретариате Союза композиторов 133

- В творческих комиссиях Союза композиторов 133

- Книга «О мелодии» 133

- Вечер памяти Брамса 134

- В музыкальной секции ВОКС 134

- «С художника спросится» 135

- «О воспитании молодых музыковедов» 135