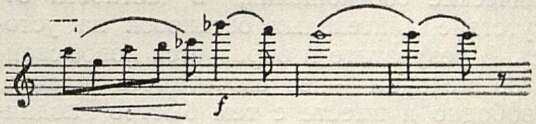

здесь лишь одним простейшим примером из области прокофьевской гармонии:

Пример

Приведенная фраза, повторяющаяся с разными изменениями, является частью музыкального портрета юной Джульетты. Фраза эта звучит как полный каданс, в котором субдоминантовая и доминантовая функции представлены мажорными трезвучиями шестой пониженной и третьей ступеней. Образуется сопоставление трех мажорных трезвучий по большим терциям, дающее соответствующий колористический эффект.

То, что трезвучия шестой пониженной и третьей ступеней могут выполнять роль субдоминанты и доминанты, известно давно. Но трезвучия эти рассматривались как сравнительно слабое, нетипичное выражение названных функций и обычно не применялись (да еще подряд) в кадансах, замыкающих активное движение. Колористические возможности этих гармоний как бы противопоставлялись их функционально-динамическим возможностям.

Прокофьев дал новую, более динамичную трактовку подобных гармоний: обнаженное и заостренное применение типичной колористической последовательности (концентрация терцовой цепи трезвучий в пределах одного такта) дается в условиях, ярко выявляющих также и функционально-динамическое значение гармоний. Условия эти — четкий ритм каданса, кадансовый мелодический оборот до — си — до верхнего голоса, наконец, движение по ступеням гаммы и трезвучия в первом такте, прочно устанавливающее до мажор. Иначе говоря, новаторский прием основан на бесспорной объективной предпосылке — на способности ритмического и мелодического контекста подчеркивать разные свойства и возможности гармоний.

Художественные задачи, которым служат подобные новаторские приемы Прокофьева в области гармонии, очевидны: музыка большой динамичности, ясности отличается также необыкновенным богатством колорита. Какие традиции развивает в подобных случаях Прокофьев? В конечном счете, традиции Глинки, прозрачная музыка которого полна движения и колорита. Разве не имеет красочная терцовая секвенция, сопутствующая «гамме Черномора» в коде увертюры к «Руслану» (см. выше пример № 1), также и вполне определенного функционально-гармонического значения (тоника, субдоминанта, доминанта)? И не является ли в этом смысле каданс Прокофьева, сжимающий функционально ясную терцовую секвенцию до функционально ясной терцовой цепи аккордов, прямым продолжением глинкинского новаторства?

* * *

Одним из примечательных моментов первой части Седьмой симфонии Д. Шостаковича является начало коды: после скорбно-напряженного соло фагота — надгробного слова памяти павших героев — просветленно и мягко вступает лирический вариант главной партии:

Пример

Мелодия скрипок, поддерживаемая затем флейтами, по-новому раскрывает прекрасный образ Родины.

После драматического напряжения «надгробной речи» мелодия коды отличается широтой, «освобожденностью» дыхания и охватывает огромный диапазон. Построенная в ясном до мажоре, мелодия эта обладает разнообразием оттен-

ков ладовой выразительности (лидийский, миксолидийский, дорийский), смена которых обогащает образ.

По-новому воспринимается традиционная лирическая кульминация на вводном тоне: звук си в мелодии, который ранее не затрагивался, звучит особенно свежо в сопоставлении с си бемолем предыдущего такта. Едва ли подобная кульминация звучала когда-либо (без октавной дублировки) в столь высоком регистре, где тихие мотивы заключений обычно «истаивают», замирают. А в конце мелодии — еще более выразительная кульминация на си бемоль! Особенно же замечательно в этой мелодии то, что восхождение обнимает на протяжении всего лишь четырех тактов почти три с половиной октавы, и притом оно не прямолинейно, а волнисто, лишено стремительности, не содержит особенно больших скачков, словом, не форсировано.

Как это достигнуто? Повидимому, Шостакович преобразовал здесь один традиционный прием, часто встречавшийся в классических кодах: это повторение в разных голосах короткого кадансового мелодического оборота, своего рода «прощальная перекличка». Нисходящие интонации к устоям на сильных долях второго, третьего, четвертого, шестого тактов рассматриваемой темы (соль — ми, ми — до, снова ми — до октавой выше и т. д. — см. нотный пример № 3) представляют собой именно такую «прощальную перекличку». Но кадансовые интонации в разных октавах слиты здесь с другими в единую эластичную линию 1. В создании слитности большую роль играют ритмические соотношения, в частности отсутствие длительных остановок на устоях. В результате и образуется новое свойство мелодии — ее способность плавно, свободно и вместе с тем быстро подниматься вверх, что в данном случае весьма существенно для всего характера образа. Здесь Шостакович следует традиции коды увертюры к «Руслану»: опираясь на типичнейшие, прочно сложившиеся средства код и преобразуя их, он раскрывает на этой основе новые свойства мелодии.

* * *

Представим себе, что в каком-либо произведении сначала звучит тема-мелодия без гармонизации (в октавно-унисонном изложении), а затем дается отдельно гармоническая основа темы в виде аккордовой последовательности. В конце же произведения тема и ее гармонизация соединяются.

Возникает вопрос, не является ли подобный прием формальным, надуманным, чисто умозрительным. Это зависит от того, насколько оправдан новый прием программным замыслом композитора и насколько обоснован он опорой на соответствующие музыкальные традиции и объективные закономерности.

Известно, что в историческом развитии музыки давно сложился тип контрастных тем, в которых первый элемент, более энергичный и «веский», дается в октавно-унисонном изложении, а второй, более сдержанный, мягкий или легкий (иногда танцовальный) , связан с гармонической фактурой. Конкретное образное содержание таких тем весьма различно. Примеры бесчисленны — от «Юпитера» Моцарта до «Богатырской» Бородина. Именно эту традицию использовал для воплощения своего оригинального программного замысла Римский-Корсаков в начале «Шехеразады»: в ответ на «угловатую» унисонную тему Шахриара звучит мягкая последовательность аккордов у деревянных духовых, представляющая собой как бы гармонизацию той же темы Шахриара2. Это редко осознается при слушании даже музыкантами. Однако слушатель легко воспринимает тематический контраст «энергичного» и «мягкого» элементов, ощущая их единство. Соответственно программе эти элементы могут быть истолкованы, как две стороны образа Шахриара (грозный властелин, смягчающийся под воздействием сказок Шехеразады). В конце произведения тема Шахриара, данная вместе с гармонией, действительно звучит много мягче, а после этого снова остается одна аккордовая последовательность у духовых.

Римский-Корсаков опирался здесь на общее свойство естественной гармонизации — смягчать острую тему, делать ее

_________

1 Во втором проведении главной партии экспозиции (цифра 1) эти же мотивы даны в более «разрозненном» виде.

2 Внимание автора данной статьи на этот факт обратил в свое время В. Цуккерман.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Искоренять недостатки в работе Союза композиторов 7

- Творчество молодых 11

- Опера для юношества 15

- Путь В. Щербачева 21

- О музыкальном образе 31

- Заметки о новаторстве 39

- К дискуссии по вопросам музыкальной эстетики 48

- Римский-Корсаков и модернизм 53

- Всесторонне изучать зарубежную классику 70

- Черты нового 74

- Ответ хору молодых строителей города Воронежа 78

- Пути развития китайской оперы 79

- Прошлое и настоящее английской музыки 87

- Румынский народный оркестр 92

- Советская музыка во Франции и Бельгии 95

- Газета Кировского театра 96

- По страницам газет 97

- Музыка в Карело-Финской ССР 100

- Праздник песни в Гродно 102

- Юбилей дирижера 102

- Рабочая хоровая капелла 102

- К итогам сезона 103

- Заметки о легкой музыке 106

- Эмиль Гилельс 108

- Борис Гмыря 109

- Выступление И. Козловского 110

- Надежда Казанцева 110

- Вера Фирсова 111

- Хроника концертной жизни 112

- Летопись жизни и творчества Глинки 114

- Чайковский в Праге 117

- Гоголь и музыка 118

- Польская книга о Монюшко 118

- Справочник о советских композиторах 120

- «Русские транскрипции» Ф. Листа 121

- Второй квартет Е. Голубева 122

- Романсы советских композиторов 122

- О рецензиях на симфонические концерты 123

- Вопросы исполнительства 123

- Больше внимания советскому балету 124

- Наш помощник 124

- Журнал должен быть общедоступным 125

- О детской песне 126

- Помочь Кемеровскому музыкальному училищу 126

- Музыкальная шкатулка 127

- Дружеские шаржи 130

- Обсуждение журнала «Советская музыка» 132

- В Секретариате Союза композиторов 133

- В творческих комиссиях Союза композиторов 133

- Книга «О мелодии» 133

- Вечер памяти Брамса 134

- В музыкальной секции ВОКС 134

- «С художника спросится» 135

- «О воспитании молодых музыковедов» 135