более «гармоничной» в общеэстетическом смысле слова. И если Шахриара смягчили волшебные сказки, то тему Шахриара смягчила волшебная гармония. Вспоминая же мир фантастических образов Римского-Корсакова, сразу убеждаешься, что «чары волшебства» означают в переводе на язык его музыкально-выразительных средств прежде всего «чары гармонии». И потому описанный здесь новаторский прием Римского-Корсакова оказывается не только естественным, объективно оправданным, но и непосредственно выражающим одну из сторон художественного мировоззрения композитора.

* * *

Чтобы глубже понять почвенность реалистического новаторства, иногда важно более подробно проследить историческое развитие того или иного композиционного приема или выразительного средства.

Обратимся к главной теме первой части «Аппассионаты»:

Пример

При всех очевидных связях с предшествующими сонатно-симфоническими темами Бетховена и Моцарта в этой теме много принципиально нового. Суровая энергия, собранность, сложность конфликтного развития, длительное накопление затаенного напряжения и, в результате, необычайной силы «взрыв» в заключительной кадансовой фразе — все это в таких масштабах и формах ново даже для Бетховена.

Один из наиболее впечатляющих моментов темы представляет собой особо яркое проявление новаторства, гениальную находку Бетховена. Это появляющийся в десятом такте новый короткий мотив в басу, близкий «мотиву судьбы» Пятой симфонии.

Вторгаясь в напряженное конфликтное развитие двух начальных тематических элементов, басовый мотив чрезвычайно активизирует это развитие и дает ему новый поворот. По своей роли этот мотив

представляет как бы неожиданное обнажение существа драматического конфликта. Так во время борьбы в момент многозначительной паузы внезапно осознается с новой остротой грозный смысл событий.

Новый композиционный прием, нарушивший привычное развитие темы из двух контрастирующих мотивов, обусловлен новым содержанием, новым, более глубоким пониманием Бетховеном жизненной логики конфликтного развития. Однако этот новый прием лишь потому и способен реально передать новое содержание, что, «нарушая» одну традицию, он прочно опирается на другие традиции и закономерности музыкального мышления.

Чтобы понять особенности строения этой темы, необходимо сопоставить ее с некоторыми главными партиями Гайдна и Моцарта, представляющими собой большей частью простой период песенно-танцовального склада. После окончания такого периода (или его повторения) следует связующая часть, которая обычно начинается с энергично кадансирующего дополнения. В этот момент резко меняется фактура, приобретающая подчеркнутую «метричность», усиливается звучность оркестра, появляется органный пункт, активно утверждаемый «репетиционными» или тремолирующими фигурами баса (т. н. «барабанный бас»).

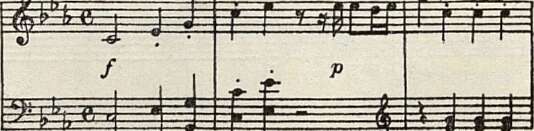

В этом активном «кадансировании» находил свое выражение избыток энергии, жизненной силы, свойственный стилю венских классиков. В качестве же дополнения к главной партии подобное кадансирование было одновременно и контрастом, и элементарным резюмированием предшествующего развития. Корни этого «кадансирующего резюмирования», его лапидарных ритмо-инnонаций — в народном творчестве, в музыке хоровых припевов и массовых танцев, сопоставляемых с сольными эпизодами. Вот пример подобного контраста главной и сьязующей партий:

Гайдн, Лондонская симфония № 1

В некоторых зрелых сочинениях Моцарта в связи с их более глубоким содержанием основной образ главной партии усложнился. Полную совершенную каденцию в восьмом такте Моцарт заменяет в таких случаях несовершенной и включает «бывшую» связующую часть с ее активнььм кадансированием в широко развернутую главную партию (подлинная связующая часть следует в подобных случаях дальше).

Такие главные партии — проявление смелого новаторства Моцарта (пример — в симфонии «Юпитер»). Однако смена фактуры после первого восьмитакта все же сохраняется; эти моцартовские главные партии еще не содержат столь цельного и последовательного развития, как многие главные партии Бетховена. Последний сделал в этом отношении важный шаг вперед уже в ранней до-минорной сонате (ор. 10, № 1). Здесь после восьмитакта с несовершенной каденцией нет смены фактуры, нет репетиционного или тремолирующего баса (в отличие хотя бы от до-минорной сонаты Моцарта); «бывшее» дополнение мысли окончательно превращается в ее органическое продолжение, и все развитие темы приобретает гораздо, большую цельность и внутреннюю сосредоточенность 1. Приведем для сравнения оба примера:

Моцарт, Соната

Molto allegro

_________

1 У Моцарта только в лирически-взволнованной и мотивно однородной теме соль-минорной симфонии нет смены фактуры после несовершенной каденции восьмого такта.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Искоренять недостатки в работе Союза композиторов 7

- Творчество молодых 11

- Опера для юношества 15

- Путь В. Щербачева 21

- О музыкальном образе 31

- Заметки о новаторстве 39

- К дискуссии по вопросам музыкальной эстетики 48

- Римский-Корсаков и модернизм 53

- Всесторонне изучать зарубежную классику 70

- Черты нового 74

- Ответ хору молодых строителей города Воронежа 78

- Пути развития китайской оперы 79

- Прошлое и настоящее английской музыки 87

- Румынский народный оркестр 92

- Советская музыка во Франции и Бельгии 95

- Газета Кировского театра 96

- По страницам газет 97

- Музыка в Карело-Финской ССР 100

- Праздник песни в Гродно 102

- Юбилей дирижера 102

- Рабочая хоровая капелла 102

- К итогам сезона 103

- Заметки о легкой музыке 106

- Эмиль Гилельс 108

- Борис Гмыря 109

- Выступление И. Козловского 110

- Надежда Казанцева 110

- Вера Фирсова 111

- Хроника концертной жизни 112

- Летопись жизни и творчества Глинки 114

- Чайковский в Праге 117

- Гоголь и музыка 118

- Польская книга о Монюшко 118

- Справочник о советских композиторах 120

- «Русские транскрипции» Ф. Листа 121

- Второй квартет Е. Голубева 122

- Романсы советских композиторов 122

- О рецензиях на симфонические концерты 123

- Вопросы исполнительства 123

- Больше внимания советскому балету 124

- Наш помощник 124

- Журнал должен быть общедоступным 125

- О детской песне 126

- Помочь Кемеровскому музыкальному училищу 126

- Музыкальная шкатулка 127

- Дружеские шаржи 130

- Обсуждение журнала «Советская музыка» 132

- В Секретариате Союза композиторов 133

- В творческих комиссиях Союза композиторов 133

- Книга «О мелодии» 133

- Вечер памяти Брамса 134

- В музыкальной секции ВОКС 134

- «С художника спросится» 135

- «О воспитании молодых музыковедов» 135