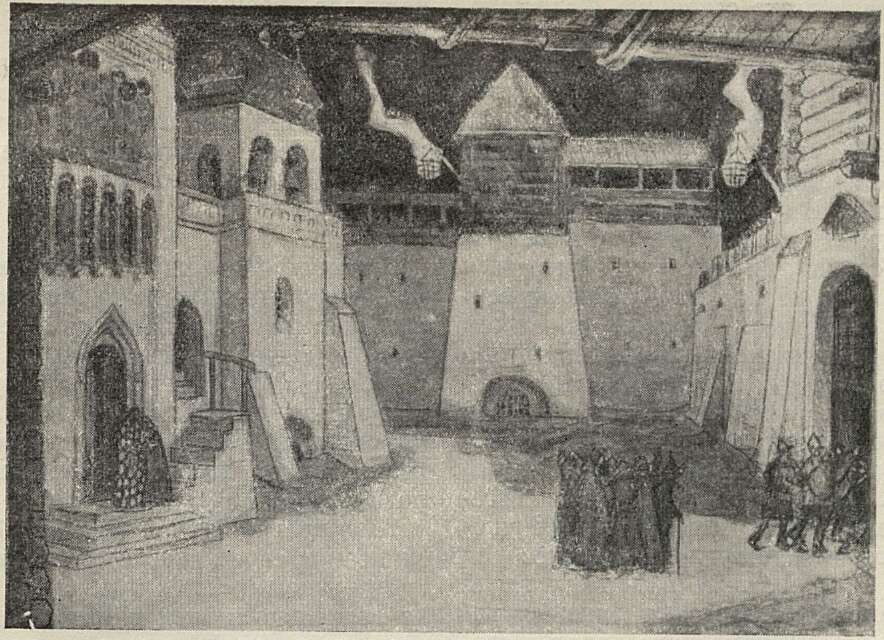

Эскиз декорации к первой постановке «Сказания о невидимом граде Китеже» работы А. Васнецова (Мариинский театр, 1907 г.) Гос. музей им. А. Бахрушина

Нельзя не обратить внимания и на некоторые авторские указания, предпосланные последней картине оперы, в том числе указание на то, что народ одет «в белые мирские одежды».

Во имя чего в народной легенде происходит сокрытие, исчезновение града Китежа? Не для того, чтобы китежане обрели «вечную радость и покой» на небе, в раю, в загробной жизни, а для того, чтобы спасти Китеж (а шире — Родину) от вражеского нашествия.

Так в «Сказании» на первый план выдвигается патриотическая идея, идея защиты Родины от иноземного нашествия. Именно поэтому кульминацией оперы, ее музыкально-драматургической вершиной оказалась симфоническая картина «Сеча при Керженце» — одно из гениальных воплощений в русской музыке темы патриотического подвига народа.

В образах Февронии и Всеволода олицетворены высокие моральные качества русского народа. Феврония — женщина беспредельной чистоты сердца и благородства души. Не убоясь смертных мук, она отказалась указать татарам путь к великому Китежу. Всеволод со своей дружиной с оружием в руках выступает против врагов и гибнет в неравном бою, предпочтя геройскую смерть постыдной неволе.

Героически ведет себя в «Сказании» и русский народ. Измышления декадентской критики о якобы «пассивности», «непротивленчестве» китежан, с молитвой ожидающих своей смерти, ни на чем не основаны. Ведь в начале третьего акта (в великом Китеже) есть немаловажная авторская ремарка: «Весь народ от старого до малого с оружием в руках собрался за оградой Успенского собора». И потому для Февронии и Всеволода с его дружиной, для ослепленного Поярка, для молившегося о спасении народа престарелого князя Юрия, для самого народа открыты врата невидимого града Китежа, а для изменника и предателя Гришки Кутерьмы они закрыты.

Здесь мы подходим к самому сложному образу «Сказания» — к образу Гришки Кутерьмы. Замученный нищетой и бедностью, погрязший в беспробудном пьянстве, Гришка становится слепым орудием в руках китежанской знати, бояр. Именно они подкупают Гришку, опаивают его и

заставляют жестоко оскорбить Февронию, ставшую невестой княжича Всеволода.

Гришка Кутерьма предает Родину, он оказывается единственным из всех китежан, кто согласился указать татарам путь к родному городу. «Мук боюсь» — вот с какими словами решается он на тяжкое преступление. В труднейшую минуту жизни обнаружил Гришка, что нет в нем ни души, ни сердца, ни совести. И опереться оказалось ему не на что — страх пересилил, хоть и понимал Гришка, что за это ему «век проклятым быть», что память о нем вечно «со Иудой за одно пойдет».

После этого он не остановился и перед новым преступлением: всем велел говорить, что не он, Гришка, а Феврония повела рать татарскую к великому Китежу. И в тот же час, как завершил Гришка цепь своих преступлений, понес он жестокое наказание: не выдержал тяжести своего предательства и лишился разума. Так осудил изменника народ в своем предании, и это справедливое возмездие воплощено в «Сказании» с потрясающей художественной силой.

Но вот Феврония простила Гришке его тяжкие грехи. Простила и то, что он глумился над ней и над ее чистой любовью, и то, что повел он татар на Китеж, и то, что на нее, Фавронию, переложил он свое предательство. Письмо Февронии Кутерьме из невидимого града Китежа не было для Римского-Корсакова проходящей деталью: «Письмо Февронии есть кульминационный момент всего ее образа. Достигшая блаженства Феврония вспоминает о своем лютом враге и губителе Великого Китежа»1. И тем не менее придется признать, что Римский-Корсаков здесь оступился, сделал неверный шаг, очевидно, поддавшись влиянию В. Бельского, авторитет которого, как талантливого либреттиста, был очень высок в глазах Римского-Корсакова, несмотря на постепенное обострение их идейно-творческих разногласий.

Как это ни парадоксально, Римский-Корсаков оказался здесь в плену того самого толстовского реакционного непротивленчества, против которого, как известно, он сам же резко восставал.

Народ чувствовал и понимал, что оправдать Гришку — нельзя: ни в одном из народных преданий Гришка не получает прощения; врата невидимого града Китежа должны остаться для него закрытыми2. И конечно же, письмо к Кутерьме вносит в образ Февронии момент, решительно противоречащий высокой народной морали, и тем самым снижает его жизненную правдивость.

* * *

Римскому-Корсакову были чужды религиозно-мистические воззрения. «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» рождено исключительно любовью Римского-Корсакова к русскому народному творчеству, к отраженной в народной поэзии внешне обрядовой стороне древних религиозных воззрений русского народа.

18 апреля 1894 года В. Ястребцев записал в своем дневнике слова Римского-Корсакова: «...как художник, я искренне восхищаюсь всей обрядовой, так сказать, «языческой» стороной религии: я, например, глубоко люблю ее в других и положительно усматриваю красоту и в постах, и в крестных ходах, и в похоронных тризнах с блинами, хотя, повторяю, сам лично ни в процессиях принимать участия не стану, ни поминальных блинов есть не буду». Позднее, вскоре после окончания «Сказания», в письме к В. Стасову Римский-Корсаков писал: «А как хорошо, что нет будущей загробной жизни (я верю в то, что ее нету)»3.

Мы видим, какая непроходимая стена стоит между идейно-художественными воззрениями Римского-Корсакова и современными ему реакционно-мистическими философскими течениями. Такая же непроходимая стена отделяет и Римского-Корсакова от позднего Вагнера, а «Сказание» — от «Парсифаля».

Глубоко прав был Б. Асафьев, говоря, что «Парсифаль» «должен был быть невероятно чужд Р.-Корсакову»4, ибо не только по идейной концепции, но и по музыке, по творческим принципам «Сказание» бесконечно далеко от «Парсифаля».

Концепция «Парсифаля» основана на реакционной идее искупления земной гре-

_________

1 Письмо к В. Суку от 29 января 1908 г.

2 Даже татары с презрением относятся к перебежчику. «Тебе с плеч голову отрубим: не изменяй родному князю», — говорят они Гришке.

3 «Русская мысль», 1910, кн. VI — IX.

4 Игорь Глебов (Б. Асафьев). Симфонические этюды. П., 1922, стр. 129.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Искоренять недостатки в работе Союза композиторов 7

- Творчество молодых 11

- Опера для юношества 15

- Путь В. Щербачева 21

- О музыкальном образе 31

- Заметки о новаторстве 39

- К дискуссии по вопросам музыкальной эстетики 48

- Римский-Корсаков и модернизм 53

- Всесторонне изучать зарубежную классику 70

- Черты нового 74

- Ответ хору молодых строителей города Воронежа 78

- Пути развития китайской оперы 79

- Прошлое и настоящее английской музыки 87

- Румынский народный оркестр 92

- Советская музыка во Франции и Бельгии 95

- Газета Кировского театра 96

- По страницам газет 97

- Музыка в Карело-Финской ССР 100

- Праздник песни в Гродно 102

- Юбилей дирижера 102

- Рабочая хоровая капелла 102

- К итогам сезона 103

- Заметки о легкой музыке 106

- Эмиль Гилельс 108

- Борис Гмыря 109

- Выступление И. Козловского 110

- Надежда Казанцева 110

- Вера Фирсова 111

- Хроника концертной жизни 112

- Летопись жизни и творчества Глинки 114

- Чайковский в Праге 117

- Гоголь и музыка 118

- Польская книга о Монюшко 118

- Справочник о советских композиторах 120

- «Русские транскрипции» Ф. Листа 121

- Второй квартет Е. Голубева 122

- Романсы советских композиторов 122

- О рецензиях на симфонические концерты 123

- Вопросы исполнительства 123

- Больше внимания советскому балету 124

- Наш помощник 124

- Журнал должен быть общедоступным 125

- О детской песне 126

- Помочь Кемеровскому музыкальному училищу 126

- Музыкальная шкатулка 127

- Дружеские шаржи 130

- Обсуждение журнала «Советская музыка» 132

- В Секретариате Союза композиторов 133

- В творческих комиссиях Союза композиторов 133

- Книга «О мелодии» 133

- Вечер памяти Брамса 134

- В музыкальной секции ВОКС 134

- «С художника спросится» 135

- «О воспитании молодых музыковедов» 135