но определить время, к которому относится замысел этого произведения: быть может, это были пятидесятые годы — период общения с Глинкой, быть может, следующее десятилетие, когда окончательно отделывалась транскрипция «Арагонской хоты», шла работа над четырехручными переложениями произведений Глинки, была сделана парафраза «Жаворонка».

В этой программе четко намечены контуры отдельных частей и выбор тем:

«1) Удар грома. Интродукция, входят намеки многих тем.

2) Аll quasi presto. Хор Духи ночей. Слегка затронуть Чудный сон, фигуру литавр в увертюре и Большая каденца.

3) Andante. Транскрипция арии Людмилы из 4-го акта. После 1-го хора идет каденца, и 2-й раз ария идет с вариациями. Хор Цветов, на конце коего подводится Черноморова гамма».

С фантазией на темы из «Сусанина» эту программу сближают контрастное сопоставление тем, трехчастная структура, композиция интродукции («намеки многих тем»), внедрение каденций, отделяющих изложение темы от ее вариаций, и т. д. Фантазия на темы из оперы «Руслан и Людмила» не была осуществлена.

Балакирев играл Глинке свое переложение «Арагонской хоты», которое тогда, может быть, еще не было записано. «Стараясь быть возможно точнее в передаче оркестрового изложения на фортепиано, — пишет по этому поводу Ляпунов, — Балакирев не мог, конечно, не видеть, что характер инструмента требует местами отступлений от буквального переложения ради большей звучности и блеска. В таких случаях он делал два варианта, один точный, другой более свободный и виртуозно-фортепианный. Не лишним будет сказать, что Глинка, которому он играл в проекте это переложение, остался очень доволен изобретенными им вариантами»1.

Балакирев играл Глинке также Allegro из своего фортепианного фа-диез-минорного концерта; но мнение Глинки об этом сочинении осталось для нас неизвестным. Ряд карандашных пометок в партитуре и замечания, относящиеся к инструментовке, могли, конечно, быть сделаны по совету Глинки, но прямых указаний на это нет.

Если об участии Глинки в отделке концерта можно лишь строить предположения, то другое произведение Балакирева хранит несомненные следы общения с Глинкой и его советов. Это октет (для фортепиано, флейты, гобоя, валторны и струнного квартета), на титульном листе которого рукой Балакирева написано: «Гобой заменить кларнетом in В», а на обороте 8-го листа сделана надпись: «В гобое 8-ve по совету Глинки».

Это замечание относится к тому месту, где флейта и гобой повторяют поочередно одну и ту же фразу, причем у Балакирева гобой первоначально исполнял ее октавой ниже флейты, а Глинка посоветовал перенести ее в более звучный для этого инструмента регистр. Что же касается замены гобоя кларнетом (in В), то, как можно видеть на примерах собственного творчества Глинки, он предпочитал одновременное сочетание флейты с кларнетом, но не флейты с гобоем, и этим, быть может, было вызвано его указание.

Если вспомнить слова Балакирева (в письме к Финдейзену) о советах Глинки относительно инструментовки, то вряд ли будет ошибкой предположить, что все из менения в оркестровке концерта фа диез минор, так же как и пометка на титульном листе октета, сделаны по совету Глинки. Это дает ключ к изучению непосредственного воздействия Глинки на творчество юного Балакирева.

Композиторский талант Балакирева настолько заинтересовал Глинку, что он на первых же порах подарил ему листок из своего испанского альбома с записью испанской пьесы. Это были вариации на фанданго, сочиненные гитаристом Мурсиано, которого Глинка слышал в 1845 году в Гренаде. Передавая листок Балакиреву, Глинка советовал посвятить пьесу Улыбышеву, а в заглавии указать, что тема дана им, Глинкой, объединив таким образом в названии все три имени. Балакирев так и сделал, озаглавив свое новое произведение «Фанданго-этюд на тему, данную М. Глинкой, посвященный Алекс. Улыбышеву, для фортепиано в 2 руки, соч. М. Балакирева». Кроме темы

_________

1 С. Ляпунов. «Милий Алексеевич Балакирев». Ежегодник императорских театров, 1910, вып. VIII, стр. 40.

Мурсиано, Балакирев ввел в свою пьесу еще одну тему, первоначальная запись которой не сохранилась, но которая также, вероятно, была сообщена ему Глинкой.

«Фанданго-этюд» не был одобрен Глинкой; к сожалению, мы не располагаем подробными сведениями о мотивах этого отзыва.

Балакирев вернулся к этому произведению лишь в 1902 году, издав его с редакционными изменениями под названием «Испанской серенады», посвященной Л. Шестаковой.

Сохранились рукописи мелких фортепианных пьес, созданных Балакиревым в течение этих же месяцев. Среди них «Танец ведьм», датированный 1 февраля 1856 года, и «Ноктюрн» — 15 февраля 1856 года.

В самом начале того же года Балакирев вновь принялся за квартет, начатый в 1854 году, но, сделав несколько набросков, отказался от этого замысла.

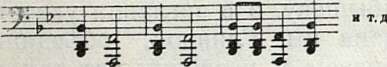

Более упорной была работа по овладению сонатной формой. Помимо фортепианного концерта и октета, Балакирев написал три части фортепианной сонаты, посвященной «милому другу Цезарю Антоновичу Кюи». В сонате есть общие черты с более ранней фортепианной сонатой (также си-бемоль-минорной), сочинявшейся в 1855 году (в Казани и Лукине). Был ли Глинка знаком с этой сонатой, мы не знаем. Но сам Балакирев не был ею удовлетворен. Значительно позднее он писал С. Буличу: «Вы желали бы, чтобы я сделал сонату. Представьте, что я об этом думаю еще с юношеского возраста, и как ни пытался я осуществить эту мечту, все мне не удавалось. У меня была Соната... которую я пересочинял и всегда оставался неудовлетворенным. Единственная часть из нее уцелела и в новой обработке увидела свет под именем 5-й мазурки. Эта мазурка в сонате занимала место Scherzo, и, следуя тотчас же за первым Аll°, она, несмотря на тон D-dur, должна была начаться с тона В: .

В этом письме1 (написанном до сочинения последней, изданной у Циммермана сонаты) Балакирев прямо указывает На общность замысла своих ранних опытов: «У меня была Соната... которую я пересочинял...»

Фортепианная соната (посвященная Кюи) относится к марту 1856 года. Это было последнее из крупных сочинений Балакирева периода его общения с Глинкой2. После этого в творчестве Балакирева наступил длительный перерыв...

Последний раз Балакирев виделся с Глинкой у него на вечере 26 апреля 1856 года. На прощанье Глинка передал ему запись еще одной темы — народного испанского марша — и посоветовал написать на эту тему увертюру. На листке с записью Глинки Балакирев впоследствии сделал следующую приписку: «Тема для увертюры, данная Михайлом Ивановичем Глинкой 26 апреля 1856 года. Она в 1-й раз должна быть в оркестре в unisono по его приказанию». Таким образом, подсказав Балакиреву новый замысел, Глинка наметил и некоторые детали его воплощения3.

Знакомство и близкое общение с Глинкой послужили могучим стимулом в развитии творческой деятельности Балакирева.

Многие произведения Балакирева, и относящиеся к данному периоду и позднейшие, берут свое начало от Глинки — либо непосредственно, либо от образов, навеянных его творчеством. Чутко разгадав склонность Балакирева преимущественно к инструментальной музыке, Глинка в этом направлении будил его творческую инициативу.

Беседы с Глинкой развивали и совершенствовали музыкально-эстетические воззрения Балакирева как русского нацио-

_________

1 Неопубликованное письмо М. Балакиреза С. Буличу от 17 февраля 1903 года.

2 Сочиненная в 1905 году соната (изд. Циммермана) имеет совершенно иной характер, хотя и в нее вошла упомянутая мазурка (в качестве второй части).

3 Указание Глинки было выполнено Балакиревым в обеих редакциях увертюры по-разному. В первой редакции (1857) тему при первом ее появлении на протяжении 32 тактов ведут труба и валторна (первоначально — тромбон). Во второй редакции (1886) эти 32 такта первого проведения темы разделены на отрезки по 8 тактов, которые поручены поочередно сначала двум валторнам и трубе, затем струнному квартету. Сохраняя основное требование Глинки, во второй редакции Балакирев достиг большего тембрового и динамического разнообразия: чередование forte и piano сочетается с чередованием тембров медной и струнной групп.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- Выполнить долг перед народом 3

- О воспитании молодых музыковедов 7

- На страже мира и труда (Песни Советской армии) 14

- Покончить с невниманием к народному творчеству 18

- Русские классики о реализме 22

- «Песнь труда и борьбы» 38

- Образ нашей юности 42

- «Семь красавиц» 47

- «Два берега» 55

- Трио Александра Шаверзашвили 58

- Народные хоры М. Бурханова 62

- Творческие планы 65

- Русская революционная песня 67

- Старая солдатская песня 73

- Глинка и Балакирев 79

- «Галька» в постановке Польского театра 90

- Новая постановка «Гаянэ» 93

- Новые успехи советской скрипичной школы 98

- Исполнитель и звукозапись 100

- На концерте Е. Мравинского 104

- Вечера немецкой музыки 105

- Выступления дирижера Г. Бонгарца 106

- Венгерская пианистка 107

- Камерный концерт 107

- Концерт Генриха Нейгауза 108

- Вечер песни 108

- Хроника концертной жизни 109

- Вопросы музыки в газете «Уральский рабочий» 111

- Газета Большого театра 112

- По страницам газет 115

- Ученый, музыкант, борец 117

- Музыкальная жизнь Италии 119

- В музыкальных журналах 121

- Зарубежная хроника 123

- Хроника 124