Композиторы обыкновенно пользуются ими для того, чтобы начало темы в одном голосе [совпадало] с окончанием в другом. Перерыв в теме удобен еще потому, что продолжение темы можно передать другому голосу (альт — тенор).

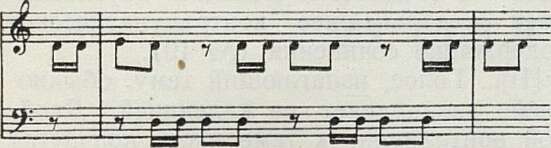

Они д[ел]ают возможным вставлять в виде повторения мотивы, оркестровые интермедии, которые или сменяют мотивы хора, или же составляют с ним имитацию ритмическую. Мессия [№ 50]:

[Далее Танеев излагает вопрос о тонико-доминантовом соотношении между имитирующими голосами, получившем большое распространение у классиков и удобном для регистров отдельных голосов.]

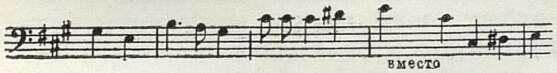

Когда приходится употреблять мелодию в тональности или слишком высокой, или слишком низкой для голоса, тогда могут быть некоторые ноты в мелодии перенесены в другую октаву. Например, такая мелодия (из Мессии № 31) в басу излагается второй раз в E-dur несколько иначе:

Такие изменения всегда допустимы.

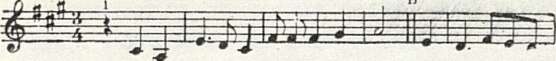

Так как соединение всех голосов хора есть наиболее полная в звуковом отношении комбинация, то полный хор, особенно в начале сочинений большого объема, следует употреблять с крайней осмотрительностью. Если начинает весь хор, то это не должно длиться слишком долго. Выгодно начать разделенным хорем или прямо одним голосом. Ранее окончания №, где хор должен соединиться в одну массу, за вступлениями полного хора нужно очень внимательно наблюдать, делать их симметричными, прерывать паузами, чередовать с фразами отдельных голосов, согласовать с разграничениями музыкальных отделов, вообще заботиться о том, чтобы не расточить сразу все богатство хоровой звучности и не ослабить впечатления хода сочинения (Мессия, № 152).

2 раза Гендель начинает 1-ю фразу (гомофонную) трехголосно, только в последний раз всем хором.

Исключения: Мессия, Аллилуйя.

Если начало сочинения (будь то предложение или период) излагает весь текст (одну фразу, две или три), то оно также определяет и все тематическое содержание сочинения (№ 15, № 20, № 24 3):

Если в начале сочинения изложена только часть текста (одна фраза или две), то изложение остального текста вносит новое тематическое содержание.

Здесь возможны два случая:

1) Новое тематическое содержание образует самостоятельные отделы (один или два, смотря по количеству фраз текста), которые находятся в начальном отделе или в отношении побочной партии, или заключительной, или их обеих. В этом случае должна быть реприза с повторением главного отдела и второго (+3?) в главном тоне. Иногда обе части сочинения повторяются два или три раза с изменениями тональности во втором отделе (№ 39); № 6, № 12 (три темы, 2-я реприза).

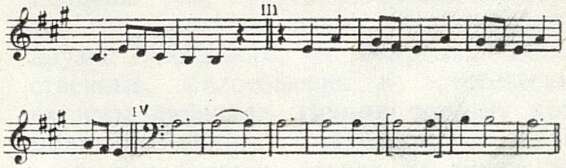

2) Новые музыкальные фразы вступают в контрапунктические соединения с предшествующими и разрабатываются то все вместе, то по очереди. № 34:

NB. При сочинении мелодий надо иметь ввиду, что слова тогда ясно слышны в голосе, когда другой голос исполняет пассажи на одном слоге.

_________

1 Здесь Танеев привел пример не из 3-го, а из 4-го номера «Мессии».

2 По-видимому, Танеев имеет в виду № 17.

3 Танеев цитирует здесь № 26.

4 Цитируется № 4.

В контрапунктических сочинениях мелодии часто сочиняются не в том порядке, в каком появляются. Если мелодии, являющиеся отдельно, должны впоследствии соединиться, то их надо сначала сочинить в их соединении, потом уже излагать отдельно.

[Далее Танеев показывает, как развиваются темы в одном из номеров «Мессии». Какой номер он имел в виду, установить не удалось.]

Реприза 1 (краткое изложение I-й темы), интермедия в 2 такта, 2-я тема в g, появляющаяся только в 2-х голосах, заключительная партия в главном тоне (часть модуляционная субдом[инанта], которой отделы следуют в том порядке, как и в репризе — 2-я реприза), 3-я реприза: 1-я тема в наиболее полном изложении (обратить внимание на градацию звучности в изложении 1-й темы).

2-я тема в усложненном изложении и заключительная партия с расширением в конце.

[Среди следующих далее набросков две мысли Танеева представляют интерес. Первая — о полифоническом развитии и вторая — о гомофонной основе ораториального хора.]

[I]... Первое двухгол[осное] контрапунктическое соединение мелодий обусловливает и дальнейшее контрапунктическое содержание сочинения (№ 19).

[II]... Голос, излагающий тему, обыкновенно заканчивает ее каденцией. Двойной контрапункт к теме часто кончается вместе с ней также каденцией.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 5

- Тысяча девятьсот пятьдесят третий 7

- Над Родиной нашей солнце сияет 12

- Народ — великий учитель 15

- Лирическая поэма о партизанке 19

- Творческие планы 23

- О культуре симфонического оркестра 28

- Против шаблона и скуки 32

- Трудное положение в легком жанре 35

- Улучшить работу музыкального издательства 39

- Письмо о русской народной музыке 45

- Из консерваторских лекций 48

- Эстетика Глинки 55

- Песенный дар Алтая 65

- В станицах Кубани 69

- Сестры Ишхнели 74

- Мысли о Моцарте 77

- Творчество Н. Леонтовича (К 75-летию со дня рождения) 83

- Венявский в России 93

- Вечер китайско-советской дружбы 97

- Ансамбль Чехословацкой армии 98

- Выступление молодого дирижера 99

- Симфонический концерт румынской музыки 100

- Шуман, Брамс, Штраус 101

- Забытая соната Бородина 101

- Концерт Григория Гинзбурга 102

- Фортепианный дуэт 102

- Органный вечер 103

- Концерт Анатолия Ведерникова 104

- Молодые исполнители 104

- Хроника концертной жизни 105

- У композиторов Армении 107

- В Ростове-на-Дону 109

- В столице Башкирии 110

- На фестивале современной немецкой музыки 111

- О новой венгерской музыке 113

- В музыкальных журналах 115

- Избранные статьи Б. Асафьева 116

- Книга о талантливом песеннике 118

- Неудачная брошюра 119

- Станислав Монюшко 121

- Курс инструментовки 121

- Руководство по сольному пению 122

- Нотографические заметки 123

- По страницам газет 126

- Хроника 129