песни «сохранились лишь в памяти отдельных пожилых исполнительниц»1. Протяжные «гамаюнские» напевы на Урале «помнят только отдельные старики»2 и т. д.

В музыкальной фольклористике неоднократно поднимался вопрос о необходимости анализа народной песни в историческом аспекте. Еще в конце прошлого века Н. Филиппов писал: «Новые времена и новые птицы; новые птицы и новые песни, которые никакое горячее и даже искреннее осуждение из народной жизни не изгонит, пока они сами не отживут свой век и не заменятся какими-нибудь иными. Такая смена вполне естественна, и возражать против нее по меньшей мере смешно и бесполезно»3.

Исключительно велико значение деятельности А. Серова, в трудах которого русская народная песня стала «предметом науки». Идя по его стопам, П. Сокальский уже ставит своей задачей проследить развитие песенного звукоряда. С. Рыбаков ищет старые и новые пласты в мелосе оренбургских татар и т. д. В наши дни А. Долуханян, изучая армянскую песню, пришел к заключению, что «советская армянская народная песня смело раздвинула узкие рамки бытовавших ранее ладов»4. А. Кенель, Т. Шейблер подмечают аналогичные явления в хакасской и кабардинской музыке. Но встречаются еще и боязливые музыканты, предпочитающие избегать постановки таких вопросов и рассматривающие все старинное народное музыкальное творчество со всеми его нормами как некую незыблемую данность, в которой ничто никогда не изменяется (мы имеем в виду только изустное бытование песни в народе и не распространяем все эти положения на композиторское творчество).

Мы гордимся трудами наших соотечественников, деятелей советской музыкальной фольклористики А. Кастальского, У. Гаджибекова, Д. Аракишвили и др. Они устанавливали теоретические основы народной музыки, уяснение которых способствовало успешному развитию советских национальных музыкальных культур. Однако некоторые их положения нуждаются в исправлениях и дополнениях. В частности, их выводы надо проверить с точки зрения тех изменений, которые произошли в народном творчестве в наше время. Может быть, некоторые приемы в русской народной песне, рассматриваемые ранее А. Кастальским как «ухищрения культуры», стали типичным признаком этой песни? Может быть, надо снять «запрещения» с некоторых мелодических ходов, наложенные на них У. Гаджибековым? Ведь и Д. Аракишвили, кажется, теперь несколько иначе, чем раньше, расценивает роль терцового трезвучия в грузинской народной гармонии.

Перед нами сборник избранных русских советских народных песен, извлеченных из многих изданий и подготовленных к печати С. Аксюком5. Среди собранных песен нет ни одной, которая не была бы связана с породившей ее почвой. В них улавливаются разнообразнейшие локальные особенности песенных культур: мы слышим сочный, своеобразный мелос сибирских песен, изящный распев архангельских, упругие ритмы кубанских, узорчатые, задорные переливы воронежских...

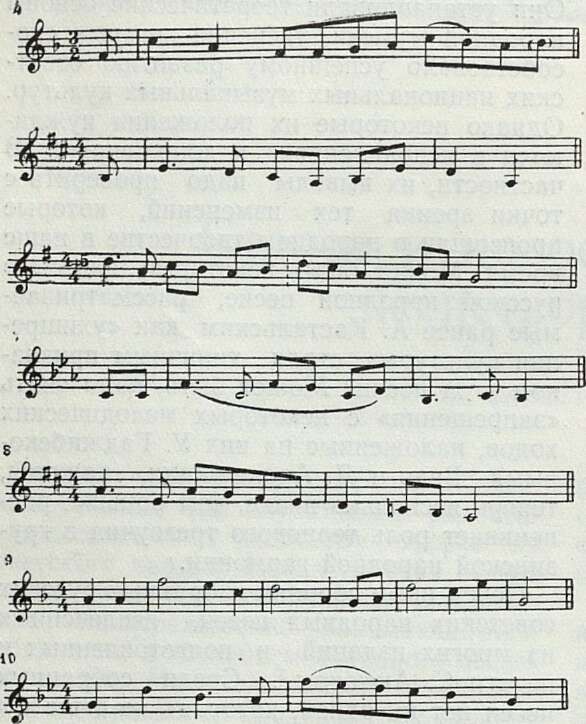

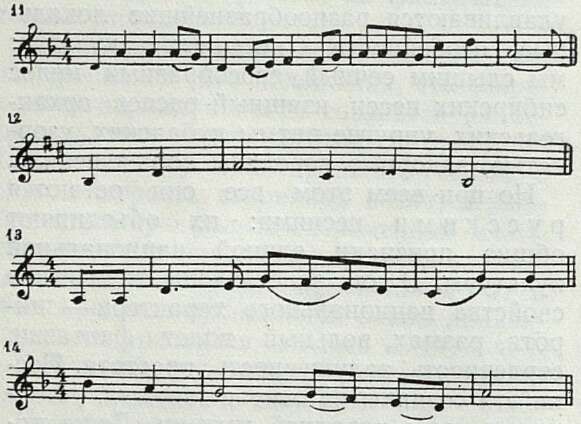

Но при всем этом все они остаются русскими песнями: их объединяют общие признаки единой национальной культуры. В них запечатлены типические свойства национального характера — широта, размах, вольный полет фантазии, сердечность, задушевность, простота. Песни эти созданы на основе твердых, устойчивых норм народной музыки. Даже попевки их будят родные ассоциации. Вот образцы таких попевок, заимствованные из разных песен. Разве они не подтверждают вышесказанное?

Нотный пример

_________

1 А. Кудышкина. «К вопросу изучения современной народной песни». «Советская музыка» № 11 за 1951 год, стр. 60.

2 Н. Жемчужина и Н. Колпакова. «Народные песни Урала». «Советская музыка» № 7 за 1952 год, стр. 90.

3 Н. Филиппов. «Современные песни». «Русская музыкальная газета», 1896, № 12.

4 А. Долуханян. «Современные армянские народные песни». «Советская музыка» № 12 за 1949 год, стр. 93.

5 Сборник выходит в ближайшее время.

В этих мелодических попевках — душа песни. В них заключены характерные черты художественного образа. Они служат центром притяжения и организующей силой музыкального материала. Мы слышим в них отзвуки знакомых песен «Я вечор млада» (2), «Катенька веселая» (3), «Вдоль по линии Кавказа» (1), «Последний нынешний денечек» (4), «Есть на Волге утес» (9 и 12), «Солнце всходит и заходит» (7), «За рекой, на горе лес зеленый шумит» (14). Порой они напоминают народные первоисточники и порожденные ими песни советских композиторов. Напев 10 вызывает в памяти мелодии народной песни «Ой, при лужку, при лужке» и песни «Шли по степи» из оперы И. Дзержинского «Поднятая целина». В попевке 11 ощущается родственная связь с песней «Нас побить, побить хотели» А. Давиденко.

Многообразны лады песен. И в этом отношении советские народные песни обнаруживают прямую преемственность традиций народно-песенной классики. В них, пожалуй, наиболее заметно представлены мажор с пониженной седьмой ступенью и натуральный минор, т. е. те лады, которые в русских песнях были отмечены почти всеми фольклористами. Кроме того, встречаются мажоро-минор, мажор с повышенной четвертой ступенью, минор с повышенной шестой, мажор с переменной, т. е. повышенной и пониженной, седьмой ступенью и др.

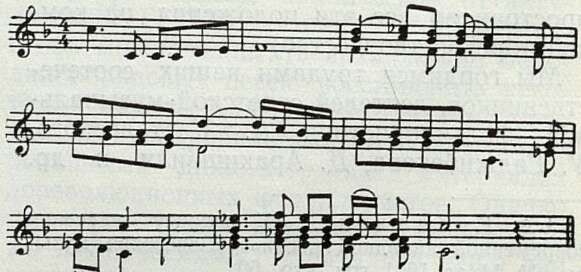

Особенно богаты современные песни всевозможными «временными перестройками» звукорядов, ладовыми отклонениями, подчас очень смелыми, неожиданными. Эти сдвиги связаны с появлением интереснейших каденций, по которым так легко узнать русскую песню. Мелодия вдруг как бы вырывается из сковывающих ее «нормативов» лада и неожиданно останавливается то на второй, то на шестой, то на пятой ступени мажора или — что производит еще более яркое впечатление — на седьмой ступени натурального минора. Как красиво сочетается в песне «Эх, поля, да вы, поля» мажор с одноименным минором! Как остро сопоставляются в ней ми бемоль и ми бекар! Как величава, колоритна ее финальная каденция!

Каких бы элементов музыкальной речи мы ни коснулись — мелодии с ее подголосками, ритма, метра и т. д., мы всегда обнаружим, что все эти элементы в новых песнях продолжают развивать устой-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Народ и песня 5

- Русские классики о народности 15

- «В бурю» (Опера Т. Хренникова) 26

- О симфонической драматургии 35

- Народные песни о Сталине 42

- Старое и новое в народном песнетворчестве 48

- О народности в музыке 53

- К проблеме интонации 56

- Лысенко и Могучая кучка 64

- Письма к Е. Петровскому 74

- «Под небом Италии» (Балет В. Юровского) 81

- «Самое заветное» (Оперетта В. Соловьева- Седого) 85

- Концерт советской музыки 89

- Симфонический концерт русской музыки 90

- Произведения С. Прокофьева 90

- Вечера болгарской музыки 91

- Вечер музыки Закавказья 93

- Выступление Молодежного оркестра 94

- Камерный концерт 94

- Русская фортепианная музыка 95

- Концерт Эмиля Гилельса 95

- Давид Ойстрах 96

- Камерный вечер Н. Дорлиак и С. Рихтера 97

- На концерте Ирмы Яунзем 98

- Хроника концертной жизни 99

- По страницам газет 101

- Книга о китайской музыке 103

- Письма Даргомыжского 105

- Книга о киргизском акыне 106

- Две работы о чешском скрипаче 107

- Фортепианный концерт А. Баланчивадзе 108

- Нотографические заметки 110

- Хроника 112

- Выдающийся деятель венгерской музыки (К 70-летию Золтана Кодаи) 116

- Работы венгерских музыковедов (Письмо из Будапешта) 117

- В музыкальных журналах 118

- Указатель к журналу «Советская музыка» за 1952 год 124