довательно эту теорию развивает в своих работах Ю. Кремлев, хотя встречается она и в трудах других музыковедов (например, в «Истории музыкальной культуры» Р. Грубера, в книге Т. Поповой «Музыкальные формы и жанры» и др.).

В своей статье «О некоторых вопросах советского музыкознания» Ю. Кремлев, говоря об «омузыкаленных» интонациях человеческой речи, утверждает: «Строго говоря, нет, конечно, на свете ни одного мало-мальски ценного и художественного музыкального произведения, которое не пользовалось бы в достаточно широкой мере такими интонациями... только при их посредстве возможно воплощение в музыке живых эмоций человека...»1 Утверждение это неверно, потому что согласно выраженной в нем точке зрения выходит, что всякая мелодия, воплощающая «живые эмоции человека», непременно должна быть непрерывным воспроизведением интонаций человеческой речи. Такая точка зрения не может привести ни к чему, кроме натурализма.

В действительности же, хотя интонации мелодии и могут воспроизводить интонации человеческой речи, далеко не каждая мелодия содержит в себе такое воспроизведение.

Музыка воплощает «живые эмоции человека» в первую очередь не посредством «омузыкаливания» речевых интонаций («омузыкаливание» речевых интонаций — изобразительный прием, имеющий частное и подчиненное значение), а посредством образного отображения «живых эмоций человека», закрепленного прежде всего в мелодических интонациях, которые отнюдь не тождественны речевым интонациям.

Эта нетождественность состоит не только в том, что мелодические интонации проникнуты обобщающей мыслью композитора (это Ю. Кремлев признает), но прежде всего в том, что интонации реалистической мелодии далеко не всегда представляют собой воспроизведение речевых интонаций, сходное со своим прообразом. В большинстве случаев мелодические интонации специфичны и качественно отличны от интонаций словесной речи.

Говоря о мелодических интонациях, следует отметить, что их конкретная выразительность зависит от всего «контекста» музыкальной ткани данного произведения и определяется его идейно-эмоциональным, образным содержанием. Это значит, что интонация не сводится к интервальной последовательности звуков мелодии, а включает в себя все то, что привносится в нее гармонией, фактурой, сочетанием тембров, развитием формы и т. д. Выразительность интонации существенно дополняется, обогащается, развивается всей совокупностью элементов музыкального языка.

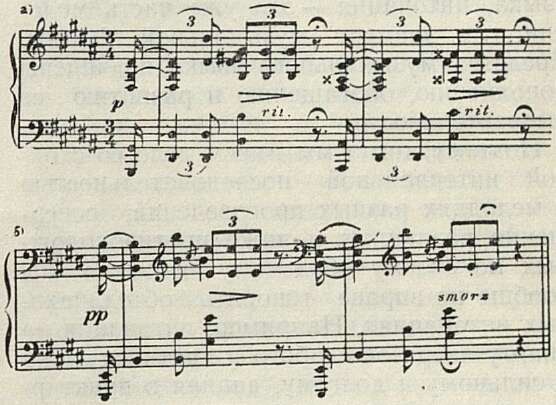

О том, насколько важно, например, гармоническое обогащение мелодической интонации для ее образной выразительности, можно судить, сравнив начальные такты первой части Второй сонаты Скрябина с заключительными тактами этой же части. Первая часть и начинается и кончается мотивами, основанными на одной и той же мелодической интонации. Но как изменяется ее характер в конце!

От напряженного беспокойства, «таинственных зовов» не осталось и следа. Та же самая интонация, что и в начале, звучит теперь спокойно, умиротворенно и просветленно. И это результат изменения гармонической структуры мотива: вместо болезненно-хрупких гармоний мелодического минора здесь господствует ясная мажорная тоника. От столь выразительной и «беспокойной» в миноре дорийской сексты здесь остался лишь форшлаг шестой ступени к тонической квинте, который в мажоре не только не нарушает, а подчеркивает спокойный и просветленный характер звучания.

_________

1 Журнал «Советская музыка», 1951, № 7. Аналогичные высказывания встречаются у Ю. Кремлева в статьях «Вопросы советской музыкальной эстетики» («Звезда», 1949, № 2, стр. 142), «О программности в музыке» («Советская музыка», 1950, № 8, стр. 44) и в других работах.

Сопоставление этих двух отрывков из сонаты Скрябина показывает, что интонация в музыке — это не просто интервал, а элемент конкретной мелодии (темы), имеющей определенное образно-выразительное значение. Изменение гармонии придает той же интонации новую выразительность, новый образный смысл. Будучи элементом, частицей конкретной мелодии, интонация представляет собой как бы узловой момент, связывающий явления музыкального языка и музыкальной формы. Как известно, музыкальный язык (совокупность выразительных средств) сам по себе еще не есть форма музыкального произведения. Он становится из средства создания образа элементом формы этого образа лишь в той конкретной взаимосвязи лада, гармонии, полифонии, метро-ритма, которая образует структуру музыкальной ткани данного произведения и служит выражением его содержания. Именно интонация содействует превращению средств музыкального языка в элементы музыкальной формы. Интервал сам по себе — это явление музыкального языка, интонация — это уже часть мелодии, т. е. элемент музыкальной формы. Средства музыкального языка подчинены дополнению, обогащению и развитию ее выразительности.

Поэтому, когда мы имеем дело со сходной интервальной последовательностью в мелодиях разных произведений, совершенно различных и даже противоположных по своему образному значению, мы вообще не вправе говорить об одинаковых интонациях. Например, интонация на кварту вверх от слабого и краткого звука к сильному и долгому, данная в пунктирном ритме, громком звучании и быстром или умеренном темпе, приобретает обычно характер активного утверждения, решимости и т. п. (ритмическое начало мелодий многих маршевых песен). Но ту же восходящую кварту, данную в ином контексте, мы можем встретить в мелодиях, передающих образы пассивные, элегические (например, начало среднего эпизода фантазии f-moll Шопена).

Общетеоретический вопрос о несводимости интонации к интервалу существенен для правильного решения вопроса о так называемых пошлых, надрывных интонациях в советской песне. Когда народ наш предъявляет строгие художественные требования композиторам-песенникам, ориентирующимся порой на отсталые вкусы, речь идет не о том, что нельзя будто бы использовать в песне те или иные интервально-мелодические последовательности звуков. Речь идет о том, что образный строй песни должен правдиво отображать высокие мысли, прекрасные чувства, благородные стремления советских людей.

В передовой статье «Правды» от 10 февраля 1951 года «К новым успехам советской музыки!» справедливо указывалось: «В песнях некоторых композиторов встречаются еще иногда интонации, чуждые советской песне, — меланхолия, слезливость, надрывность и мещанская чувствительность. Советская песня — выразительница здорового мироощущения нашего современника, мужественная, задушевная, лирическая, жизнерадостная и сердечная, она не терпит дешевого украшательства, упадочной ресторанной пошлости».

«Интонации, чуждые советской песне», — это конкретные частицы песенных мелодий, связанных с определенными образами, чуждыми советской действительности. Если интонации, использованные композитором в его песне, близки пошлым, банальным песням старого мещанского быта, то и мелодия в целом оказывается фальшивой, нетипичной для нашей современной действительности. Таковы, например, песни «Темная ночь», «Дорожка фронтовая», «Почта полевая» и др. Если же композитор правдиво отражает типичные образы нашей современности, та или иная интервальная последовательность звуков в мелодии его песни никогда не сложится в интонацию, напоминающую пошлый песенный образ.

Рассматривая интонацию как выразительно-смысловую частицу мелодии, как попевку, включающую в себя определенную интервальную последовательность звуков, но не сводимую к ней, мы можем яснее разобраться во взаимосвязи старого и нового в интонационном строе советской музыки.

Если исходить из того, что интонация — это интервал и выразительность ее определяется лишь интервальной структурой мелодии, то придется признать, что в современной музыке не может быть новых интонаций, что новое может заключаться лишь в характере использования и взаимосвязи старых интонаций (такие взгляды высказывались некоторыми музы-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Перед новым музыкальным сезоном 5

- «Интернационал» 11

- О советской массовой песне 21

- Творчество Александра Давиденко 28

- Композиторская молодежь Азербайджана 34

- Об интонации 39

- К спорам об интонации 45

- Заметки о В. Одоевском 50

- Рождение песни 57

- «Кантеле» 60

- Цветы моей родины 65

- «Фадетта» (Балет Л. Делиба в филиале Большого театра) 68

- В музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко 71

- Об исполнении роли Антониды 73

- Несколько мыслей о воспитании певца 78

- 83-й выпуск Московской консерватории 80

- Вечера музыки нового Китая 82

- Симфонические концерты 84

- «Когда мы отдыхаем» (Музыка в эстрадном спектакле) 85

- Концерты в Зеленом театре 87

- Праздник песни 88

- Хроника концертной жизни 88

- На Дальнем Востоке 90

- Армянская филармония 92

- В контакте со слушателями (О работе Воронежской филармонии) 95

- Двадцатилетие ансамбля черноморцев 96

- Наладить музыкальную работу в Кузбассе 97

- Вопросы музыки в газете «Советское искусство» 98

- По страницам газет 100

- Неправильное отношение к критике 103

- Хроника 108

- На творческом смотре болгарской музыки 113

- Песни Христо Ботева 117

- В музыкальных журналах 126

- Зарубежная хроника 128

- Памятные даты 129