Н. Афанасьева и др. В этих очерках дается живая характеристика исполнительского искусства плеяды замечательных русских скрипачей, которые успешно состязались с лучшими западноевропейскими виртуозами. В книге освещается также деятельность многих других даровитых русских музыкантов. Отдельный очерк посвящен скрипичному мастеру И. Батову.

В приложениях к книге дан ряд документов и материалов, представляющих большой интерес. Среди них — анонимно изданная в 1784 году в Петербурге «Скрыпичная школа или наставление играть на скрипке» (интересно отметить, что принцип обучения в названной школе основан на русском народно-песенном материале). Большую ценность представляют составленные автором таблицы, заключающие основные сведения о 316 крепостных оркестрах России (XVIII–XIX века). В нотных приложениях впервые публикуется рукописный сборник, состоящий из 18 русских песен с вариациями Хандошкина и «Попурри на квартет, составленный из русских национальных песен» соч. Н. Л...ва (вероятно, Н. Львова).

Положительное значение книги «Русское скрипичное искусство» несомненно, хотя она и не лишена недостатков. Вызывают неудовлетворенность неравномерное развитие отдельных глав, несоразмерность приложений основному тексту книги (из 514 страниц книги приложения занимают 195 страниц). В стремлении к возможной полноте и документальной обоснованности автор иногда перегружает изложение излишними подробностями.

И. Ямпольский не всегда достаточно полно поясняет существо выдвигаемых им положений. Это касается преимущественно композиторского творчества скрипачей.

В книге встречаются иногда противоречия, неточности. На стр. 135 автор связывает «благотворительные», «патриотические» и «университетские» концерты с деятельностью скрипачей-любителей, в предисловии же (стр. 7) указывается на то, что в «благотворительных» и «патриотических» концертах принимали участие только великосветские любители; это не соответствует действительности. В этих концертах часто выступали Глинка, Даргомыжский и др.

И. Ямпольский допускает ошибку, давая положительную оценку музыкально-критическим статьям Д. Струйского о народности: известно, что в этих статьях Д. Струйский стоял на космополитических позициях. Нельзя согласиться с утверждением, что в России «фортепианная игра не могла иметь глубоких корней в народной музыкальной практике» (стр. 64). Встречаются погрешности литературного изложения.

В целом же книга написана хорошим языком. Привлекает обилие интересных иллюстраций и нотных примеров. Отмеченные недостатки не умаляют большого значения книги «Русское скрипичное искусство», представляющей собой ценный вклад в советское музыкознание.

Гр. Бернандт

Популярные брошюры о музыке

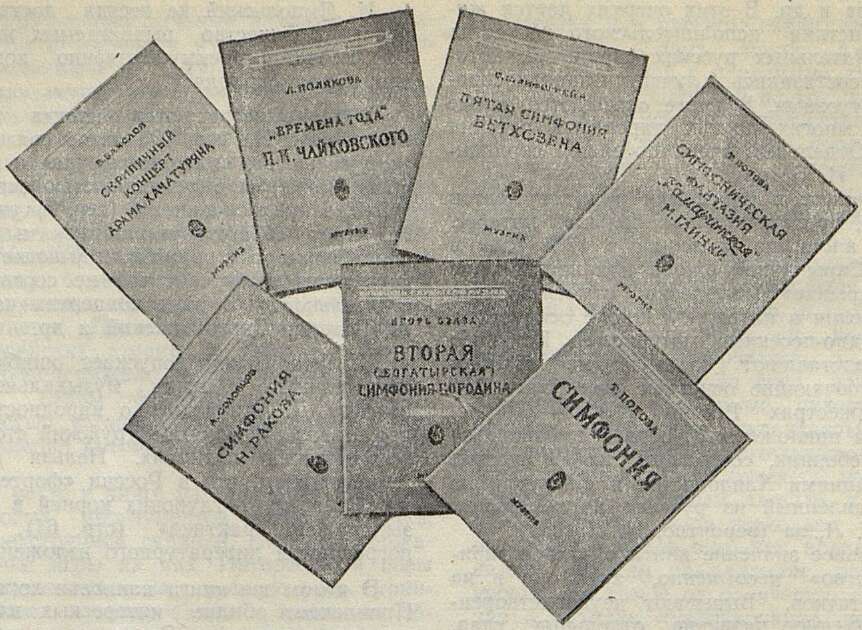

Изданием серии «Пояснения» Музгиз начал большое, полезное дело. Помочь слушателю понять лучшие произведения музыкального искусства — почетная задача наших музыковедов. За полтора года работы над этой серией книжная редакция Музгиза выпустила около тридцати брошюр. Это небольшие приятно оформленные книжечки, напечатанные на хорошей бумаге.

Цель пояснений — познакомить слушателя с исполняемыми в концертах произведениями, рассказать об их замысле, о воплощении содержания в музыкальных образах и попутно дать сведения о композиторе.

К сожалению, нет возможности в пределах небольшой статьи остановиться на всех вышедших пояснениях. Поэтому мы затронем вопросы, имеющие значение для всей серии.

Многие авторы, привлеченные Музгизом, успешно справляются со своей задачей. Удачно написаны пояснения С. Шлифштейна к Третьей и Пятой симфониям Бетховена. Автор конкретно раскрывает сущность каждой части симфоний, разбирая основные темы и их развитие. Хочется также отметить пояснения Л. Поляковой к «Временам года» Чайковского и «Картинкам с выставки» Мусоргского. В них подкупает умение просто и вместе с тем тепло рассказать о замечательных произведениях русской фортепианной литературы. Некоторые пояснения, особенно к произведениям советской музыки, представляют интерес и для музыкантов-профессионалов.

Однако при знакомстве с брошюрами возникает и ряд замечаний. Прежде всего, для Музгиза, очевидно, еще не вполне ясен вопрос, на какой уровень слушателей рассчитаны брошюры-пояснения. Нам кажется, что задача серии — помочь широким кругам слушателей, не имеющим специальной подготовки. Поэтому редакции необходимо было ориентировать авторов на ясное и доступное изложение материала, чтобы он легко воспринимался без нотных примеров. Между тем большинство брошюр пестрит ими.

В ряде брошюр серьезные возражения вызывает подмена живого изложения идейно-тематического содержания произведения узко специальным музыковедческим анализом. Таким излишним профессионализмом страдают брошюры А. Соловцова («Симфония Н. Ракова»), отчасти Т. Поповой («"Камаринская" М. Глинки») и И. Бэлзы («Вторая симфония Бородина»). Вряд ли следовало, например, в последней брошюре объяснять особенности русского переменного лада на примере строения темы Богатырской симфонии. Автор, очевидно, не учитывает, что далеко не все читатели серии знакомы с нотами, не говоря уже о ладах.

В брошюре А. Соловцова «Симфония Н. Ракова» изложение мало что раскрывает рядовому слушателю музыки1 . На стр. 9 мы читаем: «Своеобразием формы, свободной трактовкой классической сонатно-симфонической схемы обращает на себя внимание первая часть симфонии». Или, на

_________

1 Гораздо более соответствует общему направлению серии другая книжка А. Соловцова — «Фортепианный концерт Т. Николаевой».

стр. 12: «Переход от главной к побочной партии привлекает слух богатой гармонической изобретательностью, тонкостью красок» и т. д. Автор, очевидно, предполагает, что читателям хорошо знакома классическая сонатная схема, что они достаточно подготовлены, чтобы услышать интересные гармонические сопоставления и т. д.

Нам кажется также, что пояснения целесообразно было бы заканчивать небольшим обобщением изложенного материала, в частности, характеризовать значение данного произведения для нашего времени. Это сделано в книжке И. Бэлзы, где в заключение автор останавливается на значении гениальной симфонии Бородина, показывает развитие эпической линии русского симфонизма в творчестве более поздних русских, а также советских композиторов.

Недостатком серии является нечеткость в выборе тем. Так, кажется странным, что Музгиз выпустил пояснение к «Временам года» Чайковского, которые благодаря программному замыслу воспринимаются сравнительно легко, и не издал пояснений к его же фортепианному и скрипичному концертам и многим симфоническим произведениям. До сих пор нет книжек, рассказывающих о популярных среди наших слушателей фортепианных концертах Бетховена и Листа, о симфонических произведениях Скрябина, Берлиоза, Листа и других композиторов. Совершенно не выпускаются пояснения к камерной музыке — трио, квартетам и т. д.

Среди уже изданных, а также готовящихся к печати брошюр значительное место занимают книжки о произведениях советских авторов. Однако и здесь удивляет выбор тем. Вышло пояснение к редко исполняемой симфонии Ракова, но все еще нет пояснений к Пятой симфонии Шостаковича, фортепианным концертам Хачатуряна и Прокофьева. Нам кажется, что Музгизу необходимо всемерно ускорить выпуск подобных пояснений. Несомненно положительным является стремление Музгиза выпускать пояснения к произведениям, удостоенным Сталинской премии. Хотелось бы лишь пожелать, чтобы издавались они более оперативно.

В связи с тематикой серии следует отметить брошюры Т. Поповой, посвященные описанию музыкальных жанров («Увертюра», «Симфония», «Сюита»). Эти пояснения окажут большую помощь музыкальному самообразованию любителей музыки. Целесообразно выпускать и другие брошюры такого же типа, например о симфонической поэме, фантазии, кантате, оратории, инструментальном концерте и т. д. Полезно было бы ознакомить читателей серии и с особенностями симфонического оркестра, рассказать о музыкальных инструментах, показать на примерах известных симфонических произведений принципы использования их различными композиторами.

Наконец, несколько слов о литературной стороне издания.

Многие брошюры написаны хорошим литературным языком. Однако и в них встречаются досадные небрежности и недоделки. Например, в пояснении И. Бэлзы ко Второй симфонии Бородина есть такая тяжеловесная фраза: «Вслед за продолжительным нарастанием, сильной кульминацией всего оркестра и четырехтактовой перекличкой деревянных духовых инструментов, построенной на второй теме, мощно звучит эпическая тема, возвещающая о победоносном исходе битвы, повествованием о которой, несомненно, были предыдущие эпизоды этой части». Тот же автор на стр. 11 пишет: «Развитие первой темы выводит ее за пределы низкого и среднего регистров». Вызвано ли это логикой развития темы, дает ли это что-нибудь для характеристики музыкального образа, он не поясняет. Подобные «пустые» места встречаются и в других брошюрах. Неряшливо отредактированы отдельные места и в пояснениях С. Шлифштейна. Так, на стр. 12, в работе о Третьей симфонии Бетховена, мы читаем: «Героическую тему подхватывает весь оркестр, и начинается реприза — последний, завершающий акт драмы, развернувшейся в ее (?) первых двух частях».

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- В борьбе за мир, за дружбу народов 3

- Музыка и народ 11

- Мир — это творчество, это жизнь! 12

- Строить, а не разрушать! 13

- Новые скрипичные концерты 15

- О творчестве Сулхана Цинцадзе 24

- Композиторская молодежь Московской консерватории 30

- К спорам об опере 36

- Как я понимаю народность в музыке 43

- Горький и Шаляпин (Очерк второй) 48

- За песней на Дальний Север 59

- Открытое письмо А. Г. Новикову и М. И. Блантеру 70

- Песня в народе 78

- О песенной лирике 81

- «Сорочинская ярмарка» в филиале Большого театра 84

- Симфонический концерт под управлением К. Иванова 87

- Фортепианные транскрипции Листа 87

- Концерт Владимира Софроницкого 88

- Выступления Татьяны Николаевой 89

- Советская фортепианная музыка 89

- Концерт Зары Долухановой 90

- Выступление Л. Ревякиной и С. Альбирта 90

- Хроника концертной жизни 91

- У композиторов Львова 93

- В стороне от запросов слушателей 95

- Творчество композиторов гор. Николаева 97

- Гродненские частушки. — Советская оперетта в периферийных театрах. — О композиторской молодежи Ленинграда. 98

- Хроника 102

- Русское скрипичное искусство 105

- Популярные брошюры о музыке 107

- Новые сборники марийских народных песен 109

- Арии и сцены из опер А. Серова 110

- Музыка свободного Китая 111

- Фестиваль польской музыки 120

- В городах Дании и Швеции 122

- Знаменательные даты 125