Вторая часть концерта (анданте) намного сильнее первой. Мелодия основной темы, свежо и просто гармонизованная, представляет собой новый, самостоятельный музыкальный образ, интонационно родственный второй теме вступления первой части.

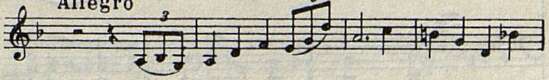

Вторая часть построена в форме рондо: лирический рефрен сопоставляется здесь с двумя яркими танцевальными эпизодами. Особенно впечатляет второй из этих эпизодов — в характере грациозной и задорной латышской народной пляски. Эта танцевальная мелодия (построенная на обыгрывании упругих квартовых ходов) гармонизована просто, но оригинально; мелодия «не совпадает» с гармонией, образуя «добавочные» сексты к тонике и доминанте сопровождения, что придает музыке красочность и динамичность:

Moderato (grazioso)

Удачен в целом финал, рисующий традиционную картину народного праздника. Плясовые ритмы господствуют в нем с начала до конца. Основная тема финала увлекает огненной темпераментностью. Автор хорошо выразил здесь веселую удаль массовой народной пляски. Интересны и другие темы финала — могучая до-минорная с характерным «приплясыванием» и лирическая си-минорная. Финал, как и средняя часть, связан с образами первой части концерта. Основная тема-рефрен финала и лирическая си-минорная тема развивают интонации второй темы вступления.

В финале дважды появляется и «грозная» тема вступления. Но здесь эта тема более оправдана — она звучит контрастом к праздничным темам финала.

Удача финала и интересные творческие находки в средней части концерта все же не искупают серьезных недостатков концепции произведения, особенно первой его части; переработка ее была бы весьма желательна.

Глубокие противоречия заключены в скрипичном концерте ленинградского композитора А. Лобковского. Автору его нельзя отказать в даровании. Он умеет создавать напевные лирические мелодии, впечатляющие музыкальные образы (такова, например, лирическая тема финала в его скрипичном концерте). Порой он находит свежие и убедительные приемы изложения, вытекающие из особенностей тематического материала. Отметим в каденции финала своеобразный дуэт солирующей скрипки и арфы, эффект «застывшего», выдержанного высокого звука солирующей скрипки в конце второй части.

И все же в концерте Лобковского мы не ощущаем творческой индивидуальности композитора. В его произведении то и дело слышатся давно знакомые, привычные интонации. Он много подражает — то классикам (особенно Чайковскому), то современным композиторам, но мало выражает, так как не умеет творчески воспринять, осмыслить, по-новому развить замечательные классические традиции. Наряду с перепевами старого в концерте Лобковского встречаются порой интонации и приемы мелодического развития, заставляющие вспомнить известные эпизоды музыки Шостаковича прошлых лет — именно те эпизоды, которые были отмечены нервической взвинченностью.

Об отсутствии стилистического единства в концерте говорит хотя бы уже первая тема первой части. Мелодия эта складывается из отдельных, довольно разноречивых интонаций. Так, начальная интонация с ее триольным опеванием устоя и восходящим ходом натуральной септимы минорного лада характерна как будто для восточной музыки. Но дальнейшее развитие мелодии, изобилующей острыми изломами, связывается с манерой письма Шостаковича 30-х–40-х годов:

Легко обнаруживает себя бедность музыкального языка композитора, использующего в концерте сравнительно небольшой круг интонаций. При этом в музыке концерта нередко возникают чисто случайные интонационные связи — результат постоянного употребления нескольких излюбленных автором оборотов, никак не связанных с основными темами произведения.

В построении отдельных частей концерта сказывается клочковатость формы. Помимо основных тем и их развития, то и дело возникают новые, дополнительные темы, отягощающие изложение музыкальных мыслей. Автор злоупотребляет звучанием фортиссимо, мешая тем самым выразительному выявлению кульминаций. Очень растянут финал.

Композитор не владеет мастерством тематического развития. Избегая точных повторений той или иной темы, он варьирует каждое новое ее проведение. Но вариантность в большинстве случаев оказывается искусственной, деланной. Заботясь о видоизменении темы, ее гармонизации (вплоть до использования неуклюжих, неестественных оборотов), автор забывает о необходимости естественного развития музыкального образа.

Но самая уязвимая сторона его музыки — отсутствие большого жизненного содержания. В концерте Лобковского преобладает хмурая, пасмурная лирика. Такова, например, вторая тема первой части, определяющая колорит всей части:

Прим. 1

Еще сумрачнее вторая часть концерта — она воспринимается, как «надгробная эпитафия».

Что же противопоставлено этой пассивной, скорбной лирике? Увы, ничего, что могло бы изменить общий меланхолический тонус произведения. Действенное, активное начало в концерте, по сути дела, не представлено. Оно отсутствует и в нервно взвинченной главной теме первой части, и в финале. Легковесна, суетлива, пустовата основная тема финала. Она неспособна передать веселое праздничное оживление.

Упоминавшаяся выше вторая, лирическая тема финала отличается большой непосредственностью, искренностью чувства, но и в ней нет настоящей бодрости, жизнерадостности. Беспрестанные «странствования» этой темы по различным тональностям словно отображают мытарства, некое «хождение по мукам». Не спасает дела и финальное маршевое преображение основной темы первой части: торжества, праздничности, мужественности здесь не ощущаешь. Мгновенное мажорное просветление еще больше оттеняет мрачность, даже трагичность последующей музыки, которая оказалась бы вполне подходящей для изображения какого-нибудь «шествия на казнь».

Скрипичный концерт молдавского композитора Д. Гершфельда написан на основе национального народно-песенного материала.

Песенное искусство народа — неисчерпаемая сокровищница, обогащающая творчество композиторов. Однако следует помнить, что использование замечательных богатств народной музыки требует от композитора глубокого знания жизни, чуткого, бережного отношения к родному фольклору, настоящего мастерства. В этом смысле много прекрасных образцов дали нам русские композиторы-классики. Известно, как тщательно они подбирали народные мелодии для своих сочинений, как стремились сочетать контрастность этих тем с их интонационной общностью, родством. Так, в той или иной степени родственны между собой песенные темы любой из трех увертюр Глинки. Мы знаем также, как хорошо умели классики распределять подобранные народные мелодии по частям произведения, как интересно решали они сложную проблему развития народно-песенных тем. Ис-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- В борьбе за мир, за дружбу народов 3

- Музыка и народ 11

- Мир — это творчество, это жизнь! 12

- Строить, а не разрушать! 13

- Новые скрипичные концерты 15

- О творчестве Сулхана Цинцадзе 24

- Композиторская молодежь Московской консерватории 30

- К спорам об опере 36

- Как я понимаю народность в музыке 43

- Горький и Шаляпин (Очерк второй) 48

- За песней на Дальний Север 59

- Открытое письмо А. Г. Новикову и М. И. Блантеру 70

- Песня в народе 78

- О песенной лирике 81

- «Сорочинская ярмарка» в филиале Большого театра 84

- Симфонический концерт под управлением К. Иванова 87

- Фортепианные транскрипции Листа 87

- Концерт Владимира Софроницкого 88

- Выступления Татьяны Николаевой 89

- Советская фортепианная музыка 89

- Концерт Зары Долухановой 90

- Выступление Л. Ревякиной и С. Альбирта 90

- Хроника концертной жизни 91

- У композиторов Львова 93

- В стороне от запросов слушателей 95

- Творчество композиторов гор. Николаева 97

- Гродненские частушки. — Советская оперетта в периферийных театрах. — О композиторской молодежи Ленинграда. 98

- Хроника 102

- Русское скрипичное искусство 105

- Популярные брошюры о музыке 107

- Новые сборники марийских народных песен 109

- Арии и сцены из опер А. Серова 110

- Музыка свободного Китая 111

- Фестиваль польской музыки 120

- В городах Дании и Швеции 122

- Знаменательные даты 125