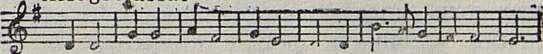

духовые инструменты (зурна, дудук). Сачидао — народная спортивная борьба, сопровождаемая инструментальными наигрышами. Небольшая пьеса, рисующая картинку этой борьбы, полна динамики и остроумно примененной изобразительности движений. Она увлекает своей энергией, радостным напором молодых сил:

В основу четвертой пьесы цикла — «Колыбельной» — положена грузинская народная колыбельная «Иав-нана» («Спи, фиалка»). Колыбельная эта является одной из популярнейших грузинских песен:

Она обрабатывалась и использовалась рядом композиторов1. Но Цинцадзе сумел и здесь избежать пассивного повторения старых образцов. В сравнении с прежними обработками отчетливо выявляются реалистичность и глубина созданного им образа, раскрывается вся внутренняя красота внешне скромной народной песни.

Пьеса отличается необыкновенной тонкостью, простотой и доступностью. В ее структуре принципы варьированной кyплетности свободно сочетаются с трехчастностью и рондообразностью. На протяжении всей пьесы несколько раз меняется фактура при почти неизменной мелодии. Устойчивый квинтовый органный пункт (изменяющийся только в каденционных оборотах, а в середине перенесенный в параллельный мажор) создает прочную ладовую основу для внесения в ткань пьесы тонких, выразительных гармоний.

Если к этому добавить еще многообразное использование специфических возможностей виолончели (мелодическая кантилена, флажолеты, ведение мелодии двойными нотами и т. д.) и весьма органичное сочетание виолончели и фортепиано, то станет очевидным, что композитор создал здесь богато разработанную музыкальную форму, каждый элемент которой направлен к раскрытию глубоко поэтичного содержания народной песни.

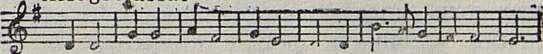

Если «Колыбельная» — образ задумчивый, проникновенно лирический, то пятая, заключительная пьеса цикла — «Плясовая» — сверкает искрометным весельем. Она рисует праздничную сценку из народной жизни. Народный танцевальный напев «Эрио» многообразно варьируется в этой пьесе, появляясь всякий раз в новых фактурно-гармонических «нарядах». Музыка течет стремительным и радостным потоком:

Allegro assai

Из крупных произведений Сулхана Цинцадзе большой интерес представляет 3-й струнный квартет (1951 год), в котором ярко отражена творческая индивидуальность молодого художника.

Первая часть квартета — Allegro — выдержана в светлых, жизнерадостных тонах. Она полна динамики, хотя и не содержит в себе какого-либо существенного конфликта. Темы этой части не столько контрастируют, сколько дополняют друг друга. По цельности и органичности развития эта часть — одна из наиболее типичных в творчестве Цинцадзе.

Вторая часть — скерцо — является как бы продолжением и развитием образов первой части. Она проникнута легким, стремительным движением, наиболее сконцентрированным в первой теме. В середине первого раздела скерцо обращает на себя внимание подражание грузинским народным инструментам, в трио — искусное применение имитационных перекличек, в изложении темы.

Третья часть — Andante — скорбный образ, исполненный глубокого чувства. В коде, основанной на главной теме, композитор достигает подлинно трагического пафоса.

_________

1 Впервые эта песня была записана М. Ипполитовым-Ивановым (опубликована в его обработке в журнале «Артист» № 45 за 1895 год). Ипполитов-Иванов сообщил эту мелодию Чайковскому, который использовал ее в арабском танце из балета «Щелкунчик». Самим Ипполитовым-Ивановым эта песня использована в сюите «Иверия».

В первом варианте третья часть квартета содержала в себе внутренний контраст: ее середина была построена на новой теме танцевального характера. Этим не только достигалось разнообразие тематического материала, но и резче подчеркивалось основное содержание всей части. Композитор словно стремился уйти, освободиться от охвативших его скорбных настроений, но они прорывались вновь, достигая в репризе еще большей силы. Следует сказать, что введение контрастного материала третьей части и возвращение к репризе были сделаны в первом варианте этого квартета весьма умело, с присущей Цинцадзе рельефностью в развитии формы, а напоминание в миноре темы среднего раздела перед репризой подчеркивало драматургическую концепцию целого.

Однако под влиянием некоторых критических указаний на «растянутость» третьей части квартета и «пестроту» ее тематического материала композитор вовсе выбросил середину и, думается, повредил этим своему произведению. В стремлении улучшить форму квартета он пошел по линии наименьшего сопротивления и пожертвовал идейным замыслом. Третья часть стала короче и однороднее, но снизились убедительность и сила ее воздействия, нарушилась драматургическая концепция всего цикла. Можно было улучшить тематический материал середины и сократить размеры целого, не отказываясь от удачно найденного динамического контраста.

Квартет завершается стремительным, жизнерадостным финалом. Впечатлениями радостной, бьющей ключом народной жизни порождена первая тема финала, основанная на мелодии народного танца «лекури». Вторая тема — обаятельный лирический образ, пленяющий тонкостью и одухотворенностью эмоций. Развитие музыки финала завершается радостным ликованием, венчающим весь цикл.

В творчестве Цинцадзе не все одинаково удачно. Безусловно ниже его возможностей написан фортепианный концерт, тематический материал которого недостаточно ярок и оригинален, а в технике ощущаются некоторая нарочитость и однообразие, Вокальные произведения удаются Цинцадзе пока менее, чем произведения инструментальные. Его романсы и песни (среди которых есть удачные образцы, вроде романса «У фонтана» или «Песни о Родине») не могут все же в целом идти в сравнение с инструментальными пьесами, а единственная его кантата уступает крупным инструментальным формам. Думается, что дело здесь не столько в свойствах таланта молодого автора, сколько в несколько одностороннем его развитии. Будучи сам профессиональным инструменталистом-исполнителем, отлично владея виолончелью и обладая навыками игры в струнном квартете, Цинцадзе, естественно, и на композиторском поприще достиг успехов прежде всего в области камерной инструментальной музыки. Но при этом он меньше внимания уделял до сих пор творческой работе в области вокальной музыки, а также в области музыкально-сценических жанров, особенно важных в наше время.

Следует пожелать Цинцадзе дальнейшего углубления и совершенствования его мастерства. Композитор еще не овладел в своем творчестве всеми богатейшими ресурсами музыкальной выразительности. В его музыке иногда ощущается некоторое однообразие приемов, замыкание в пределах излюбленных и испытанных средств. Можно указать, например, на слишком часто встречающийся у него прием октавной имитационной передачи какой-либо ритмической фигуры от инструмента к инструменту через весь диапазон квартета. На протяжении одного только 2-го квартета этот прием встречается около двадцати раз. А когда его снова слышишь в изобилии в 3-м квартете, возникает ощущение некоторой назойливости.

Хотя развитие формы у Цинцадзе в большинстве случаев отличается органичностью и цельностью, осуществляется оно несколько однотипными средствами. Прием вступления новой темы после глубокой и хорошо подготовленной цезуры является в произведениях Цинцадзе не только преобладающим, но едва ли не единственным. Многие другие средства динамического развития (сопоставление тематического материала, «вторжение» новой темы, вступление ее на кульминации и др.) остаются в его творчестве неиспользованными.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- В борьбе за мир, за дружбу народов 3

- Музыка и народ 11

- Мир — это творчество, это жизнь! 12

- Строить, а не разрушать! 13

- Новые скрипичные концерты 15

- О творчестве Сулхана Цинцадзе 24

- Композиторская молодежь Московской консерватории 30

- К спорам об опере 36

- Как я понимаю народность в музыке 43

- Горький и Шаляпин (Очерк второй) 48

- За песней на Дальний Север 59

- Открытое письмо А. Г. Новикову и М. И. Блантеру 70

- Песня в народе 78

- О песенной лирике 81

- «Сорочинская ярмарка» в филиале Большого театра 84

- Симфонический концерт под управлением К. Иванова 87

- Фортепианные транскрипции Листа 87

- Концерт Владимира Софроницкого 88

- Выступления Татьяны Николаевой 89

- Советская фортепианная музыка 89

- Концерт Зары Долухановой 90

- Выступление Л. Ревякиной и С. Альбирта 90

- Хроника концертной жизни 91

- У композиторов Львова 93

- В стороне от запросов слушателей 95

- Творчество композиторов гор. Николаева 97

- Гродненские частушки. — Советская оперетта в периферийных театрах. — О композиторской молодежи Ленинграда. 98

- Хроника 102

- Русское скрипичное искусство 105

- Популярные брошюры о музыке 107

- Новые сборники марийских народных песен 109

- Арии и сцены из опер А. Серова 110

- Музыка свободного Китая 111

- Фестиваль польской музыки 120

- В городах Дании и Швеции 122

- Знаменательные даты 125