ное путешествие? И вот в местном небольшом Доме культуры мы встречаемся с хором русской песни под руководством Александры Николаевны Сергеевой. Сергеева — директор Мезенского маслозавода, выпускающего продукцию высокого качества. Энергичная производственная работа не мешает ей с увлечением заниматься и художественной самодеятельностью. Сергеева выросла в песенной семье, усвоив от матери множество напевов. Хор организован давно и славится но всему району. В его составе более двадцати человек — колхозниц, рабочих, служащих. В 1944 году он занял первое место на олимпиаде в Архангельске.

Вот как рассказывает об этом Александра Николаевна: «Всю дорогу пешком за возами шли, на санях был груз [Сергеева не упустила случая совместить поездку на олимпиаду с доставкой продукции маслозавода]. На каждой станции поем, пляшем. От станции до станции 40–50 километров... Пришли на олимпиаду. Там выступали в филармонии. Потом подходит женщина, говорит: вам первое место причитается. Вот стали заявки поступать на наш хор. Дали пять концертов в госпиталях. Как благодарили! «Наш дух подняли».

Роль таких самодеятельных коллективов на Крайнем Севере очень велика. Профессиональных исполнителей здесь мало. Бригады Архангельской филармонии появляются раз в год, а то и реже.

Поэтому всю работу по обслуживанию колхозов, рыболовецких артелей и лесопунктов проводят самодеятельные группы. Многие исполнители пользуются большой любовью населения далеко за пределами своего клуба. Так, слава библиотекаря Фени Малыгиной (Личутиной), обладательницы широкого лирического сопрано, докатилась до Архангельска.

Мезенский хор исполняет песни советских композиторов и множество своих народных песен. Широко и мягко поет этот замечательный хор, хотя в отношении богатства народного многоголосия он уступает некоторым хорам, с которыми мы познакомились впоследствии. Мезенский хор сразу ввел нас в своеобразную стихию северного пения с его очень широким диапазоном. И мы были удивлены заявлением мезенских певиц о том, что поют они «не больно хорошо», а вот в других селениях действительно умеют петь. Тогда еще мы не знали, что скромные певцы-колхозники всегда хвалят соседей, а к себе относятся строго, критически.

Группа участниц хора Мезенского дома культуры

Фото С. Стемпневского

На протяжении нескольких дней мы слушали, отбирали и записывали множество песен, одну увлекательнее другой.

В один из вечеров пришел в клуб молодой человек. Он долго приглядывался к нашей работе. По тому, как живо он реагировал на удачи и неудачи исполнителей, можно было угадать в нем любителя и ценителя песен. С трудом удалось нам преодолеть его скромность и уговорить спеть что-либо. И когда он, выговорив себе право петь без публики, запел, мы были покорены глубокой проникновенностью его исполнения. В его высоком голосе звенели какие-то особые ноты, не укладывавшиеся в темперированный строй и навевавшие мысли о далеких дедовских временах, когда, вероятно, возникли такие песни в этих краях.

Есть северное предание о рыбаке, который усмирил своим пением разбушевавшийся Ледовитый океан. Можно поверить этой легенде. Мы записали песню

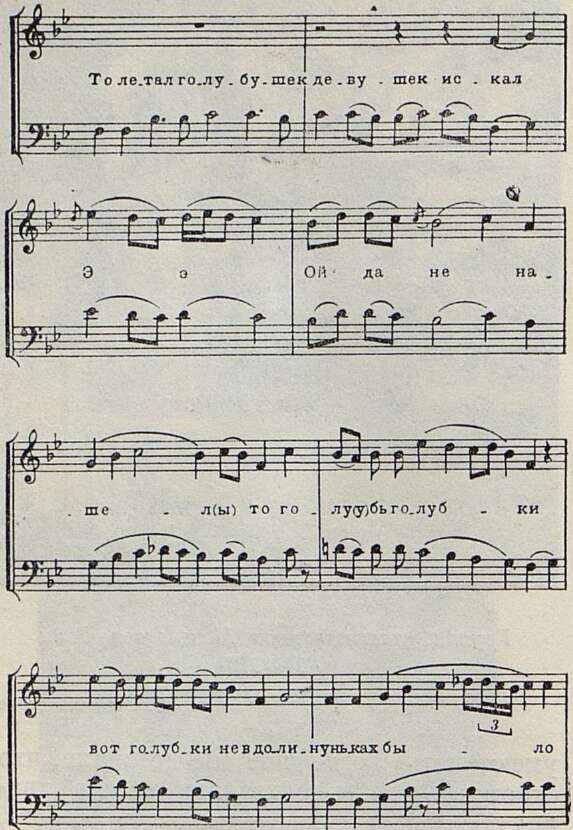

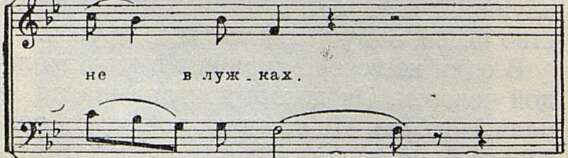

«Летал голубь по долине», которую наш новый знакомый наполнил вместе с участницей xоpa Е. Дьячковой, поющей очень сходно с ним:

Молодой человек — Олег Яковлевич Воронцов — оказался врачом, недавно окончившим медицинский институт и вернувшимся в свой родной район на работу. Можно и не упоминать о том, что вся его родня, живущая в селе Лампожня на Мезени, славится знанием песен. Тут, где ни тронь, всюду песня.

Секретарь райкома партии Степан Александрович Синицын принял деятельное участие в работе экспедиции. На следующий день мы отправились вместе с ним в поселок Каменка. По дороге Степан Александрович рассказал нам об этом крае:

— Мезенский район — самый северный район Архангельской области. До революции это был дикий край и место ссылки людей, боровшихся за дело народа. Царское правительство совершенно не обращало внимания на хозяйственное и культурное развитие района, как и всего Севера России. Сейчас более чем в восемь раз увеличилось число учащихся в школах, сотни людей учатся в вузах, сотни уже получили высшее образование... За годы Советской власти построено много клубов и домов культуры. В каждом сельсовете имеются одна-две избы-читальни. В каждом населенном пункте трудящиеся смотрят звуковые кинокартины, слушают доклады, лекции, участвуют в кружках художественной самодеятельности.

4. Рождение песни

На географической карте у самого устья реки Мезень обозначена маленьким кружком Каменка. Жительница этого поселка Таисия Антиповна Орешкина сочиняет песни, которые исполняет небольшой хор. Мы, конечно, немедленно отправляемся к ней.

Входим в просторную, уже привычную для нас по Мезени северную избу со многими маленькими окнами, высоко расположенными, чтобы было светло, но не холодно и чтобы не завалили окон зимние сугробы. В комнатах чисто и нарядно. Но у Орешкиной чувствуется какая-то особая любовь к красивым вещам. Тут и домотканные половики, и деревянная резьба, и замысловатые вышивки, и многоцветные шали. Таисия Антиповна принимает нас покойно, приветливо, нисколько не удивляясь нашему появлению. Так же просто и покойно выложила она на стол свои наброски песен, рассказов и частушек.

В детстве Орешкиной довелось видеть товарища Ворошилова во время его ссылки в Северный край. Давно возникла у нее мечта сложить песню о товарище Ворошилове. И вот она читает нам свое «Слово о Ворошилове». В этом произведении много искреннего чувства и обаяния; в нем нет той архаической стилизации, которая часто встречается у сказительниц. «Слово» близко народным сказам-песням, которые Орешкина слы-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- В борьбе за мир, за дружбу народов 3

- Музыка и народ 11

- Мир — это творчество, это жизнь! 12

- Строить, а не разрушать! 13

- Новые скрипичные концерты 15

- О творчестве Сулхана Цинцадзе 24

- Композиторская молодежь Московской консерватории 30

- К спорам об опере 36

- Как я понимаю народность в музыке 43

- Горький и Шаляпин (Очерк второй) 48

- За песней на Дальний Север 59

- Открытое письмо А. Г. Новикову и М. И. Блантеру 70

- Песня в народе 78

- О песенной лирике 81

- «Сорочинская ярмарка» в филиале Большого театра 84

- Симфонический концерт под управлением К. Иванова 87

- Фортепианные транскрипции Листа 87

- Концерт Владимира Софроницкого 88

- Выступления Татьяны Николаевой 89

- Советская фортепианная музыка 89

- Концерт Зары Долухановой 90

- Выступление Л. Ревякиной и С. Альбирта 90

- Хроника концертной жизни 91

- У композиторов Львова 93

- В стороне от запросов слушателей 95

- Творчество композиторов гор. Николаева 97

- Гродненские частушки. — Советская оперетта в периферийных театрах. — О композиторской молодежи Ленинграда. 98

- Хроника 102

- Русское скрипичное искусство 105

- Популярные брошюры о музыке 107

- Новые сборники марийских народных песен 109

- Арии и сцены из опер А. Серова 110

- Музыка свободного Китая 111

- Фестиваль польской музыки 120

- В городах Дании и Швеции 122

- Знаменательные даты 125