Венгерские впечатления

К. Молчанов

15 ноября 1951 года делегация советских композиторов в составе Т. Н. Хренникова, Ю. А. Шапорина и К. В. Молчанова выехала в Будапешт, чтобы принять участие в работе 1-го пленума Союза венгерских композиторов. Естественно, интерес наш к предстоящему пленуму был чрезвычайно велик, так как перед нами открывалась возможность подробно ознакомиться с состоянием музыкального творчества современной Венгрии.

На границе нас ждали две легковые машины, на которых нам предстояло ехать до Будапешта (триста с лишним километров). Мы едем по обсаженной с обеих сторон деревьями дороге, проезжаем поля, деревни, большие и маленькие города — всюду видны плоды большого созидательного труда освобожденного народа. Мелькают новые дома, здания машинно-тракторных станций, дымят трубы вновь построенных заводов и фабрик...

Ю. А. Шапорин опасливо косится на спидометр, стрелка которого то и дело приближается к цифре 110... Но мы должны спешить, нас ждут в Будапеште: в семь часов вечера — торжественное открытие пленума. Впрочем, как это часто бывает, когда люди торопятся, на половине пути в моторе что-то портится. Мы останавливаемся один раз, второй раз и... приезжаем в Будапешт часа на два позже намеченного срока. Венгерские товарищи встречают нас тепло, дружески и радостно.

Не задерживаясь, мы едем в оперный театр, где уже начался концерт. Исполняются произведения Золтана Кодаи, Пала Кадоша, Ференца Сабо и молодого композитора Лайоша Ваш. Сцена украшена портретами В. И. Ленина, И. В. Сталина и вождя венгерского народа Матиаса Ракоши. Зал переполнен. Настроение у всех приподнятое, праздничное. Концерт проходит с большим успехом.

После концерта в отеле на острове Маргит, где мы остановились, состоялась дружеская встреча, на которой присутствовали наши гостеприимные хозяева — венгерские композиторы и члены иностранных делегаций, приглашенных на пленум. Через пять минут мы уже все знакомы — и как будто давно знакомы! Я беседую с представителем Чехословакии, композитором Мирославом Барвиком. Шапорин, собрав весь свой запас английских слов, разговаривает с прогрессивным английским музыкальным деятелем, композитором и дирижером Аланом Бушем. Хренников и Сабо, сидя рядом, вспоминают о Москве, об общих знакомых. Обстановка исключительно дружеская, теплая и уютная. Мы засиживаемся до трех часов ночи. Наутро — за работу.

Следует отметить, что, несмотря на отсутствие у руководителей Союза венгерских композиторов опыта в проведении больших массовых мероприятий, организация пленума заслуживала самой высокой оценки. И действительно, «поднять» в течение одной недели исполнение более ста новых произведений крупной и малой формы с привлечением огромного количества солистов, симфонических и хоровых коллективов, организовать обсуждение прослушанного и дискуссии по двум теоретическим вопросам — об интонации и о программности — нелегкая задача для молодого союза композиторов! Руководители Союза венгерских композиторов справились с этой задачей блестяще.

На всех без исключения концертах, где бы они ни проходили — в оперном театре или в Академии, зал был переполнен. Это означает, что интерес широких кругов народа к современной венгерской музыке чрезвычайно велик.

Прошедший пленум вновь показал, какое огромное историческое значение имело Постановление ЦК ВКП(б) от 10 февраля 1948 года для развития музыкального искусства стран народной демократии, в частности Венгрии. За последние четыре года реалистическое направление в творчестве венгерских композиторов начинает занимать все большее и большее место. И если пока еще нельзя сказать, что реалистическое направление в новой венгерской музыке стало господствующим, то во всяком случае нет никакого сомнения в том, что для его полной, окончательной победы есть все данные. Порукой тому — деятельность ряда талантливейших композиторов, творчество которых тесно связано с народной основой, с классическими традициями. Эти композиторы определяют сейчас пути развития музыкального искусства Венгрии.

Говоря об успехах венгерской музыки, в первую очередь следует остановиться на творчестве старейшего венгерского композитора Золтана Кодаи. Мне впервые удалось познакомиться с произведениями Кодаи в Москве в 1947 году, когда этот выдающийся музыкант приехал на гастроли в Советский Союз. Авторские концерты Кодаи, в которых он выступал как композитор и дирижер, прошли в Москве с большим успехом. Яркая, талантливая музыка, тесно связанная с народно-песенным творчеством, высокий профессионализм и мастерство композитора завоевали признание советских слушателей.

Произведения Кодаи, исполнявшиеся на пленуме, — «Кадар Ката», «Каллан Кетеш» и обра-

Группа участников 1-го пленума Союза венгерских композиторов

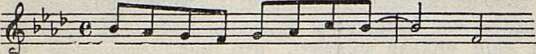

ботки народных песен для оркестра — показали, что композитор, несмотря на свои семьдесят лет, сохранил ясность и свежесть мысли, подкупающую искренность и темперамент молодости. «Кадар Ката» — своеобразный монолог для меццо-сопрано с оркестром небольшого состава (квинтет струнных, флейта, гобой, кларнет, рояль, челеста), написанный на текст народной баллады. Через все произведение проходит основная тема:

Пример 1.

Adagio

Следует отметить прозрачный гармонический язык, простоту и мастерство инструментовки, выразительность вокальной линии произведения.

«Каллан Кетеш» — сочинение для симфонического оркестра, основанное на венгерской народной песне. В этом произведении Кодаи еще раз продемонстрировал свое глубоко творческое отношение к фольклорному материалу: сохранив всю чистоту и ясность подлинника, композитор привнес в него ярко индивидуальное начало. Музыка «Каллан Кетеш» подкупает своей теплотой, выразительностью и мелодичностью.

Великолепное знание венгерского народного мелоса оплодотворило творчество композитора живительными соками, дало ему возможность просто и убедительно говорить с народом на доходчивом и понятном языке.

Помимо интенсивной творческой деятельности, Кодаи ведет большую научную работу, связанную главным образом с изучением венгерской народной песни. Им подготовлены для издания десять песенных сборников — это поистине грандиозный труд!

Ференц Сабо, творчество которого было представлено на пленуме довольно широко (крупные симфонические произведения, сюита для фортепиано, массовые песни), доставил нам истинную радость своей симфонической сюитой «Лудаш Мати» из музыки к одноименному кинофильму. Сюита эта, состоящая из семи частей, отличается яркостью тематического материала, глубокой связью с народно-песенными интонациями (особенно в шестой части — «Вербункош»), законченностью формы, красочной и богатой оркестровкой. Это произведение большого таланта, огромного темперамента и высокого профессионального мастерства пользовалось заслуженным успехом у слушателей. Такие сочинения хорошо служат утверждению принципов реалистического искусства. Хочется надеяться, что Сабо — композитор, много и плодотворно работающий в различных жанрах, сочетающий свою творческую деятельность с большой общественной работой в Союзе венгерских композиторов, не раз еще порадует нас новыми талантливыми произведениями.

Большой успех выпал на долю композитора Эндре Серванского. Его «Армейская кантата», великолепно исполненная ансамблем песни Венгерской Народной армии (руководитель Золтан Вашархей) — одно из интереснейших произведений, показанных на пленуме. Простота и ясность языка, мелодичность, особенно ярко проявившаяся в проникновенно лирической третьей части, лаконичность формы, уверенное владение хоровым и оркестровым письмом — все это свидетельствует о незаурядном даровании композитора. К сожалению, второе произведение Серванского, исполненное на пленуме, — «Серенада» для оркестра — значительно уступает «Армейской кантате». Расплывчатость и неопределенность музы-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 5

- К новым успехам музыкального искусства 7

- О состоянии и задачах советского оперного творчества 10

- Советская музыка в 1951 году 23

- 5-й пленум Правления Союза советских композиторов 40

- Еще о музыкальном языке 42

- О работе Союза композиторов Узбекистана 45

- Успехи узбекского симфонизма 49

- Музыканты солнечного Узбекистана 53

- Обсуждение итогов узбекской декады 57

- Растет народное песнетворчество (Из путевых заметок фольклорной экспедиции) 59

- В республиках Закавказья 62

- Расцвет народного искусства (К итогам Всесоюзного смотра художественной самодеятельности рабочих и служащих) 69

- «Русалка» и «Сорочинская ярмарка» в исполнении ленинградской самодеятельности 74

- У строителей Главного Туркменского канала 79

- Мы в большом долгу 80

- Впервые в Каховке 81

- Вольфганг Амедей Моцарт 82

- По страницам болгарского журнала «Музика» 88

- Венгерские впечатления 93

- Неделя румынской музыки в Бухаресте 96

- Нотография и библиография 98

- Хроника 111

- По следам наших выступлений 113

- В несколько строк 114

- Знаменательные даты 115