Хор повествует о памятном дне «кровавого воскресенья», когда

Пала вера рабская в батюшку-царя

И зажглась «ад Родиной новая заря.

В музыкальной ткани хора сплелись броские интонации русской революционной песни с преображенными и развитыми формами русской былинности, скорбных народных причитаний.

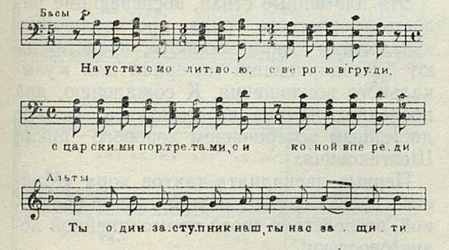

Можно сказать, что такого ясного, открытого реализма, идущего от лучших традиций русской песенной культуры и музыки русских классиков, Шостакович еще не достигал ни в одном своем произведении. Вот какими скупыми, но глубоко выразительными былинными средствами рисует он шествие измученною народа к царю:

Примером яркого реализма, основанного на развитой и преображенной русской былинности, может служить и такое место в хоре:

Сдержанное былинно-повествовательное развитие внезапно прерывается мощными трагическими восклицаниями хора на словах: «Затряслась от грохота вся земля вокруг». Этот внезапный контраст позволяет композитору развернуть великолепную полифонически напряженную динамику, выражающую нарастание народного гнева. Прорезывающие музыкальную ткань лейтмотивные выкрики «Обнажите головы!» еще более усиливают эмоциональное воздействие этой части хора: музыка создает выразительную, почти зримую картинность, верно и сильно раскрывая переживания народа, самоотверженно борющегося за свободу и справедливость. Все в этом хоре гармонично. Искреннее вдохновение композитора привело его к глубоко впечатляющему обобщению в конце поэмы, где воспета священная месть врагам:

Где гроза свинцовая пролилась дождем,

Там, где кровь народная пролилась ручьем,

Там из каждой капельки крови и свинца

Мать-земля кормилица родила бойца.

Здесь утверждающее, широкое заключительное stretto хора снова подводит к плакатному призыву «Обнажите головы!», звучащему теперь с колоссальным подъемом и оптимизмом, как сверкающий бросок в будущее.

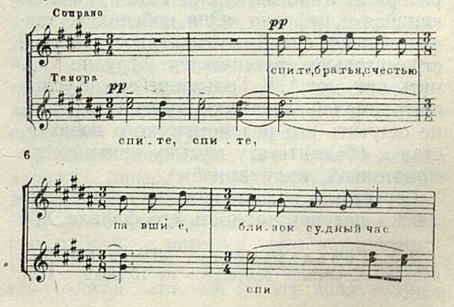

Седьмой хор — «Смолкли залпы запоздалые» (слова Е. Тарасова) звучит, как реквием погибшим борцам за свободу. Распевная речитация солирующих альтов на нижних регистрах создает у слушателей впечатление мужественной и сдержанной скорби. Шостакович замечательно использовал в этом хоре приемы проникновенных русских колыбельных песен. Очень выразительно звучит речитатив сопрано на фоне тихих, словно качающихся интонаций теноровой группы. Этот эпизод говорит о том, что в области реалистического вокального речитатива композитором достигнуты действительно огромные успехи:

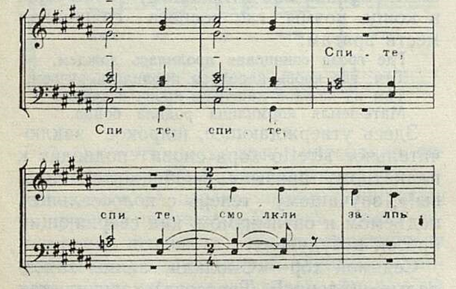

Хорошо развивается хор и дальше. Колыбельные попевки передаются сопрано и тенорам, а в нижних регистрах альтов и басов звучит в октаву суровый речитатив на одной ноте: «Спите, братья, с честью павшие». Это отличный хоровой прием. Композитор находит светлые лирические музыкальные краски для слов:

Ночью снова баррикадами

Город обовьем,

Утром свежими отрядами

Снова в бой пойдем.

Его музыка здесь пленяет какой-то особенной внутренней чистотой. Через восхитительную внезапную модуляцию:

композитор приходит к репризе, которую завершает светлым, но все же чрезмерно умиротворенным концом.

Исключительную творческую смелость проявил Шостакович в восьмом хоре цикла — «Они победили» (слова А. Гмырёва). Непрерывно развивающийся гневный ораторский речитатив, клеймящий кровавых царских палачей — ненавистных врагов революции, буквально захватывает слушателя. Трудную и сложную тему Шостакович разрешил психологически точными интонациями, ни разу не впав в фальшь, ни разу не перейдя от эмоциональности к риторике. Каждый куплет текста, начинающийся с рефрена «Они победили», звучит с новой силой, музыкальное действие стремительно развивается. Трудно понять, как мог А. Б. Гольденвейзер не услышать смелой динамики этого сочинения, не ощутить его реалистического новаторства и объявить эту музыку «ритмически монотонной, надуманной» 1.

Серьезным недостатком этого хора является недоработан ность его финала. Хор как бы обрывается. Все ресурсы верхних регистров голосов уже использованы, и никакое торможение ритма не может сделать финал впечатляющим — наоборот, это торможение только снижает размах динамики. Нарастающий ритм хора следовало бы довести до логической кульминации, а утвердительные фразы перенести в низкие регистры; так при помощи естественного контраста мог бы быть создан более убедительный финал.

Торжественное праздничное настроение господствует в девятом и десятом хорах — «Майской песни» на слова А. Коца и финальном хоре на слова В. Тана-Богораза (перевод из Уолта Уитмена). Второй из этих текстов особенно примечателен среди лучших образцов революционной поэзии прошлого. Известно, что вдохновенные строки этого стихотворения цитировал в свое время товарищ И. В. Сталин в одном из писем к Демьяну Бедному:

Мы живы: кипит наша алая кровь

Огнем неистраченных сил.

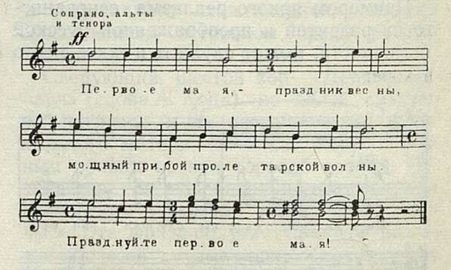

Эти пламенные стихи, воспевающие радость творческого труда, прославляющие «владычицу мира — борьбу», представляют благодарнейший материал для музыкального воплощения. К сожалению, два последних номера не оказались вполне достойным завершением хорового цикла Шостаковича. Первые двенадцать тактов хора «Майская песнь» служат внушительной заставкой, воздействуя своей прямолинейной лозунговостью:

Однако далее этот образ не получает какого-либо интересного развития. Композитор создает лишь внешнюю видимость движения (несколько напоминающего приемы хора «На улицу!»). Отсутствие мелодического начала скоро дает себя знать; напряженные модуляционные отклонения и надрывное фортиссимо

_________

1 А. Гольденвейзер. «Песни борьбы и побед». «Советское искусство» от 10 ноября 1951 года.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- Композитор и музыковед 3

- Декада узбекской литературы и искусства 8

- Цикл хоров Дмитрия Шостаковича 10

- Мысли оперного дирижера 17

- Достижения и трудности украинской музыки 24

- Выкорчевать до конца остатки буржуазного национализма 32

- Против чуждых влияний в курсе истории музыки народов СССР 41

- Заметки хоровика 44

- Песни Сибири 48

- О марийском народном песнетворчестве 52

- Лист в исполнении русских пианистов 55

- Идейно-художественное воспитание советского концертного певца 65

- Искусство, вдохновленное борьбой 67

- Праздник народного искусства 70

- Обсуждение творчества карело-финских композиторов 75

- Собиратель русских народных песен Н. А. Львов (К 200-летию со дня рождения) 77

- Выдающийся польский композитор (К 75-летию со дня рождения Мечислава Карловича) 82

- Поездка в Албанию 87

- По страницам польского журнала «Muzyka» 91

- «За мир и за счастье народов» (Кантата Сальвадора Бакариссе) 96

- Хроника 97

- В несколько строк 101

- Книжные новинки 103

- Знаменательные даты 104

- Указатель к журналу «Советская музыка» за 1951 год 107