Однако в последующих тактах сердечность музыки, ее романтичность, ее естественный мелодический ток уступают место скупой декламации, официальной аккордово-гармонической фактуре:

Быстро наступающая реприза, приводящая к новой тональной окраске (D-dur), вносит вновь романтически одухотворенное начало, но и эта мысль остается брошенной и неразвитой; хор заканчивается вялой, малоубедительной кодой.

Таким образом, первый хор цикла не может претендовать на наименование поэмы; вследствие серьезных изъянов формы и неразвитости отличной начальной темы хор оставляет впечатление известной незавершенности.

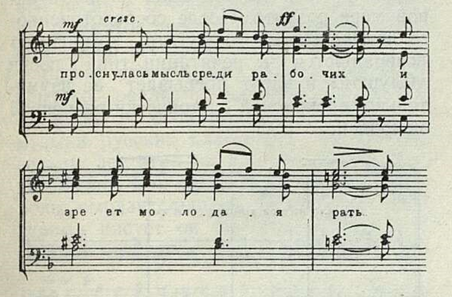

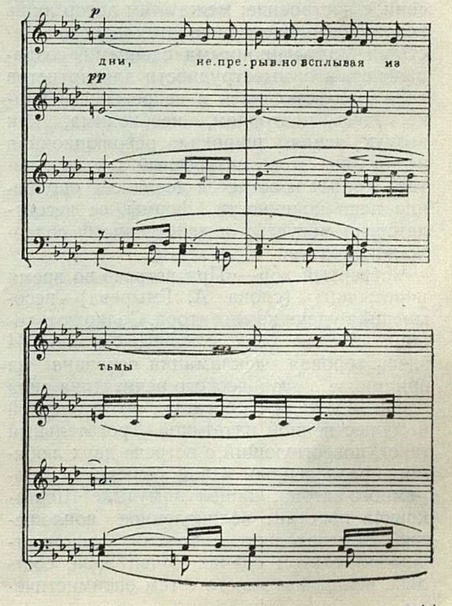

Музыка второго хора — «Один из многих» (слова Е. Тарасова), видимо, навеяна интонационным материалом известной русской революционной песни «Слушай», основанной на характерных триольно-речитативных оборотах. Подобная же речитация появляется и в последующих номерах цикла: этот характерный прием, встречающийся и в других революционных песнях («Узник», «По пыльной дороге», «Казнь»), привлек внимание композитора значительно больше, чем область широкой распевности. Начало и конец второго хора, повествующего о горькой судьбе юного революционера, замученного в тюремном застенке, очень выразительны, декламационно проникновенны и превосходны по своему хоровому звучанию. Особенно впечатляет мелодический речитатив на фоне выдержанных нот альтов:

В среднем эпизоде хора, в целом захватывающем мощным и гневным нарастанием звучности, есть и тусклые, невыразительные моменты, в которых автор попадает в плен чисто инструментального мышления; так, например, фактура, подобная приведенному ниже образцу, скорее была бы пригодна для струнного квартета, нежели для хора a cappella:

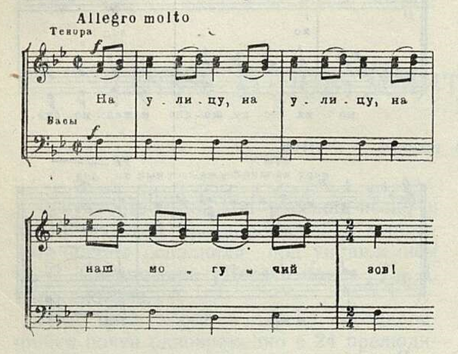

Третий хор — «На улицу!» (анонимное стихотворение из большевистской печати) задуман композитором интересно. Он основан на призывных плакатных интонациях, на настойчивом ритме токкаты:

Однако эти плакатные интонации являются лишь изолированными фразамипопевками, не переходящими в широкую ликующую песенность. Было бы более естественно перевести эти повторяющиеся фразы-выкрики на второй план, использовать их в качестве звукового фона и на нем развернуть мелодически широкое, песенное построение; между тем автор лишь усложняет чередование этих полевок частыми модуляционными сдвигами, создавая невыносимые трудности для артистов хора, задыхающихся в непрерывном крике. Здесь, повторяем, необходима, как воздух, ясная, широкая революционная песня — без этого интересный замысел автора чахнет и остается досадное ощущение неполноценности формы, ее несоответствия могучему и действенному содержанию текста.

Четвертый хор — «При встрече во время пересылки» (слова А. Гмырёва) — несомненная удача композитора. Солируют тенора на фоне хора, поющего без слов. И здесь хоровая декламация основана на принципах мелодического речитатива типа песни «Слушай», обогащая его страстной и мужественной патетикой. Трогательный текст, повествующий о встрече двух любящих, разделенных «злой решеткой» тюремного вагона, нашел в музыке Шостаковича поистине великолепное воплощение. Замечательно, с тонким художественным тактом сделан конец хора, светлый, нежный и вместе с тем оптимистически-мужественный, преисполненный веры в прекрасное будущее. Искренность и теплота светятся в каждом такте этой музыки.

После четвертого хора кажется более слабым и недостаточно контрастирующим пятый хор — «Казненным» (слова А. Гмырёва), снова воскрешающий лирико-трагические образы безвременно павших борцов-революционеров. Правда, в хоре есть одно прекрасное место, которое могло бы стать принципиальной опорой для всего цикла, если бы оно было в достаточной мере развито. После сосредоточенного четырехголосного фугато композитор возвращается к речитации типа песни «Слушай» и вдруг прерывает ее изумительно прекрасной лирически-распевной мелодией:

Однако эта многозначительная песенная фраза, говорящая о большом и понастоящему еще не раскрывшемся лирическом таланте Шостаковича, остается обособленным островком среди речитативной музыки всего цикла.

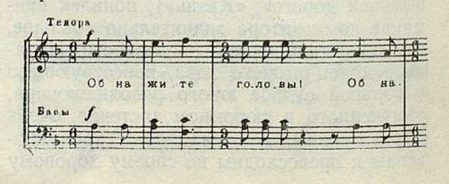

Следующий, шестой хор — «Девятое января» (слова А. Коца) по своей смысловой нагрузке и по развернутости музыкального материала может быть с полным правом назван хоровой поэмой. Начинается он взволнованно-патетическим ораторским призывом «Обнажите головы!». Эта фраза получает широкое развитие во всей музыкальной драматургии хора:

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- Композитор и музыковед 3

- Декада узбекской литературы и искусства 8

- Цикл хоров Дмитрия Шостаковича 10

- Мысли оперного дирижера 17

- Достижения и трудности украинской музыки 24

- Выкорчевать до конца остатки буржуазного национализма 32

- Против чуждых влияний в курсе истории музыки народов СССР 41

- Заметки хоровика 44

- Песни Сибири 48

- О марийском народном песнетворчестве 52

- Лист в исполнении русских пианистов 55

- Идейно-художественное воспитание советского концертного певца 65

- Искусство, вдохновленное борьбой 67

- Праздник народного искусства 70

- Обсуждение творчества карело-финских композиторов 75

- Собиратель русских народных песен Н. А. Львов (К 200-летию со дня рождения) 77

- Выдающийся польский композитор (К 75-летию со дня рождения Мечислава Карловича) 82

- Поездка в Албанию 87

- По страницам польского журнала «Muzyka» 91

- «За мир и за счастье народов» (Кантата Сальвадора Бакариссе) 96

- Хроника 97

- В несколько строк 101

- Книжные новинки 103

- Знаменательные даты 104

- Указатель к журналу «Советская музыка» за 1951 год 107