МУЗЫКАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО

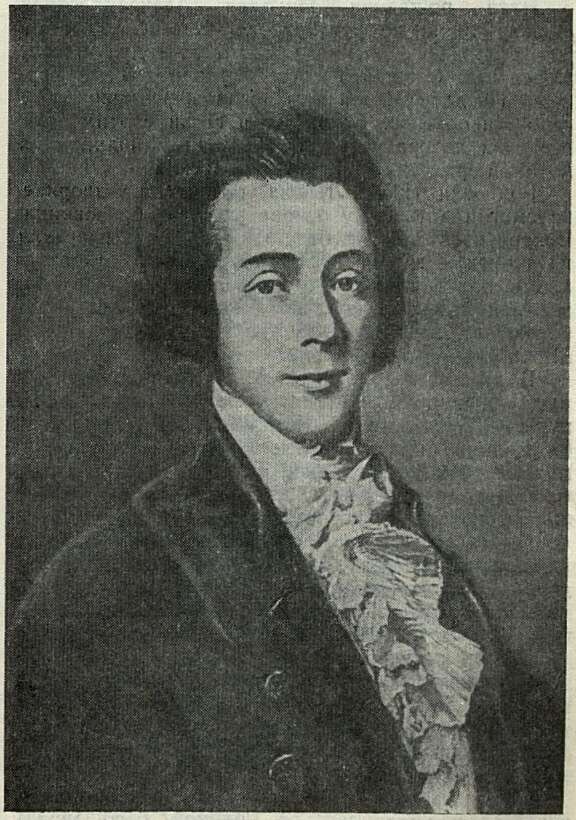

Собиратель русских народных песен Н. А. Львов

(к 200-летию со дня рождения)

Е. Канн-Новикова

Не знаю я, какое народное пение могло бы составить столь обильное и разнообразное собрание мелодических содержаний, как Российское.

Н. А. Львов

«Сей человек принадлежал к отличным и немногим людям... он был исполнен ума и знаний, любил науки и художества и отличался тонким и возвышенным вкусом, по которому никакой недостаток и никакое превосходство в художестве или словесном произведении укрыться от него не могло».

Эти строки послужили вступлением к стихотворению Г. Р. Державина «Память другу», в котором поэт отдал дань своему современнику — Николаю Александровичу Львову.

Н. А. Львов был одной из крупнейших фигур среди русских просветителей конца XVIII века. Трудно назвать какую-либо отрасль знаний, где бы не проявил себя этот «разум пылкий, изобретательный, к впечатлениям отверстый», как писал о Н. А. Львове его родственник и первый биограф Ф. П. Львов 1.

Н. А. Львов был поэтом и дипломатом, механиком и архитектором, оперным драматургом и археологом, художником-графиком и собирателем народных песен. Он переводил античных поэтов и издавал древние русские летописи (впоследствии привлекшие внимание Пушкина), писал о перспективе в изобразительном искусстве, организовал производство русского сафьяна. По проекту Львова в Могилеве была построена церковь — примечательный памятник русского зодчества. Львов сооружал модели кораблей и Возводил в Гатчине глинобитные здания. Он открыл залежи каменного угля на Валдайской возвышенности. Его перу принадлежат иллюстрации к басням Хемницера и первое описание кавказских минеральных вод.

С огромной горячностью он отдался патриотической идее — доказать миру, что русские песни «суть лучшие», что им предстоит сыграть великую роль в развитии музыкальной культуры человечества.

Н. А. Львов

_________

1 Ф. П. Львов. «Биография Николая Александровича Львова». «Москвитянин», 1855, т. II, кн. 2, № 6, стр. 179.

Кипучая деятельность Н. А. Львова протекала во времена Екатерины II и Павла I. Косное равнодушие сановных бюрократов, зависть и недоброжелательство, придворные интриги всю жизнь сопутствовали Львову. Его имя и при жизни часто оставалось в тени, а после смерти ученого, последовавшей в 1803 году, оно совсем ускользнуло из поля зрения историков. Характерно, что первый капитальный сборник русских народных песен, составленный по инициативе Н. А. Львова, долгие годы вовсе не связывался с его именем. Та же судьба постигла и либретто, написанное Н. А. Львовым для оперы Фомина «Ямщики на подставе»: авторство этого либретто было установлено лишь недавно.

Для советского музыковедения деятельность Н. А. Львова представляет живой, отнюдь не «музейный», интерес. Один из первых собирателей русской народной песни, горячий ее пропагандист и исследователь, активный участник борьбы за национально самобытное русское искусство, за народные, реалистические тенденции в русской эстетике, Н. А. Львов по праву входит в круг передовых деятелей русской культуры.

Между тем сведения о жизни и деятельности Н. А. Львова до сих пор не систематизированы и распылены по разным источникам. В связи с исполнившимся в этом году 200-летием со времени рождения Львова вопрос об изучения и критической оценке его наследия приобретает особый интерес.

* * *

Дата рождения Николая Александровича Львова точно не установлена. Известно, что он родился двести лет назад, в 1751 году, в селе Черенчицы бывшей Тверской губернии, близ Торжка. Позднее Черенчицы были переименованы в село Никольское. Вероятно, в связи с этим многие свои литературные труды ученый подписывал двойной фамилией Львов-Никольский.

Родители Н. А. Львова, обедневшие дворяне, не смогли дать сыну основательного образования. Вскоре после смерти отца юноша Львов переехал из тверской глуши в Петербург, где был зачислен в полковую школу бомбардиров. Впрочем, военная служба довольно быстро сменилась работой в горном ведомстве под начальством М. Ф. Соймонова, дальнего родственника Львова.

В доме Соймонова Н. А. Львов сблизился с выдающимися представителями русской литературы — Державиным, Капнистом, Хемницером. Последний был спутником Львова в его первом путешествии по Западной Европе. По дневникам баснописца и путевым заметкам самого Львова можно не только восстановить их маршрут, но и составить представление о тех эстетических впечатлениях, которые получали русские путешественники от посещений французской оперы, знакомства с музыкально-концертной жизнью Западной Европы и встреч с крупнейшими деятелями западного искусства.

Эти впечатления множатся при повторных поездках Н. А. Львова за границу (по обязанностям службы в Коллегии иностранных дел ему приходилось в течение ряда лет выезжать за пределы Родины).

Находясь за границей, Н. А. Львов постоянно ощущал кровную связь с Родиной. Быть может, именно на чужбине он особенно ясно осознал свое призвание быть деятельным участником борьбы за утверждение национальных, народных начал в русской культуре. О глубокой любви к Родине говорит одно из стихотворений Львова, написанное в русском народном стиле 1:

Нет утех прямых, мне казалось, там,

Где нельзя ими поделиться с кем!

Где пролить нельзя животворный дух

Счастья русского в недры русские.

С кем подержишь там богатырску речь?

С кем отважную грянешь песенку?

К началу 1780-х годов поездки за границу становятся менее частыми. Наступает пора интенсивной деятельности Львова в различных областях отечественной науки и искусства. Московские и петербургские журналы наперебой печатают его стихи. Вместе с Фонвизиным, Державиным и Херасковым Львов избирается в почетные члены учрежденной в 1783 году Российской Академии художеств и в члены Вольного экономического общества. В это же время Н. А. Львов становится во главе столичного литературно-художественного кружка, который, помимо его друзей-поэтов — Державина, Капниста, Хемницера, несколько позднее Дмитриева, включал русских художников Боровиковского, Егорова и Левицкого, а из музыкантов Дубянекого, Ф. П. Львова, Яхонтова и Фомина. Касаясь кружка Н. А. Львова, Т. Н. Ливанова в своей капитальной работе о русской музыкальной культуре XVIII века справедливо пишет: «Более любопытного перекрестка передовых литературных, музыкальных и театральных стремлений, и все это при тяготении к народному искусству, мы, пожалуй, для себя не найдем!..» 2

Современники единодушно признавали, что в кружке за Н. А. Львовым упрочилась репутация высшего арбитра по вопросам искусства. Авторитет Н. А. Львова в кругах передовой художественной интеллигенции определялся прежде всего его ярко выраженной тенденцией к народности в русском искусстве. Следует заранее оговориться: эту тягу Н. А. Львова к народности нельзя назвать революционной. Современник Радищева, Львов никогда не поднимался до уровня политических воззрений великого автора книги «Путешествие из Петербурга в Москву». И все же интерес Н. А. Львова к народности был шире и глубже, действеннее и последовательнее, чем у большинства его современников.

На протяжении всей своей художественной деятельности Н. А. Львов настойчиво проповедовал ориентацию на народные основы как главный движущий фактор в развитии передового национального искусства. В народных основах Львов видел источник самобытности русской культуры.

Любопытны поиски Львовым новых форм и размеров русского стиха. В этом будущий собиратель народных песен опирается прежде всего на законы русской народной поэзии. Он сочиняет стихи и поэмы, выдержанные в народном размере и насыщенные образами русской народной песенно-сти. Таковы «Солдатская песня»,

_________

1 «Послание Ивану Матвеевичу Муравьеву». См. 3. Артамонова. «Неизданные стихи Н. А. Львова». «Литературное наследство», 1933, № 9/10, стр. 275.

2 Т. Н. Ливанова. Русская музыкальная культура в ее связях с поэзией, литературой, театром и бытом (печатается Музгизом).

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- Композитор и музыковед 3

- Декада узбекской литературы и искусства 8

- Цикл хоров Дмитрия Шостаковича 10

- Мысли оперного дирижера 17

- Достижения и трудности украинской музыки 24

- Выкорчевать до конца остатки буржуазного национализма 32

- Против чуждых влияний в курсе истории музыки народов СССР 41

- Заметки хоровика 44

- Песни Сибири 48

- О марийском народном песнетворчестве 52

- Лист в исполнении русских пианистов 55

- Идейно-художественное воспитание советского концертного певца 65

- Искусство, вдохновленное борьбой 67

- Праздник народного искусства 70

- Обсуждение творчества карело-финских композиторов 75

- Собиратель русских народных песен Н. А. Львов (К 200-летию со дня рождения) 77

- Выдающийся польский композитор (К 75-летию со дня рождения Мечислава Карловича) 82

- Поездка в Албанию 87

- По страницам польского журнала «Muzyka» 91

- «За мир и за счастье народов» (Кантата Сальвадора Бакариссе) 96

- Хроника 97

- В несколько строк 101

- Книжные новинки 103

- Знаменательные даты 104

- Указатель к журналу «Советская музыка» за 1951 год 107