развития; плавность эта не только не нарушается моментами контрастов, «поворотов», изменений, но как раз в них особенно и ощутима.

Одному из лучших эпизодов «Медленного танца» — уже отмеченной теме трубы — суждено играть не только «местную» роль: нотки грусти и тоскливости, которые в нем слышатся, создают почву для следующей, четвертой части сюиты («Дойна»).

«Дойна», эта популярнейшая форма молдавской музыки, стала средоточием лирики в сюите Пейко. «Подходы» к лирике были в «Медленном танце» и даже в среднем эпизоде вступления, они помогали связать «Дойну» с прочими частями; и однако лишь здесь, в четвертой части, автор с наибольшей силой раскрыл глубокое лирическое чувство, выразив его в своеобразной, вполне национальной форме.

Духом народно-поэтического артистизма и каким-то степным ароматом овеяна вся четвертая часть сюиты. Художественная созерцательность пронизывает эту эмоционально искреннюю крестьянскую пастораль.

Характер импровизационности возникает с первых же звуков. Сперва создается некая общая «атмосфера действия»: долго, почти томительно нарастающие трели при содействии напряженно восходящей гаммы труб ведут к кульминации — диссонирующему аккорду, который звучит возгласом боли, острой печали. Волна медленно спадает, и тогда раздается свободная мелодия, напоминающая напев флуэра — молдавской пастушеской свирели.

«Дойна» — единственная в сюите часть, насыщенная лирико-психологически; ее основной теме естественно предшествует вступительный раздел, рисующий первое, еще не откристаллизовавшееся, но сильное изъявление чувства.

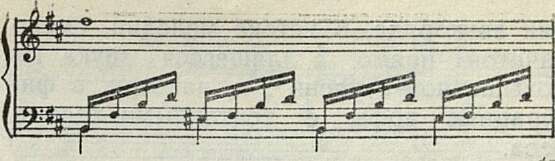

Наигрыш флейты выдержан в духе грустно-мечтательных народно-инструментальных напевов, не скованных регулярной ритмикой и цезурностью:

Он не взят «в готовом виде», а сво бодно создан композитором, ибо мелодии народных дойн — не отлившиеся в законченную, стройную форму «темы», а плоды свободно развертывающейся фантазии; они одновременно и в кругу типичных интонаций, ладовых формул, колоратур и неповторимы в своей изменчивой текучести.

Лад мелодии — тот же «доро-лидийский» минор (с повышенными IV и VI ступенями), что встречался и во второй и третьей частях. Но здесь он выражен с особенной ясностью в плавном обыгрыва-

нйи звукоряда, в истоке мелодий, смело начатой прямо с длящегося звука IV повышенной ступени1, и, наконец, в фигурациях арфы с тритонными ходами баса.

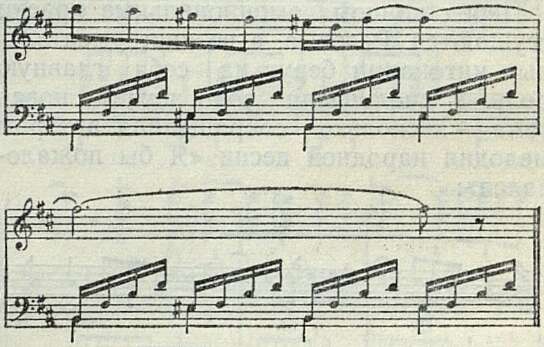

Звучность народного оркестра, аккомпанирующего флуэру, воспроизводится то в переборах арфы, то в аккордах«вздохах», словно издалека возникающих как отклик на свирельные зовы.

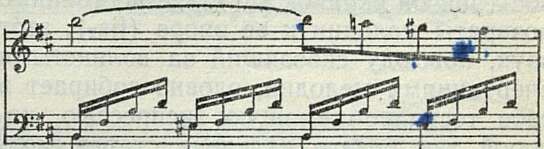

Задушевность и инструментальная колоратурность — казалось бы, далекие друг от друга качества; но они сочетаются в молдавской народной музыке, и это своеобразное соединение хорошо передано композитором, особенно там, где «выписанное ускорение» ведет от широкой певучести к бисерной орнаментике

Все выразительно в «Дойне» — и дуэт поющих свирелей (флейта с кларнетом), и их соединение со скорбно-певучими звуками, напоминающими человеческий голос (унисон скрипок sul G), и постоянные возвраты мелодии к ее опоре (fis2); этот звук; повсюду сквозящий за волнистыми очертаниями мелодии, словно собирает в себе тоскливо-щемящую экспрессию, которой так богато наделена старая молдавская музыка.

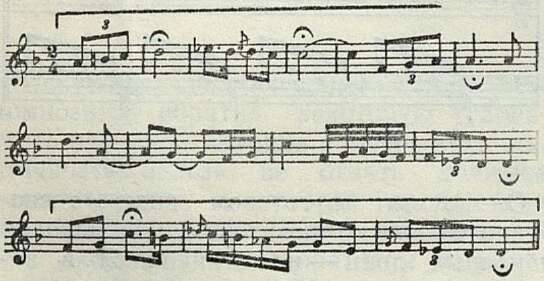

Перед концом эмоциональные краски сгущаются. Речевые, а не инструментальные интонации берут на себя главную роль. У виолончели соло звучит новая тема — несколько сокращенная автором мелодия народной песни «Я бы пожаловался»:

Ее воспроизводят в глубоких басах виолончели и контрабасы. Однако не этими мрачными звуками завершается «Дойна»: происходит глубокий, но мягко звучащий ладо-тональный сдвиг, создается таинственный, почти волшебный колорит в духе некоторых лучших лирико-поэтических моментов музыки Шостаковича (какова, например, кода первой части 5-й симфонии); в этой атмосфере звучит последний трогательный наигрыш (гобой соло), и «Дойна» стихает в настроении выжидания, предвидения чего-то важного и затем переходит без остановки к финалу.

Если мы вспомним, что обычно понимают под названием «дойна» (цикл из двух контрастных частей — печально-задумчивой и радостно-оживленной), то убедимся, что Н. Пейко не последовал этой интерпретации, а толковал дойну в более узком смысле — лишь как образ раздумья, печального воспоминания. В го же время эта часть непосредственно связана с финалом, который представляет собой словно расширенный, обогащенный второй раздел дойны как цикла.

В дойне молдавский народ «не только изливал свою горечь, боль, обиду, но вместе с тем выражал и веру в светлое будущее. Народ-оптимист в финале дойны утверждал свое право на жизнь» Черты такого финала, несомненно, имеются в заключительной части сюиты Пейко.

Финал — самая крупная по масштабу часть сюиты. В сравнении с другими частями он отличается большей образной разносторонностью. При этом в круг образов включаются и такие моменты, которые выходят за рамки песенности и танцевальности, возвышаются над жанровостью, будучи задуманы как подъемные, даже патетические. Видимо, финал, представляющий собой ряд картин народного быта, серию характерных национальных образов, призван играть значительную идейную роль в сюите, воспевать и утверждать солнечные образы нашей советской действительности.

Главная тема финала представляет собой один из вариантов национального танца «Молдовеняскэ», непохожий на общеизвестную его мелодию, но внутренне ей родственный; тема эта принадлежит к распространенному в молдавской музыке типу танцевальных мелодий большой

_________

1 Мелодии, начинающиеся непосредственно с ярко неустойчивого звука, можно встретить в молдавских народных песнях и танцах. Но здесь ладово характерный для молдавской народной песни звук дан в значительном увеличении — деталь, показательная для метода, применяемого Н. Пейко.

2 В. Виноградов. Предисловие к сборнику «Молдавские народные песни» Е. И. Лебедевой, М., Музгиз, 1851, стр. 7.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Искусство миллионов 3

- Музыка нового мира 8

- Советские музыковеды и советская музыка 17

- «Молдавская сюита» Н. Пейко 28

- О работе с молодыми композиторами 42

- Музыку — детям 47

- О некоторых общих нормах музыкального языка 53

- Нужна дискуссия о книге «Интонация» 57

- К вопросу изучения современной народной песни 59

- Песни Сегозерского хора 64

- В. М. Кривоносов 67

- Концерты на строительстве Цимлянского гидроузла 68

- Выступления бригады студентов 69

- Мастер эстрады Клавдия Шульженко 71

- Жемчужина русской оперной сцены (Жизнь и творчество Е. Я. Цветковой) 74

- Антонин Дворжак в России 78

- Из прошлого латышской музыки 83

- В Чехословакии и Польше 88

- Новое народное творчество в Румынии 93

- Песни немецкой молодежи 96

- Зарубежная хроника 98

- Нотография и библиография 100

- Хроника 105

- В несколько строк 108

- Знаменательные даты 110