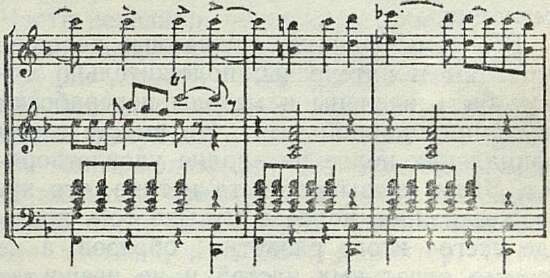

широты1, сразу привлекающих и располагающих к себе; от такого рода мелодий веет одновременно мужеством и радушием, в них ощущается отважная и величавая поступь. Тема, о которой идет речь, будучи торжественно-праздничной и поступательной, в основе своей светлой и эпизодически оминоренной, по-мужски темпераментной и собранной, вполне уместна в качестве главной мысли финала:

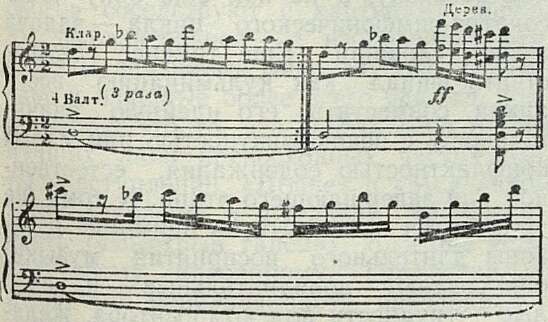

Другими темами финала являются вступительная тема (более широко развитая перед репризой), как бы отображающая величавое движение масс; вторая тема «Дойны», точнее, ее начальная фраза, данная в увеличении и в сочной певучести; плясовой эпизод, очень напоминающий лезгинку2, с бойкими соло кларнета и пикколо на фоне выдержанных звуков, имитирующих «чимпой» — молдавскую волынку, с резкими концовками наподобие отрывистых выкриков:

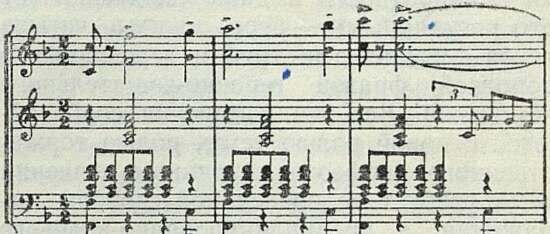

Особое значение имеет тема коды, основанная на свободно развивающейся и ладово богатой народной мелодии; именно эта тема создает образ, говорящий о желании композитора дать идейно углубленный финал:

Но для этого композитору пришлось немало поработать над взятой им народной мелодией; направление этой работы над последней темой напоминает то, что мы видели в первой части сюиты3. В са-

_________

1 См., например, танцы «Жок», «Букурия» в сборнике «Кынтиче» (Кишинев, 1950).

2 Родство некоторых молдавских танцев кавказским отмечает В. Виноградов («Из кишиневских впечатлений», «Советская музыка» № 7 за 1948 год, стр. 56).

3 Эта перекличка именно крайних моментов, конечно, не случайна. Она говорит о желании создать особую внушительность образов и приподнятость настроения в тех моментах, которые более всего способны наложить отпечаток на общее впечатление от целого.

мом деле, композитор сократил про странную мелодию, опустив значительный ее кусок. Не уложена ли она на прокрустово ложе? Нет, сжатие осуществлено на определенной рациональной основе: композитор нащупал соединительное звено в ладовом развитии, связал два не рядом расположенных минорных момента, перебросив арку от одного к другому. Была ли потребность в этом сжатии? Да, была: в подлинном виде мелодия носит импровизационно-медлительный характер (а импровизация не склонна считаться со строгими нормами времени, она скорее тяготеет к «раскидистости», экстенсивности мысли), композитор же явно стремился к тому, чтобы вылепить афористическую тему, от которой нельзя ничего убавить. Далее, в теме произведено большое увеличение длительности, но не «фотографическое», а связанное с выравниванием ритма, в подлиннике опирающегося на широкий диапазон длительностей. Наконец, Н. Пейко не боится заковать тему в жесткие доспехи квадратности и даже подчеркивает это регулярными — через каждые четыре такта — вылазками труб и деревянных с короткой фразой героико-вещательного характера. Все эти изменения сообразуются с новой ролью темы, ролью торжественного апофеоза: в данном значении тема требует не предельной свободы выражения, а дисциплинированно-волевого начала, ровного и величаво-мерного хода мелодии.

Все темы финала, слушаемые порознь, красивы и интересны; положительно могут быть оценены и методы переработки кульминационной темы. Но вместе с тем финал как целое не вполне удовлетворяет. Здесь сказывается та истина, что художественное целое в музыке есть прежде всего итог развития образов, а не сумма отдельных частей и не результат их перемещений и повторов.

Финал представляет собой цепь эпизодов, которых можно насчитать до десяти; этот длинный ряд производит впечатление пестроты, почти калейдоскопичности. Некоторые его моменты мало согласуются друг с другом, выпадают из контекста (в этом особенно повинен плясовой эпизод). Смена тем осуществляется почти всегда путем переключения, как мгновенная «перемена декораций», как своего рода «сюита в сюите». Для музыки жанровой, изобразительной это было бы вполне приемлемо, но с более серьезными задачами финала такой метод не согласуется. Очень пострадала поэтому кода-апофеоз: хотя она потенциально очень выразительна, хотя она в значительной степени скрещивает на себе лучи предшествующего тематизма и поэтому могла бы прозвучать как художественный итог всей части, мы мало ощущаем ее в качестве общего вывода, с необходимостью вытекающего из всего хода развития; это и не удивительно, ибо симфонического развития в финале очень мало1. К коде надо было привести, а не «постулировать» ее. В результате кода вопреки своим внутренним достоинствам в значительной мере разделяет судьбу справедливо критиковавшихся в последнее время громких, но недостаточно органичных ш убеждающих финалов.

Недостатки финала как целого отражены в его форме — громоздкой, функционально неясной, в слабости логического развития, в неотчетливости динамического профиля.

Таким образом, в финале намерения автора оказались выше, чем их выполнение, а отдельные разделы более ценны, чем целое.

Проблема финала вообще является одной из труднейших в симфонической музыке. Она не всегда решалась полностью даже в классической музыке, не нашла она еще удачного решения и во многих произведениях советских композиторов. Связать в одном узле все основные линии предшествовавшего действия, дать финал как развязку, а не как еще одну часть сонатно-симфонического цикла — задача весьма сложная. Еще труднее осуществить финал как кульминацию всего цикла, совместить его идейную значительность с неконфликтностью или малой конфликтностью содержания, естественной для завершающего этапа. К тому же приходится принимать во внимание и законы длительного восприятия музыки: они создают дополнительные — и немалые — трудности для композитора, желающего сочиниуь масштабно большую и идейно насыщенную часть, которая зву-

_________

1 Самый момент вступления коды в этом смысле очень характерен: торжественные, гимии чеокие звучания коды раздаются внезал.но, отделенные всего несколькими секундами от скерндазно-плясовых «фокусов» пикколо.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Искусство миллионов 3

- Музыка нового мира 8

- Советские музыковеды и советская музыка 17

- «Молдавская сюита» Н. Пейко 28

- О работе с молодыми композиторами 42

- Музыку — детям 47

- О некоторых общих нормах музыкального языка 53

- Нужна дискуссия о книге «Интонация» 57

- К вопросу изучения современной народной песни 59

- Песни Сегозерского хора 64

- В. М. Кривоносов 67

- Концерты на строительстве Цимлянского гидроузла 68

- Выступления бригады студентов 69

- Мастер эстрады Клавдия Шульженко 71

- Жемчужина русской оперной сцены (Жизнь и творчество Е. Я. Цветковой) 74

- Антонин Дворжак в России 78

- Из прошлого латышской музыки 83

- В Чехословакии и Польше 88

- Новое народное творчество в Румынии 93

- Песни немецкой молодежи 96

- Зарубежная хроника 98

- Нотография и библиография 100

- Хроника 105

- В несколько строк 108

- Знаменательные даты 110