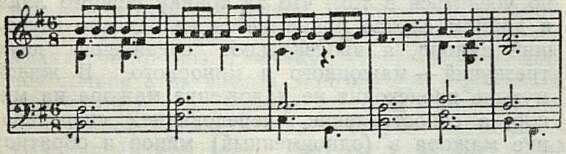

Эти примеры наглядно демонстрируют замечательное своеобразие грузинской гармонии. Она оригинальна и неповторима. И аккордика, и принципы сочетания голосов, и ладовые последования, так же как мелодические интонации и ритмические фигуры, создают особую выразительность, яркую типичность, национальную определенность музыкального языка. В частности, характерны так называемые трихорды в квинте. Но нетрудно заметить — и именно об этом идет спор! — что нигде, ни в одном примере, квартоквинтовое созвучие не является опорой, центром или тоникой лада. По существу, оно не представляет собой даже самостоятельного аккорда: это не что иное, как аккорд с задержанием, который согласно обычным правилам голосоведения переходит в основной аккорд. При всей своей типичности, характерности, подчеркнутости квартоквинтовое созвучие никогда не освобождается от того подчиненного значения, которое оно имеет в силу своей диссонантности. В одних случаях оно получает численный перевес, в других случаях обладает гораздо меньшим удельным весом; часто оно звучит на сильных долях такта и долго выдерживается или повторяется; иногда им начинается музыка, изредка (чрезвычайно редко!) им завершается произведение — на правах диссонанса же1. Однако за этими редкими исключениями, имеющими, вероятно, особый смысл (известно, что и в «европейской» музыке встречаются иногда «завершения» на диссонансе), квартоквинтовое созвучие всегда разрешается в нормальное трезвучие или его обращение, либо переходит в иное консонантное созвучие (кварту, терцию и т. п.) или унисон. Иногда такой аккорд разрешается через одно или несколько диссонирующих созвучий; во всех случаях разрешение этого аккорда подчиняется разнообразным Правилам тональной, ладово организованной музыки, получающим всякий раз специфическое национальное преломление. Диссонанс не является «техническим основанием» грузинской музыки, гармоничной и благозвучной. Легенда о чуждости грузинской музыке мажороминорной системы должна быть решительно отброшена.

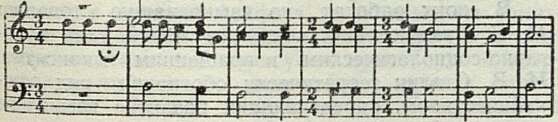

Сказанное относится не только к грузинской народной музыке, но и к многоголосному песенному и инструментальному творчеству всех других народов. Иногда ссылаются на русское многоголосие, в котором встречаются такие лады, как переменный, цепной и т. п., якобы выходящие за рамки мажоро-минорной системы. Согласно теории ладового ритма Б. Л. Яворского, тоники ладов могут включать в себя интервалы секунды и септимы и производить при этом «слуховое устойчивое впечатление»2. Однако нетрудно убедиться в том, что за тонику цепного лада в данном случае принимается не реально звучащий аккорд, а произвольное соединение двух трезвучий — мажорного и минорного. В живой музыке происходит не наложение мажора на минор, а сопоставление, чередование, «переливание мажора в (одноименный) минор и обратно» (А. Д. Кастальский). Интересный образец такого колебания между мажором и минором мы встречаем в уральской народной песне «Я по жердочке шла»3.

Так же обстоит дело и с переменным ладом. Вопреки точному смыслу слова «переменный», предполагающему смену одного лада другим (мажора параллельным минором и обратно),

теория ладового ритма рассматривает двуладо-

________

1 Любопытно, что Д. Аракишвили мог сослаться лишь на один пример подобного завершения — в известной песне «Инди-минди». Других случаев «и в его публикациях в Трудах Музыкально-этнографической комиссии, ни в сборнике 3. Палиашвили мы не найдем. Показательно также и то, что автор цитированной выше статьи X. Тбилели назвал в этой связи ту же песню «Инди-минди» — и ничего больше!

2 См. С. Протопопов. Элементы строения музыкальной речи. М., 1930, часть 1-я, стр. 40 и далее.

3 См. журнал «Советская музыка» № 5 за 1951 год.

вость как единый лад и объединяет две тоники в одну, искусственно строя диссонирующее созвучие (септаккорд). Такое понимание переменного лада вошло и в учебники. Так, например, в главе о народной песне в «Истории русской музыки» сказано: «Наиболее типичным для русской народной песни является переменный лад, тоника которого представляет малый септаккорд, явившийся в результате сочетания параллельного мажора и минора»1. И в качестве иллюстрации тут же выписаны в виде септаккордов тоники переменных ладов со ссылкой на учение Яворского. Но разве не ясно, что движение мелодии по звукам малого септаккорда и образование терцовых и трезвучных сочетаний, клонящих музыку то к мажору, то к минору (это и есть подлинная «переменность»), — явление одного порядка, а малый септаккорд как единое созвучие на положении гармонической тоники — явление другого порядка? В русской песне септаккорд отнюдь не является ни «наиболее типичной» тоникой, ни тоникой вообще. Септаккорды бстречаются в русском многоголосии, но они не служат тоникой, а всегда трактуются как диссонансы, подлежащие разрешению.

Так же трактуются в других национальных многоголосных стилях, например в киргизской инструментальной музыке для комуза, «дважды кварта» типа ре-соль-до и «дважды квинта» типа ре-ля-ми, в грузинском многоголосии кварто-секундовые, терщьквартовые, секундо-квартовыэ, септимо-секундовые и т. п. сочетания. Нигде они не имеют устойчивого характера, не служат тоникой и, как правило, переходят в консонирующие созвучия.

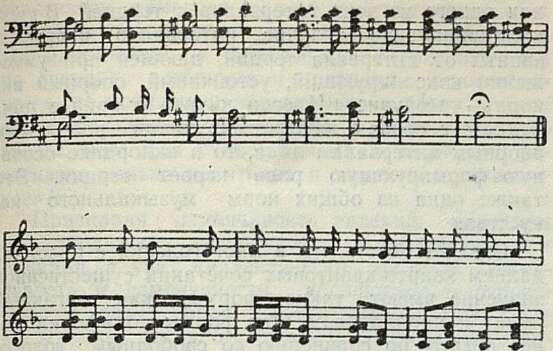

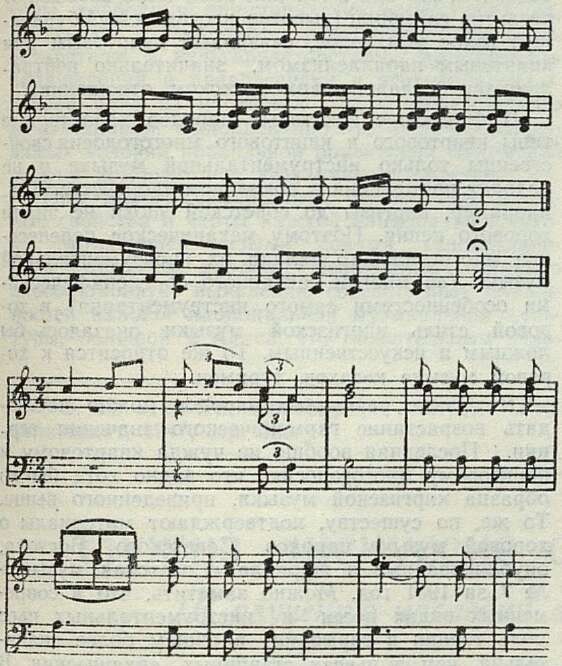

Возьмем образцы многоголосия, в которых большую роль играют квартовые и квинтовые сочетания, например, осетинскую «Песню о нарте Урыамаге», киргизскую песню «Созыв девиц»2:

Живые примеры подтверждают то, что давно установлено теорией, обобщающей практику. Ни квинта, ни кварта, взятые в отдельности, не дают достаточной основы для образования опорных аккордов. Опорные, устойчивые аккорды образуются не при умножении (наслоении) кварт или квинт, а при соединении кварты с квинтой или одного из этих интервалов с терцией. В этой принципиальное отличие интервалов кварты и квинты от интервала терции, дающей при умножении консонирующий, устойчивый, опорный аккорд — трезвучие. И если кварте и квинте при. надлежит особая ладоформирующая роль, как опорным интервалам лада, то в аккордике основную формирующую роль играет терция. Это также одна из общих норм музыкального искусства.

Следует учесть, что в многоголосии с преобла. данием кварто-квинтовых сочетаний существенное значение имеют такие формы, как органный пункт и параллелизм. Эти формы полифонии менее богаты по сравнению со свободным голосоведением, ибо они в той или иной мере сковывают развитие гармонии (высотно несдвигаемый бурдонный голос или голос, связанный квартовым или квинтовым параллелизмом, значительно нейтрализуется в ладово-гармоническом отношении).

В фольклоре некоторых народов характерные типы квартового и квинтового многоголосия свойственны только инструментальной музыке и не находят применения в вокальном творчестве. Так. например, киргизы до советской эпохи не знали хорового пения. Поэтому механическое перенесение многоголосного склада их инструментальной музыки (во многом связанного со специфическими особенностями самого инструментария) в хоровой стиль киргизской музыки оказалось бы ложным и искусственным. То же относится к хоровой музыке казахов, туркмен.

В музыке различных народов можно наблюдать возрастание гармонического значения терции. Последняя вообще не чужда квартовому и квинтовому многоголосию, что видно хотя бы из образца киргизской музыки, приведенного выше. То же, по существу, подтверждают материалы о хоровой музыке народов Советского Востока, опубликованные в журнале «Советская музыка» № 7 за 1951 год. Можно заметить, что в современных видах песен и инструментальных пьес роль терции в гармонии в общем более значительна, чем в пьесах старинных, архаических. В этом, очевидно, находит выражение одна из за кономерностей развития гармонии.

В своих работах по языкознанию товарищ И. В. Сталин нанес сокрушительный удар вульгарно-социологическим извращениям марксизма. И. В. Сталин теоретически обосновал ряд важнейших норм, определяющих развитие языка — не какого-либо одного национального языка, а человеческого языка вообще, норм, определяющих пути развития всех языков при национальном своеобразии каждого из них.

Музыка каждого народа национально самобытна. Самобытность музыкального языка проявляется в типических музыкальных интонациях, в своеобразном складе мелодий, в характерных типах аккордов, полифонических сочетаний, ладовых последовательностей, в особенностях ритмики и т. д. Но в области той же гармонии, как и в областях ритмики, метрики, существуют некоторые нормы, общие для различных народов и различных исторических стадий. Отрицание этих норм свидетельствует о вульгаризации марксизма, о подмене материалистической диалектики релятивизмом. Для релятивизма характерны одностороннее подчеркивание относительности, отрицание объективных норм. Догму незыблемости

_________

1 История русской музыки. Под общей редакцией М. Пекелиса. М. — Л., 1940, стр. 48 (автор главы Т. Попова).

2 См. Осетинский музыкальный фольклор. М. — Л., 1948; А. Затаевич. 250 киргизских инструментальных пьес и напевов. М., 1934,

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Искусство миллионов 3

- Музыка нового мира 8

- Советские музыковеды и советская музыка 17

- «Молдавская сюита» Н. Пейко 28

- О работе с молодыми композиторами 42

- Музыку — детям 47

- О некоторых общих нормах музыкального языка 53

- Нужна дискуссия о книге «Интонация» 57

- К вопросу изучения современной народной песни 59

- Песни Сегозерского хора 64

- В. М. Кривоносов 67

- Концерты на строительстве Цимлянского гидроузла 68

- Выступления бригады студентов 69

- Мастер эстрады Клавдия Шульженко 71

- Жемчужина русской оперной сцены (Жизнь и творчество Е. Я. Цветковой) 74

- Антонин Дворжак в России 78

- Из прошлого латышской музыки 83

- В Чехословакии и Польше 88

- Новое народное творчество в Румынии 93

- Песни немецкой молодежи 96

- Зарубежная хроника 98

- Нотография и библиография 100

- Хроника 105

- В несколько строк 108

- Знаменательные даты 110