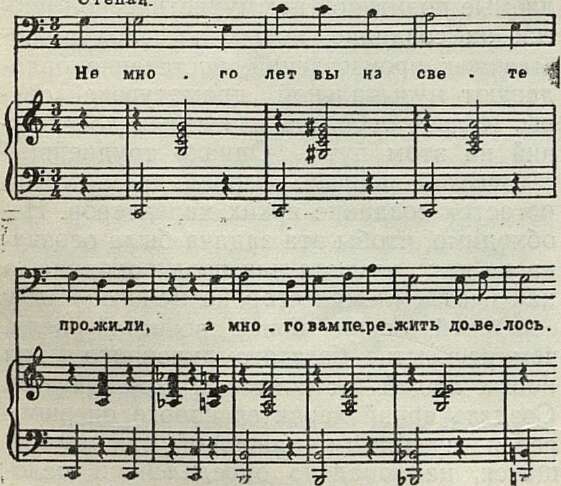

И когда, в конце монолога, глубокое и сильное чувство должно полностью овладеть Степаном, он запевает партизанскую песню, т. е., как и Настя, получает не индивидуальную, а общую характеристику. Вообще говоря, это вполне возможный, а порой даже отличный драматургический прием. Но, к сожалению, в партии Степана партизанская песня оказывается первой запоминающейся и характерной мелодией! Не изменяет этого впечатления и монолог Степана в седьмой картине:

Таким образом, партизанская песня остается не только первой, но и единственной ярко характерной мелодией в большой вокальной партии Степана.

Образ Насти в целом удался композитору лучше; это юная, чистая, пожалуй, даже хрупкая девушка, стойкая и смелая в борьбе. И однако, если мы проследим развитие образа Насти с первой до последней картины, мы убедимся (при значительных отличиях от партии Степана), что. Настя ярче охарактеризована песней комсомольцев, нежели всей остальной своей партией.

Монологи Павки («Помнишь, Настя» в первой картине, «Вот и пришло самое главное» в седьмой) особенно поражают своей декларативностью и риторичностью, в то время как мы ждем от молодого партизана-комсомольца непосредственности горячих чувств. Более простой, песенный характер носит ариозо Павки в четвертой картине «Не забудем мы этих трудных дней».

Разумеется, далеко не каждое выступление героя в опере требует широких ариозных форм. Так, вероятно, в первой картине «Семьи Тараса» (как и в первой картине «Молодой гвардии») нужны именно краткие и незамкнутые монологи героев: темп завязки очень быстрый и напряженный, показать надо многое. Но, во-первых, даже краткие ариозо могут быть более певучими и характерными, и, во-вторых, далее на протяжении оперы необходимо найти место для центральной, развернутой характеристики героя. Так, логика драматургического развития подсказывает, что центральная ария-характеристика Степана была бы наиболее уместной в третьей картине, Тараса — в четвертой, Насти — в седьмой; в кульминационных моментах этих картин более всего ощущается потребность в такой характеристике и вместе с тем в широком ариозном пении.

Композитор верно намечает эти точки, но, к сожалению, только намечает.

Сопоставляя монологи главных героев оперы как центральные моменты их характеристик, мы ощущаем известное различие между партиями Тараса, Степана, Насти и Павки. Но это еще не то различие музыкальных образов, которое достигнуто в русской классической опере благодаря яркой мелодической характерности даже первых фраз в больших ариозных формах.

Вообще, какой характерной ни была бы декламационная по манере развития мелодия, ей никогда не достичь ни инди-

видуальной, ни национальной характерности широкого пения, богатой распевной мелодии в крупных ариозных формах. И, конечно, не речитативы и даже не оркестровые лейтмотивы ярче всего характеризуют оперные образы у русских классиков, а именно широкое пение. Почти любая из классических оперных арий производит яркое и законченное впечатление и в концертном исполнении; такой полноты выразительности оперной арии еще нет у наших композиторов.

Мы нисколько не хотим умалить всем этим значения различных выразительных средств и драматургических приемов, которые мастерски применяет Кабалевский для создания характеров своих героев. Здесь и развитие событий (сценарий), и ансамблевые сцены, и песни, играющие роль центральных тем (комсомольская и партизанская), и стройная система лейтмотивов — все выполняет свою драматургическую функцию. Мы стремились выделить в этом комплексе лишь один, но очень важный вопрос, вне которого нельзя полноценно разрешить задачу создания ярких характеров в советской опере.

С этим очень тесно связана также проблема песни и песенности, распевности в музыкальной драматургии оперы. Песен в «Семье Тараса» немало, они несомненно привлекательны, а песенности в широком смысле слова все же недостаточно. Песня здесь звучит сама по себе, как «малая форма», а рядом с ней большие ариозные монологи отличаются преимущественно декламационным складом. Между тем в русской классической опере выразительная сила больших ариозных форм основывалась на замечательном взаимопроникновении индивидуализированных музыкально-речевых интонаций и подлинной песенности, распевания мелодии, широкого и длительного ее течения. Этим еще далеко не в полной мере владеют советские композиторы.

Нельзя, однако, думать, что в любой новой советской опере можно попросту заменить одни монологи действующих лиц другими, «убрать» декламационные сцены и «вставить» арии. Разбирая некоторые стороны драматургии «Семьи Тараса», мы менее всего склонны были предлагать подобные рецепты. Изменять и улучшать в опере можно другое: ее финал (как это находят многие, в том числе и сам автор), драматургическую линию Андрея и т. д., и т. п. Но изменять тип монологов — имея в виду данный характер драматургии — в сущности, невозможно, не переосмыслив ее. Не только музыкальная драматургия, но и само либретто оперы построено таким образом, что не предполагает и не мотивирует больших арий, для которых необходимо как бы задержать ход внешнего действия, сократить детали, выделить крупные контуры, т. е. создать особую драматургическую необходимость, особую словесную основу. Иными словами, мы глубоко убеждены в том, что выдвижение крупных ариозных форм для центральных характеристик героев обязательно предполагает особые требования композитора к либреттисту, т. е. влияет на весь замысел оперы.

Разбор оперы Данькевича «Богдан Хмельницкий», данный в редакционной статье «Правды», со всей убедительностью показывает, как тесно связаны в оперном произведении все стороны, все элементы его драматургии.

Глинка, создавая «Сусанина» или «Руслана», Чайковский, думая над «Онегиным» или «Мазепой», знали, где и какие им понадобятся арии, характеризующие героев в ответственнейшей ситуации; еще до оформления либретто они ощущали эти свои художественные требования как важное условие реалистической оперной драматургии.

Советские композиторы, идейно направляемые политикой коммунистической партии на создание новых высокохудожественных произведений, постепенно овладевают музыкальной драматургией оперы. Нельзя отрицать известных достижений на этом пути. Однако труднейшей творческой задачей оперной драматургии остается создание ярких характеров. Необходимо, чтобы эта задача была осознана не как частная или изолированная, а как неотъемлемая сторона целого. Нет у советской оперы более почетной цели, чем раскрытие богатого духовного мира новых людей — строителей коммунизма. Создать яркий характер нового оперного героя средствами широкой, запоминающейся, национально определенной мелодии, развитой вместе со всем богатством выразительных средств оперы, значит заложить прочную, отвечающую высоким требованиям музыкально-драматургическую основу советской оперной классики.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Важные задачи советской музыкальной культуры 3

- Характер героя и оперная ария 10

- Эпическая поэма 19

- Оперетты Ю. Милютина 23

- Опера "Богдан Хмельницкий" 30

- Музыкальный театр Украины 35

- Украинские дирижеры 39

- Несколько мыслей о музыкальном языке 45

- Учение И. П. Павлова и некоторые задачи советского музыкознания 52

- Георгий Мушель 59

- Уста Алим Камилов 63

- 12. Рабей Вл. Игорь Безродный 67

- 13. Левитан Р. Мария Гринберг 69

- 14. Гинзбург Л. Памяти Мирона Полякина 72

- 15. Сергеев А. Образцовый детский хор 73

- Итоги симфонического сезона в Куйбышеве 75

- О народности музыкального языка оперы З. Палиашвили «Даиси» 77

- О чем говорит практика 82

- О будущих педагогах и оперных исполнителях 84

- Музыкальное училище нуждается в помощи 85

- Нужно центральное хранилище рукописного наследия 86

- Наука и техника в помощь композитору и музыковеду 88

- «Пражская весна 1951 года» 90

- На новом пути 95

- Военная истерия и музыкальный бизнес 98

- Зарубежная хроника 99

- Нотография и библиография 100

- В несколько строк 108

- Знаменательные даты 110