В «Отъезде» простейшим исполнительским средством — равномерно покачивающимся движением — она достигает незабываемого впечатления; здесь во всей яркости проявляется ее редкий ритмический дар.

Пианистке удаются не только светлые шубертовские настроения. С глубокой выразительностью передает она трагизм таких песен, как «Приют», «Скиталец», «Оцепенение». Но и в трагизме она остается мужественной.

Пианистке в высшей степени присуща черта настоящих художников — правдивость. Она никогда не пользуется готовыми, традиционными исполнительскими штампами, предпочитая не играть вовсе, нежели играть «с чужого голоса». Гринберг иногда давала повод обвинить себя в холодности, но никогда — в банальности. Она не станет играть произведения композитора, пока не найдет своего отношения к нему. Так было с Рахманиновым, так было с Шопеном. Шопен появился в программах Гринберг недавно. В ее исполнении Шопена увлекают живое разнообразие ритма, идущее от польского народного танца, внутренняя энергия, подъем, с которым она исполняет мазурки, тарантеллу, до-минорный полонез, «Блестящие вариации».

Настоящий советский художник, Мария Гринберг черпает впечатления, питающие ее творчество, в окружающей действительности, в самой жизни. Она никогда не замыкается в кругу узко профессиональных интересов. На ее столе можно увидеть книги из самых разнообразных отраслей знания: тут классики марксизма, работы по естествознанию, математике, древней истории.

Гринберг является одной из лучших исполнительниц 2-го концерта Чайковского, этого яркого, до недавнего времени крайне редко исполнявшегося произведения. Репертуар ее пополняется рядом фортепианных пьес Чайковского и Глазунова; она блестяще исполняет «Вариации на польскую тему» Лядова, знакомит аудиторию с редко исполняемыми прелюдией и фугой соль диез минор Танеева, много играет Рахманинова (2-й концерт, прелюдии, музыкальные моменты, этюды-картины).

В своей трактовке Гринберг часто отходит от привычной манеры исполнения других пианистов. Во 2-м концерте Рахманинова, прочно вошедшем в репертуар пианистки, она меняет соотношение тем. Обычно первая тема играется быстро, взволнованно, вторая — более спокойно. Гринберг же первую тему играет широко, торжественно, зато вторая тема у нее приобретает движение. Необычно звучит у нее ми-бемоль-минорный этюд-картина Рахманинова. Начинает она его на затаенной звучности, подымается к кульминации и снова уходит в затаенность.

С интересом прислушивается Гринберг к творчеству советских композиторов. В ее репертуаре ряд произведений Прокофьева, Кабалевского, Шостаковича и других.

Марии Гринберг принадлежит ряд фортепианных транскрипций: фантазия Шуберта, фрагменты из «Кольца Нибелунгов» Вагнера. Сделанные ею недавно обработки для двух роялей — вариации и фантазия Моцарта, «Листок из альбома» и «Русское скерцо» Чайковского, «Венгерский дивертисмент» Шуберта, «Каприччио на русские темы» Глинки — представляют несомненный интерес для ансамблистов.

Сама пианистка в ансамбле выступает редко. Обладая всеми данными для ансамблевого исполнения — строгим ритмом, ясным чувством формы, чуткостью к намерениям партнера, Гринберг тем не менее мало проявила себя в этой области.

Следует пожелать пианистке преодолеть эту «замкнутость». Каждое большое художественное дарование стремится выразить себя полно и разносторонне, в различных жанрах, охватывая все более широкий диапазон. Стремление выйти за пределы одного только сольного исполнительства — неотъемлемая черта наших лучших мастеров.

В последние годы интенсивная концертная деятельность Марии Гринберг все возрастает. Она выступает в Закавказье, в Эстонии, на Украине, играет в Москве и Ленинграде, часто выступает по радио. Ряд музыкальных произведений в ее исполнении записан на пленку. Произведения, которые мы слышали в ее исполнении прежде, сегодня звучат уже по-новому. Наглядным примером этого служит ее исполнение Бетховена. На протяжении ряда лет Гринберг является неизменной участницей бетховенских циклов; все возрастающий интерес публики к ее исполнению Бетховена показывает, что среди наших пианистов-исполнителей Бетховена Гринберг заслуженно занимает одно из ведущих мест. Слушатели хорошо помнят ее классически стройное, ритмически упругое исполнение до-мажорной сонаты ор. 53, помнят у нее фа-мажорную 6-ю сонату — образец цельности замысла и точности выполнения, помнят более позднее достижение пианистки — сонату «Аппассионату» — исполнение, захватывающее драматизмом, мужественной силой, воздействие которой тем ощутимее, что большой и яркий темперамент пианистки всегда остается подвластным ее артистической воле. В бетховенской программе, сыгранной ею в начале прошлого сезона в Большом зале консерватории, уже намечались новые черты исполнения. В движении фразы более свободной, в самом звуке — более протяженном, теплом, в следовании живому чувству, размышлению проступает облик Бетховена, обращенного в будущее, Бетховена, предвосхитившего романтизм.

Звуковая палитра Гринберг богата и разнообразна. Она широко и умело использует полифоническую природу рояля, смело применяет динамические контрасты, достигая порой оркестровой полноты звучания. Но в этом стремлении к оркестровой звучности пианистка не всегда сохраняет контроль над звуком, и подчас он приобретает у нее излишнюю жесткость.

Искусство Марии Гринберг содержательно, действенно и правдиво. Ее музыкальное высказывание обладает афористической сжатостью. Все элементы ее исполнения подчинены основному замыслу произведения.

Из года в год совершенствуется и углубляется ее мастерство, и одновременно с этим растет и ее внимательная аудитория.

Р. Левитан

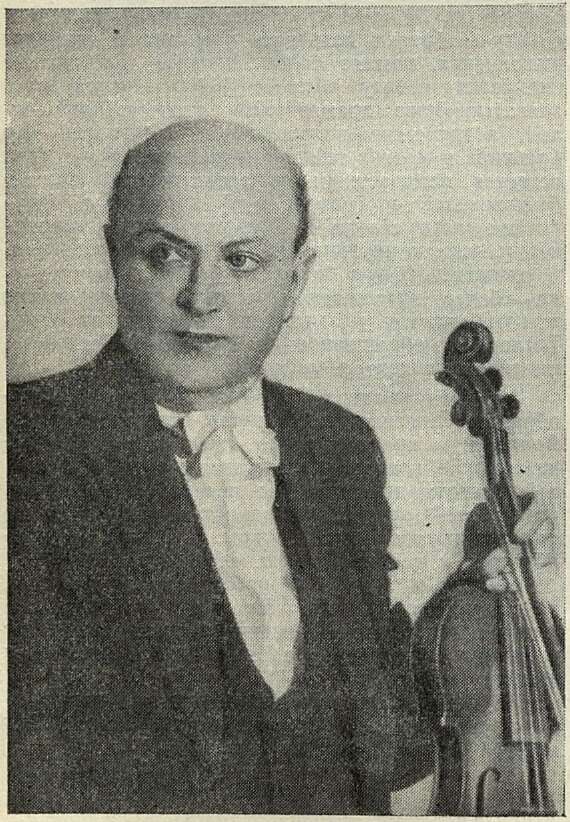

Памяти Мирона Полякина

Десять лет тому назад умолкла скрипка выдающегося советского музыканта Мирона Борисовича Полякина. Но в памяти слышавших этого замечательного скрипача сохранилось неизгладимое впечатление от его полного глубокой выразительности, мастерского исполнения. До сих пор советские слушатели получают подлинное художественное наслаждение, слушая записи творений Чайковского и Глазунова в превосходном исполнении Полякина.

Полякин родился на Украине в Черкассах в 1895 году. С восьми лет он начал заниматься на скрипке под руководством отца, незаурядного скрипача. В судьбе талантливого ребенка теплое участие принял известный украинский композитор Николай Витальевич Лысенко, способствовавший определению его в Киевскую музыкальную школу. Здесь на протяжении двух лет Полякин учился в классе прекрасного педагога Е. Вонсовской. Свое музыкальное образование Полякин завершил в Петербургской консерватории, которую блестяще окончил в 1913 году по классу Л. Ауэра. Формирование художественного вкуса и исполнительских принципов молодого скрипача протекало под непосредственным и плодотворным воздействием прогрессивных реалистических традиций, господствовавших в передовых кругах русских музыкантов того времени.

М. Б. Полякин

С 1914 года началась широкая концертная деятельность Полякина. Его концертные турне по России, а затем и в ряде зарубежных стран проходили с огромным успехом. В строках, посвященных памяти М. Полякина, Г. Г. Нейгауз, неоднократно выступавший с ним в ансамбле, писал: «Мне вспоминается день, когда я впервые услышал этого замечательного музыканта. Был 1915 год. На концертную эстраду в Павловске под Петроградом вышел молодой скрипач и первыми же звуками вступления к концерту Чайковского пленил аудиторию сверкающей красотой звука и какой-то особой, одному Полякину присущей, благородной манерой игры. Это было самое лучшее исполнение скрипичного концерта Чайковского, когда-либо слышанное мною. Это было великолепно и упоительно: весь во власти музыки и вдохновения, скрипач нес нам свое большое искусство, полное чувства и глубины»1.

В предреволюционные годы, когда некоторые музыканты, увлекаясь порочными модернистическими течениями, покидали единственно прогрессивный путь реалистического искусства, Полякин был в числе тех передовых музыкантов-исполнителей, которые, подобно Неждановой и Собинову, Игумнову и Николаеву, Гольденвейзеру и Брандукову, остались верными лучшим традициям русского классического искусства, основанным на глубокой правдивости и демократичности художественного творчества.

С 1916 года Полякин концертировал за границей. В 1926 году ему удалось осуществить свое стремление вернуться на Родину. В очень короткий срок сказалось плодотворное воздействие на Полякина передовой советской культуры: оно помогло артисту легко преодолеть некоторые чуждые его исполнительскому стилю элементы салонности, навеянные зарубежным музыкальным искусством. В том же 1926 году он с успехом выступил в Ленинграде, исполнив одно из любимых своих произведений — концерт Глазунова; оркестром дирижировал автор, чрезвычайно высоко ценивший Полякина и считавший его одним из лучших интерпретаторов своего концерта.

С тех пор Полякин, вступивший в период расцвета своего художественного мастерства, не прекращал исполнительской деятельности в различных городах Советского Союза, способствуя популяризации лучших образцов классической, особенно русской, скрипичной литературы.

«Когда говорят про скрипача: у него скрипка поет, — вот высшая ему похвала. Тогда его не только слушают, но стремятся слышать, о чом скрипка поет», — писал академик Б. В. Асафьев. Скрипка под смычком Полякина пела выразительно, тепло и задушевно и заставляла вслушиваться в то, о чем она пела. Артисту в большой мере было свойственно органическое слияние с инструментом, превращавшимся в его руках в послушное орудие воплощения глубоких человеческих чувств и переживаний. Страстность и темпераментность его исполнения не могли не взволновать и не захватить аудиторию; в то же время его трактовка никогда не приводила к нарушению стиля исполняемых произведений, к ис-

_________

1«Советское искусство» от 25 мая 1941 года.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Важные задачи советской музыкальной культуры 3

- Характер героя и оперная ария 10

- Эпическая поэма 19

- Оперетты Ю. Милютина 23

- Опера "Богдан Хмельницкий" 30

- Музыкальный театр Украины 35

- Украинские дирижеры 39

- Несколько мыслей о музыкальном языке 45

- Учение И. П. Павлова и некоторые задачи советского музыкознания 52

- Георгий Мушель 59

- Уста Алим Камилов 63

- 12. Рабей Вл. Игорь Безродный 67

- 13. Левитан Р. Мария Гринберг 69

- 14. Гинзбург Л. Памяти Мирона Полякина 72

- 15. Сергеев А. Образцовый детский хор 73

- Итоги симфонического сезона в Куйбышеве 75

- О народности музыкального языка оперы З. Палиашвили «Даиси» 77

- О чем говорит практика 82

- О будущих педагогах и оперных исполнителях 84

- Музыкальное училище нуждается в помощи 85

- Нужно центральное хранилище рукописного наследия 86

- Наука и техника в помощь композитору и музыковеду 88

- «Пражская весна 1951 года» 90

- На новом пути 95

- Военная истерия и музыкальный бизнес 98

- Зарубежная хроника 99

- Нотография и библиография 100

- В несколько строк 108

- Знаменательные даты 110