Allegro con fuoco

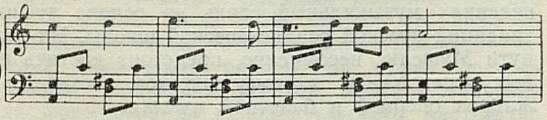

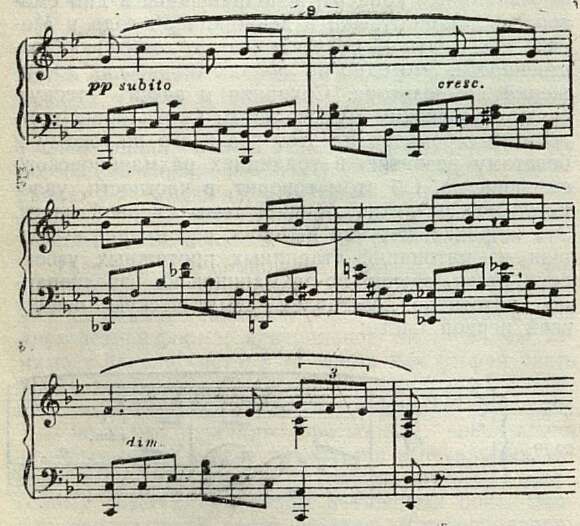

Свежа, обаятельна и побочная партия первой части, по колориту близкая узбекской народной песне. В этой лирической теме ощущается настроение легкой грусти и мечтательности:

Интересные образы рождаются в разработке первой части, где элементы главной темы приобретают тревожный, драматический, суровый характер. Вся первая часть увлекает острой контрастностью образов и симфоничностью формы — органическим сплетением партии фортепиано с оркестром.

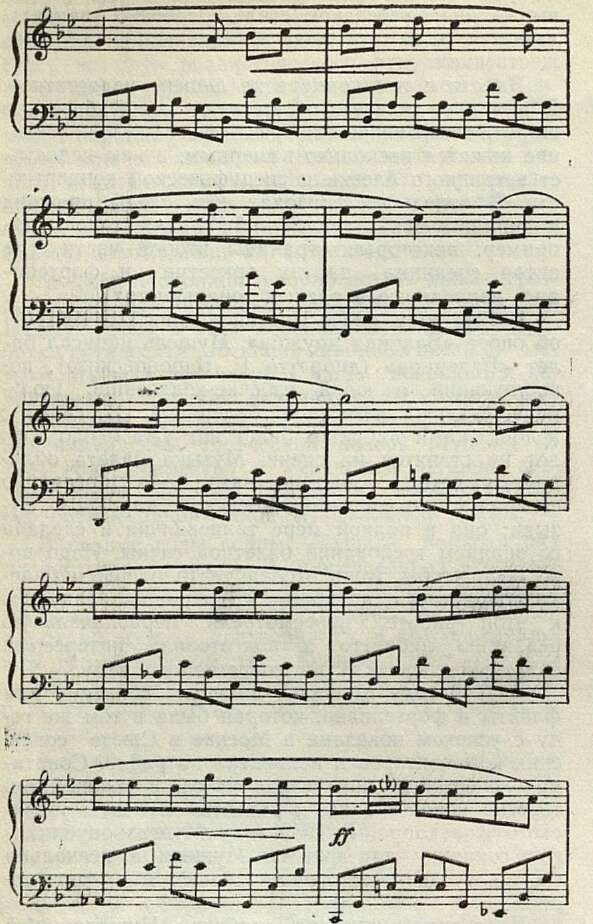

В совершенно ином характере написана вторая часть концерта. В ней преобладают черты скорби, глубокой задумчивости; в противоположность первой части здесь значительно больше разграничены функции фортепиано и оркестра.

Едва ли не наиболее сильная часть концерта — финал, радостный, праздничный, весь пронизанный импульсивными танцевальными ритмами в ярко выраженном узбекском стиле. Особенно запечатлевается в памяти кода финала — широкая, торжественная.

Вместе с тем концерт не лишен недостатков. В нем прежде всего отсутствуют масштабность и широта симфонического развития. Все произведение кажется несколько камерным, в нем недостает эстрадного блеска и специфической концертности. В отдельных эпизодах есть следы прежних модернистических увлечений Мушеля (таковы, например, некоторые страницы второй части, где автор соединил партии оркестра и фортепиано, написанные в разных тональностях).

В 1948 году, после Постановления ЦК ВКП(б) об опере «Великая дружба», Мушель написал балет «Балерина» (либретто Е. Бароновского) , повествующий о юной узбечке-колхознице Гюльнаре, ставшей известной балериной. В связи с недостатками либретто балет вот уже около трех лет не ставится на сцене. Музыка балета обладает высокими достоинствами: она органично связана с интонациями узбекской народной музыки; она в полной мере танцевальна и сделана со знанием требований балетной сцены. Надо пожелать, чтобы Ташкентский театр оперы и балета совместно с авторами «Балерины» вернулись к этой работе, пересмотрели первоначальную редакцию либретто и подготовили интересный балетный спектакль на современную тему.

В 1949 году Мушель написал сонатину для флейты и фортепиано, которая была в том же году с успехом показана в Москве в Союзе советских композиторов и исполнена по радио. Сонатина — блестящая виртуозная пьеса, в которой интересно использованы и развиты элементы узбекского фольклора. В 1950 году Музгиз опубликовал сонатину для флейты Мушеля и несколько его виртуозно-педагогических пьес для фортепиано.

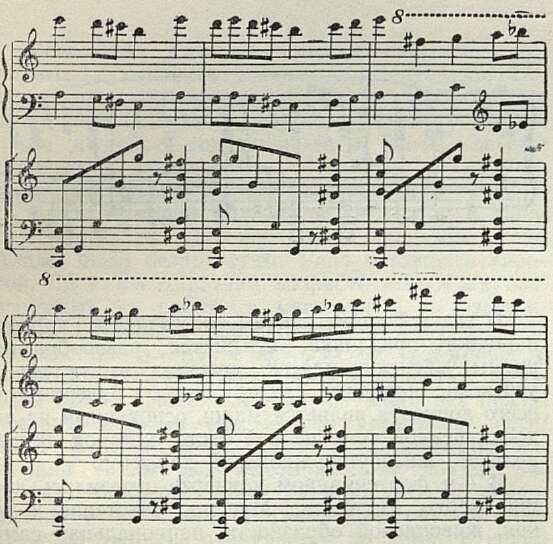

Последняя крупная работа Мушеля — 4-й фортепианный концерт, исполнявшийся в дни смотра советской музыки в декабре 1950 года в Москве и вызвавший сочувственное отношение общественности. Это одно из лучших творческих достижений композитора. Сохраняя и здесь тесную связь с узбекским музыкальным фольклором, композитор стремится на этот раз к его широкому и богатому развитию в традициях рахманиновского симфонизма. Об этом говорит, в частности, увлекательное развитие главной темы первой части. Эта широкая, певучая мелодия, несомненно выросшая из интонаций старинных протяжных узбекских песен, звучит по-рахманиновски взволнованно, патетично, составляя тематическую основу всей первой части:

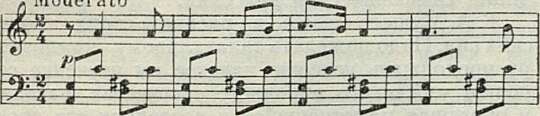

Вторая часть концерта оставляет впечатление развернутой лирической песни, в которой ощущается глубокое спокойствие. Тематический материал этой части навеян музыкой узбекских макомов:

Andantino con moto

В третьей части как бы воссоздается картина народного праздника. Слышатся разнообразные ритмы узбекских плясок, звучания, имитирующие узбекские народные инструменты. Завершением всего концерта является марш, основанный на видоизмененной теме первой части, которой придан волевой, жизнеутверждающий характер.

В 4-м фортепианном концерте отразились лучшие черты творчества Мушеля: тяготение к яркой, живописной образности, национальная самобытность, богатство и сочность гармонических и оркестровых красок. Очень важно, что композитор почти совершенно отказался здесь от самодовлеющей импрессионистской красочности, от изысканностей в духе Равеля, обратившись к более сознательному и принципиальному развитию традиций симфонической классики.

Г. А. Мушель сейчас в расцвете своих творческих сил. Надо пожелать талантливому композитору продолжать успешно начатое им изучение сокровищ узбекского народного творчества, развивая и обогащая наметившийся в последних его произведениях музыкальный стиль на основе лучших традиций русской реалистической школы. На этом пути Мушелю, несомненно, предстоит достичь новых успехов — и в симфоническом жанре и в жанрах оперной и балетной музыки.

Композиторская и педагогическая деятельность Мушеля оказывает положительное воздействие на развитие музыкального искусства не только в Узбекистане, но и во всех республиках Средней Азии. Его творчество — показательный пример взаимовлияния национальных музыкальных культур СССР, пример той неоценимой прогрессивной роли, которую играет русская музыка в развитии молодых музыкальных культур Советского Востока.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Важные задачи советской музыкальной культуры 3

- Характер героя и оперная ария 10

- Эпическая поэма 19

- Оперетты Ю. Милютина 23

- Опера "Богдан Хмельницкий" 30

- Музыкальный театр Украины 35

- Украинские дирижеры 39

- Несколько мыслей о музыкальном языке 45

- Учение И. П. Павлова и некоторые задачи советского музыкознания 52

- Георгий Мушель 59

- Уста Алим Камилов 63

- 12. Рабей Вл. Игорь Безродный 67

- 13. Левитан Р. Мария Гринберг 69

- 14. Гинзбург Л. Памяти Мирона Полякина 72

- 15. Сергеев А. Образцовый детский хор 73

- Итоги симфонического сезона в Куйбышеве 75

- О народности музыкального языка оперы З. Палиашвили «Даиси» 77

- О чем говорит практика 82

- О будущих педагогах и оперных исполнителях 84

- Музыкальное училище нуждается в помощи 85

- Нужно центральное хранилище рукописного наследия 86

- Наука и техника в помощь композитору и музыковеду 88

- «Пражская весна 1951 года» 90

- На новом пути 95

- Военная истерия и музыкальный бизнес 98

- Зарубежная хроника 99

- Нотография и библиография 100

- В несколько строк 108

- Знаменательные даты 110