ства не поможет созданию произведений, близких и понятных народу, тем более произведений хоровых, предназначаемых для быстро растущих исполнительских коллективов среднеазиатских республик. Быстрый рост народного творчества должен привлечь внимание всех музыкантов и прежде всего композиторов. К сожалению, не всегда так бывает в действительности. Так, например, смотр сельской художественной самодеятельности шестнадцати областей Казахстана не привлек должного внимания композиторов. По-видимому, не случайно в репертуаре хоровых коллективов, выступавших на смотре, не оказалось ни одного хора казахского композитора. В семнадцати концертах исполнялось очень немного народных песен на советскую тематику, в то время как ознакомление с репертуаром отдельных участников смотра выявило десятки высокохудожественных произведений о Ленине, Сталине, о Сталинской Конституции, колхозной жизни, пионерах, о Джамбуле, 800-летии Москвы, о победе Советской Армии над гитлеровской Германией.

Казахские культурно-просветительные учреждения все еще недостаточно привлекают специалистов-музыкантов к подготовке и проведению местных смотров. В результате многие мастера народного творчества и интересные хоровые коллективы остаются невыявленными.

В других республиках Средней Азии руководство музыкальной самодеятельностью также не на высоте, и поэтому происходящие там смотры, как правило, не отражают в полной мере высокого подъема современного народного музыкального творчества, в том числе хорового искусства.

В советском фольклоре республик Средней Азии органически развиваются лучшие традиции классического народного творчества. Поэтому совершенно правильно была осуждена попытка некоторых теоретиков противопоставить современное народное творчество классическому наследию. Именно изучение последнего позволяет точнее различать прогрессивные и архаические черты в музыкальном фольклоре.

С чем же прежде всего связано решение важных эстетических проблем национальной музыки народов Средней Азии? Естественно, что творческое развитие национальной музыки непосредственно связано с изучением современного народного творчества.

Если не говорить о Казахстане, где активно работает Б. Ерзакович, то в республиках Средней Азии в течение последних десяти лет сократилась работа по исследованию народного творчества. Ташкентский институт искусствознания после смерти Е. Е. Романовской и В. А. Успенского не только не пополнил состав научных работников, но еще сократил их количество; таджикский музыкальный кабинет при РДНТ уже ряд лет не показывает результаты своей фольклорной работы. Песенные экспедиции, за единичными случаями, не проводятся. И все это в то время, когда происходит невиданный расцвет народного песнетворчества!

Проблема хорового многоголосия не может быть разрешена правильно без учета элементов народной полифонии в сольной и ансамблевой инструментальной музыке, органически связанной с вокалом. Именно поэтому нельзя упускать из виду инструментальное многоголосие и эпизодическое двух-трехголосие в ансамбле голоса и аккомпанирующего инструмента.

Эпизодическое двухголосие в инструментальной музыке, не связанной с песней, надо выделить особо. Оно также представляет интерес для народных хоров, организаторы которых часто являются прекрасными музыкантами-инструменталистами или даже руководителями ансамблей народных музыкальных инструментов.

Широко распространено мнение об унисонной основе народной инструментальной музыки в Средней Азии, о том, что возникающие в ней созвучия случайны. Теперь, когда мы вооружены совершенной звукозаписывающей аппаратурой, когда имеется возможность точно расшифровать звучание бытующих инструментальных ансамблей, можно с уверенностью сказать, что это не совсем так.

Настройка струн народных музыкальных инструментов на кварту, квинту (в унисон и октаву) обусловлена приемами исполнения, вытекающими из характерных особенностей национального мелоса. С ростом музыкальной культуры в народной инструментальной музыке возникает двухголосие. Даже слуховые записи Затаевича, Романовской и других обнаруживают определенные закономерности образования разноголосия в инструментальной музыке.

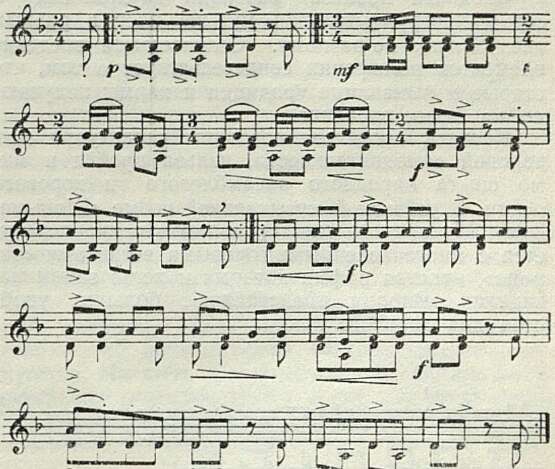

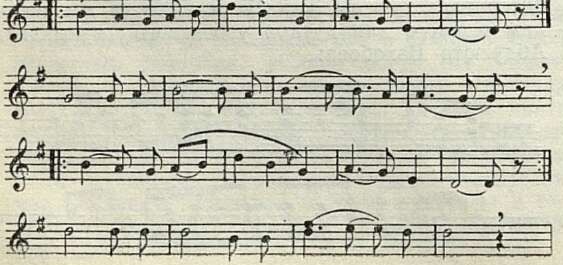

В казахской пьесе для домбры «Кенес-кюй» вначале устанавливается унисон. После разных интервалов двузвучия снова возвращается унисон. Если учесть, что унисон подчеркивает синкопический ритм, очень существенный в этом произведении, то намеренность преодоления интервала кварты, характерного для настройки инструмента, и обоснованность введения унисона будут ясны:

Подобный же прием фиксации внимания на интервалах октавы, квинты и унисона мы находим в пьесе для дутара узбекского музыканта Абдусюта Вахобова:

В пьесе «Мурталынын» для киргизского комуза эпизодическое двузвучие сменяется унисоном и, далее, трезвучие, двузвучие — снова унисоном:

...

Нередко возникают двухголосие и трехголосие между голосом и аккомпанирующим инструментом.

Сложный процесс развития двухголосия в сольно-инструментальной музыке идет в разных республиках по-разному. Сознательное введение элементов полифонии свидетельствует о том, что старые музыкальные традиции и нормы получают сейчас новое значение.

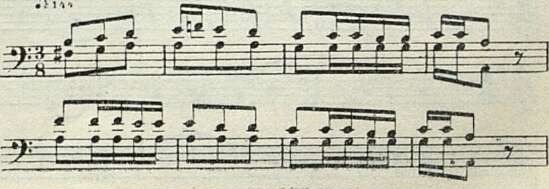

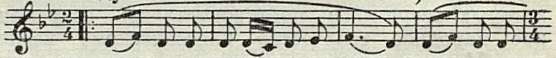

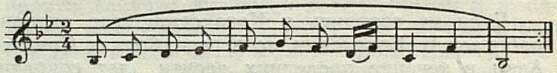

Касаясь проблемы создания репертуара для хоровой самодеятельности, нельзя пройти и мимо опыта народного ансамблевого и хорового пения. В узбекской музыкальной поэме «Шаш-маком» (бухарского цикла) сольное пение чередуется с многочисленными хоровыми вставками «тарона», простая рифма которых и легко запоминающаяся мелодия представляют большие удобства для хорового пения:

![]()

В распространенной в Узбекистане форме соревнования певцов «каттаашуля» есть сопоставление речитативного запева, вторая строка которого (или повторяющаяся первая) подхватывается вторым певцом, и ритмически четкого припева, исполняемого двумя или тремя певцами. Существуют и другие формы народного пения, например диалогические, близкие к двухголосию.

Нельзя не обратить внимания на большой интерес молодежи среднеазиатских республик к коллективному, хоровому пению.

В Ашхабаде нам удалось слышать, как самодеятельный хор девушек, недавно приехавших из отдаленных аулов, исполнял песни туркменских композиторов и народную девичью песню «Ляле». Яркое впечатление оставил также очень интересный мужской хор. Три народных песни и «Гимн демократической молодежи» А. Новикова были исполнены этим многонациональным по составу хором интонационно чисто, уверенно и с большим воодушевлением.

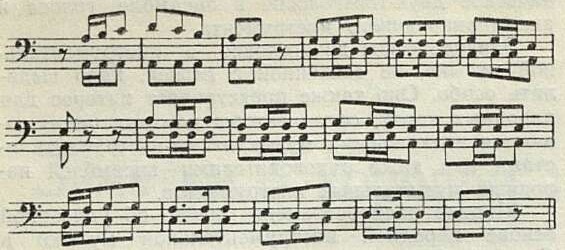

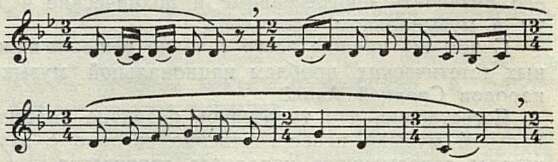

В киргизском колхозе «Оттук» (на озере Иссык-Куль) дети исполняли новые колхозные песни. Некоторые из песен сложены самими детьми на слова, заимствованные из киргизского букваря. Звонко и чисто звучит унисон детского хора в новой светлой песне о Сталине:

Не лишена самобытности и мелодического развития ясная по форме новая песня «Цветущая Киргизия», прозвучавшая в том же исполнении:

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 5

- Об опере «Богдан Хмельницкий» 7

- Декада украинского искусства в Москве 12

- О прогрессивной роли программной музыки 15

- О драматическом конфликте в советской опере 26

- Против уступок опереточному штампу (Об опереттах «Мечтатели» К. Листова и «Сын клоуна» И. Дунаевского) 37

- Новое в военно-оркестровой музыке 46

- О некоторых вопросах советского музыкознания 50

- О традициях народной музыки и развитии хоровой культуры 55

- Заметки о хоровом пении в Средней Азии 60

- Саратовские музыканты в Москве 64

- Концерты польских музыкантов 65

- Смотр вокальной молодежи театра имени Станиславского и Немировича-Данченко 68

- Мстислав Ростропович 70

- Развитие слуха студентов-вокалистов 74

- Несколько мыслей по поводу вокального образования 76

- О трудностях в работе педагога-вокалиста на периферии 78

- 17. Гольдштейн М. Воспоминания о Тургеневе и Полине Виардо 79

- Воспоминания о Тургеневе и Полине Виардо 79

- Неизданные письма Ф. Листа 83

- Письмо А. Н. Верстовского к М. П. Погодину 84

- Музыкальная жизнь Румынии 85

- Пути развития музыкального творчества в Румынской Народной Республике 91

- Музыковедческие труды академика Зденка Неедлого 97

- Зарубежная хроника 101

- Нотография и библиография 102

- Хроника 109

- В несколько строк 112

- Знаменательные даты 115