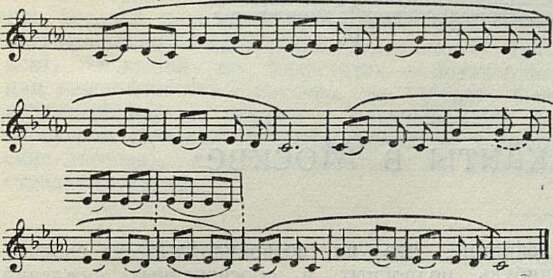

В своем песенном творчестве киргизские колхозники быстро откликаются на события, происходящие в нашей стране и за рубежом. Свидетельством тому служит киргизская песня «Хорошие вести из Китая»:

В таджикском колхозе имени Сталина (Рахатский район Сталинабадской области) сложена новая песня «О хлопкоробке». В стремлении аккомпаниаторов (скрипача и дойриста) подпевать солисту, во вступительном наигрыше скрипача, контрастировавшем мелодии певца, несомненно, было нечто качественно новое, идущее от идеи и образа произведения.

О возможностях развития хорового пения в Таджикистане свидетельствует небольшой, но ценный опыт работы хормейстера П. М. Милославова.

На курсах по подготовке культработников в таджикском селе Костаж в течение месяца проводились занятия по выработке навыков хорового пения. У будущих библиотекарей и избачей, встретившихся впервые с организатором хора, вначале как будто не оказалось музыкального слуха в пределах привычных норм, но было обнаружено хорошее чувство ритма.

Когда в качестве материала для изучения элементарной нотной грамоты и для выработки навыков совместного пения была взята популярная таджикская народная песня, то ее сразу запели двое, а вскоре подхватили и все присутствовавшие; в хоровом пении слышались эпизодические квартовые и квинтовые звучания.

Во время пения современной советской песни унисон сменился двухголосием, в котором преобладали квинты, кварты и терции.

Увлечение хоровым пением было настолько велико, что участники коллектива продолжали петь и после окончания занятий. При этом можно было наблюдать более интересное и развитое двухголосие. Хоровое пение неизменно привлекало многочисленную аудиторию.

После окончания работы курсов хор слушателей дал концерт, в котором были исполнены Гимн Таджикской ССР, «Наш тост» Шахиди, «Гимн демократической молодежи» А. Новикова и другие произведения.

Опыт работы с этим хором показывает большие возможности развития хоровой культуры в Таджикистане. Вести о возникновении кружков хоровой самодеятельности среди железнодорожников Узбекистана, в колхозах Киргизии и на предприятиях Семипалатинской, Джамбульской и прочих областей Казахстана свидетельствуют о большом интересе народа к хоровому пению.

Основными препятствиями росту хоровой культуры являются крайний недостаток квалифицированных руководителей хоровых кружков и отсутствие репертуара из национальных хоровых произведений.

Перед композиторами Средней Азин встает неотложная задача создания новых, более современных форм многоголосной музыки, обогащенной полифоническими элементами народного творчества. Широкое распространение хорового пения в Средней Азии невозможно без творческого использования богатств народной музыки — элементов народной полифонии, бытующих форм современной песни, а также без освоения опыта русских композиторов-классиков.

Среди композиторов Средней Азии еще не изжиты две неверные тенденции обращения с народным мелодическим материалом. Одна из них ведет к созданию хоровых произведений чрезмерной сложности, без учета запросов слушателей и конкретных возможностей исполнителей. Представители другой тенденции недоучитывают рост исполнителей и слушателей, ориентируются главным образом на традиционные, часто архаические образцы народной музыки, стоят за развитие национальной музыки без нарушения «унисонной ясности».

Изучение элементов народной полифонии, успешное творческое освоение принципов разработки народной музыки русскими композиторами-классиками помогут национальным композиторам создать хоровые произведения, близкие и понятные народу.

Обращаясь к фольклорному наследию, мы не должны забывать, что формирование советской музыкальной культуры неотделимо от современного народного творчества. А это обязывает к еще более глубокому, неустанному изучению подлинной природы народного музыкального творчества — этой основы основ профессионального искусства. На этом пути композиторы найдут выразительные средства, необходимые для воплощения в хоровых произведениях жизненных тем нашей советской современности.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Саратовские музыканты в Москве

После очень удачных гастролей в Москве больших групп музыкантов из Свердловска и Новосибирска столицу посетили артистические гости из Саратова.

Нам уже приходилось отмечать, что наиболее ценным в московских гастролях периферийных музыкантов является широкий показ местного народного и профессионального музыкального творчества (см. журнал «Советская музыка» №№ 5 и 6).

Саратов — город, живущий интенсивной, интересной музыкальной жизнью. Здесь работает хороший, богатый одаренными певцами оперный театр имени Чернышевского; значительными исполнительскими силами обладает и Саратовская филармония: в ее системе находятся симфонический оркестр и хоровая капелла. Репертуар этих организаций широк и разнообразен: он включает, наряду с русской и западной музыкальной классикой и современной музыкой, произведения местных авторов Котилко, Янковского, Архангельского, Кашницкого, Иванова, Линькова. В Саратове работает один из лучших в Российской Федерации Домов народного творчества, проводятся смотры народной песни и танца, собираются и изучаются образцы местного музыкального и хореографического народного искусства.

К сожалению, эта большая творческая работа, проводимая в Саратовской области, не нашла почти никакого отражения в программах гастрольных московских концертов саратовских музыкантов. Танец «Карачанка», записанный в селе Терновка Родничковского района, в исполнении самодеятельного хореографического коллектива — вот единственный образец народного творчества, фигурировавший в репертуаре московских гастролей. Песня П. Линькова «Как у Волги, у реки» (не оставившая сильного впечатления) оказалась единственным образцом местного профессионального музыкального творчества.

В Саратове находится несколько музыкальных учебных заведений: Государственная консерватория имени Собинова, музыкальное училище, три музыкальных школы. Было очень интересно познакомиться в московских концертах с исполнительским искусством одаренных студентов-дипломников Саратовской консерватории — вокалистов М. Ефимовой и Б. Кокурина. Это, по существу, уже профессиональные артисты, солисты местного театра оперы и балета имени Чернышевского (Б. Кокурин — лауреат Сталинской премии). Знакомство с этими певцами, к сожалению, было слишком мимолетным (каждый из них выступал в концерте с одним-двумя небольшими произведениями), что не позволило вынести сколько-нибудь подробных и обоснованных суждений. Деятельность Саратовской консерватории ведь не ограничивается одним вокальным факультетом; между тем ни одного представителя других музыкально-исполнительских специальностей Саратовской консерватории мы в программах гастрольных концертов не видели.

Музыкальные школы Саратова были представлены очень способным пианистом-ребенком Аликом Таракановым, с большой технической свободой и выразительностью сыгравшим этюд Хачатуряна, «Полет шмеля» Римского-Корсакова и «Шествие гномов» Грига. Выступал также унисон юных скрипачей, подготовленный преподавателем М. Тименковой. Ансамбль этот играет еще не очень уверенно; однако участие в нем, несомненно, принесет значительную пользу юным учащимся, вырабатывая в них не только навыки коллективного исполнительства, но и хороший музыкальный вкус; отрадно, что в репертуаре унисона, наряду с русской музыкальной классикой, есть и специальные обработки русских народных песен.

Наиболее глубокое и сильное впечатление в концертах саратовских артистов оставило выступление солиста местной филармонии, лауреата Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей на народных инструментах, баяниста И. Я. Паницкого. Это художник большого масштаба; мы затруднились бы назвать другого столь же крупного мастера-виртуоза на баяне.

Паницкий исполнял произведения русской музыкальной классики и собственные транскрипции популярных музыкальных произведений. Проникновенно прозвучало в его исполнении симфоническое скерцо Мусоргского. Не говоря уже о чисто мелодической выразительности, ни один полифонический ход, ни одна колористическая деталь не пропадает в исполнении Паницкого. Это еще отчетливее обнаружилось в исполнении «Жаворонка» Глинки в собственной транскрипции. Паницкий проявил здесь, помимо выдающегося исполнительского таланта, и незаурядное творческое дарование. «Жаворонок» Глинки был интересно, колоритно расцвечен — преимущественно полифоническими эпизодами, а также многими блестящими виртуозными моментами. Все это было выразительно, изобретательно, оригинально и почти всегда на высоком уровне художественного вкуса.

Очень успешно выступали в Москве саратовские вокалисты, особенно О. Калинина (превосходное колоратурное сопрано), исполнившая большой и разнообразный репертуар, классический и современный, и Г. Станиславова (лирическое со

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 5

- Об опере «Богдан Хмельницкий» 7

- Декада украинского искусства в Москве 12

- О прогрессивной роли программной музыки 15

- О драматическом конфликте в советской опере 26

- Против уступок опереточному штампу (Об опереттах «Мечтатели» К. Листова и «Сын клоуна» И. Дунаевского) 37

- Новое в военно-оркестровой музыке 46

- О некоторых вопросах советского музыкознания 50

- О традициях народной музыки и развитии хоровой культуры 55

- Заметки о хоровом пении в Средней Азии 60

- Саратовские музыканты в Москве 64

- Концерты польских музыкантов 65

- Смотр вокальной молодежи театра имени Станиславского и Немировича-Данченко 68

- Мстислав Ростропович 70

- Развитие слуха студентов-вокалистов 74

- Несколько мыслей по поводу вокального образования 76

- О трудностях в работе педагога-вокалиста на периферии 78

- 17. Гольдштейн М. Воспоминания о Тургеневе и Полине Виардо 79

- Воспоминания о Тургеневе и Полине Виардо 79

- Неизданные письма Ф. Листа 83

- Письмо А. Н. Верстовского к М. П. Погодину 84

- Музыкальная жизнь Румынии 85

- Пути развития музыкального творчества в Румынской Народной Республике 91

- Музыковедческие труды академика Зденка Неедлого 97

- Зарубежная хроника 101

- Нотография и библиография 102

- Хроника 109

- В несколько строк 112

- Знаменательные даты 115