тельны, что уже летом 1940 года он смог выступить в Славянске с исполнением концерта Сен-Санса в сопровождении оркестра.

Одновременно (с 1937 года) Слава занимался по композиции в музыкальном училище при консерватории у Е. О. Месснера. Занятия композицией он продолжал под руководством М. И. Чулаки в городе Чкалове, где семья его находилась в годы Отечественной войны.

В 1942 году юноша принял участие и как исполнитель, и как композитор в творческом вечере советских композиторов. Он сыграл свою поэму для виолончели и прелюдию для фортепиано. Кроме того, он аккомпанировал на фортепиано своему отцу, исполнившему первую часть его виолончельного концерта. В местной газете отмечались яркое мелодическое дарование, большой музыкальный вкус юного композитора, а также его прекрасные исполнительские возможности. В том же году он в сопровождении оркестра Малегота мастерски и с юношеским воодушевлением исполнил «Вариации на тему рококо» Чайковского.

Вскоре после смерти отца Мстислав Ростропович вернулся в Москву и в 1943 году был принят в Московскую консерваторию в класс виолончели профессора С. М. Козолупова, а вслед за тем начал заниматься в классе композиции у профессора В. Я. Шебалина.

Еще в студенческие годы проявился живой интерес М. Ростроповича к советской музыке. В 1944 году он принял участие в конкурсе студентов Московской консерватории на лучшее исполнение произведений советских композиторов и получил первую премию. Этот конкурс явился как бы боевым крещением молодого артиста, сыгравшим немалую роль в определении его дальнейшего пути.

Колебания Ростроповича в выборе основного вида музыкальной деятельности — исполнительской или композиторской — начинают преодолеваться отныне все возрастающим интересом к исполнительскому творчеству, к деятельности артиста.

Уже год спустя, на Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей, восемнадцатилетний юноша был удостоен, наряду с выдающимися воспитанниками советской фортепианной школы Виктором Мержановым и Святославом Рихтером, звания лауреата этого конкурса и первой премии. Внимание жюри конкурса и многочисленных слушателей было привлечено его проникновенным и артистическим исполнением виолончельного концерта Мясковского, требующего от исполнителя и зрелости художественного мышления, и высокого мастерства.

О необыкновенно успешном формировании молодого артиста достаточно убедительно свидетельствует и то, что со второго курса консерватории он был переведен сразу на пятый. С отличием окончив (всего за три года) консерваторию, Ростропович завершил свое образование в аспирантуре (1946–1948), также под руководством профессора Козолупова.

Но формирование юного музыканта никак не ограничивалось развитием его исполнительского мастерства. Он много читал, много слушал, долгие часы проводил за фортепиано, знакомясь с музыкальными произведениями различных стилей и жанров. Сам он придает наибольшее значение в воспитании своего художественного вкуса Баху и Моцарту, Чайковскому и Мусоргскому, Мясковскому и Прокофьеву.

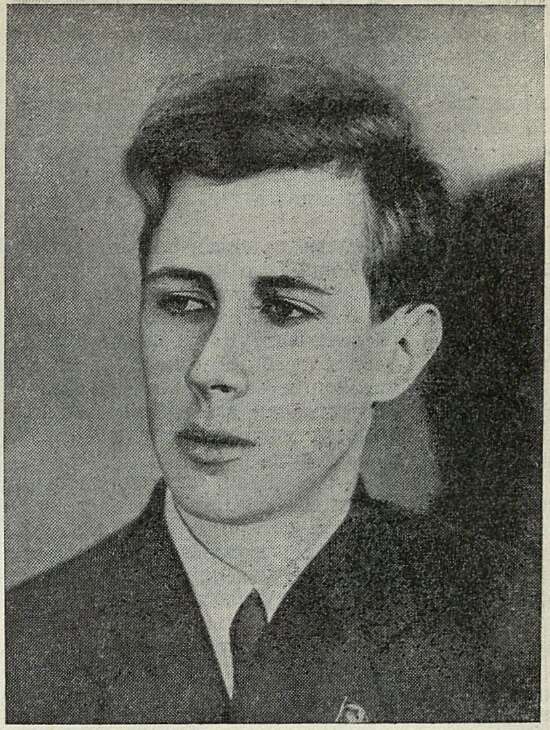

М. Л. Ростропович

Следует отметить рано обнаружившийся и все нарастающий интерес молодого виолончелиста к сложным музыкальным задачам, к крупным концертным произведениям. Поразительно развитое чувство формы, способность к охвату значительных и по замыслу, и по масштабу произведений сказались в освоении им таких крупных полотен, как 5-я сюита Баха для виолончели соло, концерты Мясковского, Глиэра и Шумана.

Знаменательными вехами на пути развития артистического дарования Мстислава Ростроповича явились международные конкурсы 1947, 1949 и 1950 гг., неизменно заканчивавшиеся победой советской виолончельной школы.

Если советские пианисты открыли счет своим международным победам в 1927 году (конкурс имени Шопена в Варшаве), а скрипачи — в 1935 году (конкурс имени Венявского в Варшаве), то советские виолончелисты впервые выступили на международной арене в 1947 году на конкурсе Международного фестиваля демократической молодежи в Праге. Оба представителя советской виолончельной культуры, М. Ростропович и Ф. Лузанов (ученики профессора С. М. Козолупова), были удостоены первой премии. Столь же блистательно проявили себя советские виолончелисты спустя два года на конкурсе Международного фестиваля демократической молодежи в Будапеште (1949). Первые премии были снова присуждены советским виолончелистам — М. Ростроповичу и Д. Шафрану.

Серьезным испытанием художественной зрелости советской виолончельной школы явился Международный конкурс виолончелистов на премию

имени Гануша Вигана1 в Праге в 1950 году. В этом конкурсе участвовало около тридцати лучших молодых виолончелистов мира, представлявших двенадцать стран. И это соревнование подтвердило превосходство советской виолончельной школы: оно закончилось завоеванием советскими виолончелистами двух первых, второй и третьей премий. И снова первая премия (наряду с Д. Шафраном) досталась Мстиславу Ростроповичу.

Выдающиеся успехи талантливого артиста отнюдь не приостановили его роста и не привели его к самоуспокоенности. Постоянное чувство ответственности (не только за себя, но и за советскую исполнительскую школу, которую он представляет) и высокая требовательность к своему искусству заставляли и заставляют Мстислава Ростроповича работать над дальнейшим углублением выразительности исполнения, над дальнейшим развитием мастерства.

Еще А. Н. Серов осуждал «сверхестественные усилия виолончелистов — сделать из виолончели во что бы то ни стало скрипку...» При замечательной одаренности и высокоразвитой, исключительно здоровой музыкальной интуиции Ростроповичу сравнительно легко удалось преодолеть юношеское увлечение виртуозностью, отразившееся, в частности, и в его собственной эффектной пьесе «Юмореска», и в исполнении на виолончели таких виртуозных скрипичных пьес, как «Perpetuum mobile» Паганини и «Presto» Синдинга. Свои неограниченные виртуозные возможности молодой артист сумел поставить на службу высоким задачам художественной выразительности, отвергнув путь бездумного виртуозничества.

Немалую роль в прогрессивной направленности мастерства и исполнительских принципов Мстислава Ростроповича, в самом процессе формирования его артистического облика сыграли воспринятые им через своих учителей Л. В. Ростроповича и С. М. Козолупова лучшие реалистические традиции русской классической виолончельной школы.

Свойственные передовым русским исполнительским школам художественность, правдивость и демократичность, высокое мастерство, культура выразительного, задушевного «пения», обусловливающие впечатляемость и доступность исполнения, находят свое продолжение (на новой качественной основе) в советском исполнительстве. Эти традиции являются ведущими в процессе творческого развития Мстислава Ростроповича.

Особенно заметен художественный рост этого виолончелиста за годы, прошедшие со времени появления исторического Постановления ЦК ВКП(б) от 10 февраля 1948 года. Это были годы крупных прогрессивных сдвигов в советской музыке, годы идейно-художественного роста советских музыкантов-исполнителей, совершенствования их мастерства, расширения творческого кругозора. Нет сомнения в том, что именно пути высокого реалистического и народного искусства, указанные в Постановлении, помогли Мстиславу Ростроповичу преодолеть свойственное ему еще три-четыре года тому назад чрезмерное увлечение техникой, проявлявшийся временами нездоровый интерес к некоторым произведениям формалистического толка.

О глубоко реалистическом стиле исполнения Ростроповича, вступившего в период артистической зрелости, говорит его содержательная, осмысленная и прочувствованная трактовка таких классических произведений виолончельного репертуара, как «Вариации на тему рококо» Чайковского, соната Рахманинова, концерты Дворжака и Шумана, сюиты Баха для виолончели соло и другие.

Особый интерес Ростропович проявляет к новым произведениям советских композиторов. В процессе борьбы с пережитками формализма за последнее время появилось немало виолончельных произведений, отмеченных реалистической направленностью своего содержания, художественностью образов и мелодической выразительностью, — концерты Глиэра, Кабалевского, Габичвадзе, сонаты Мясковского (2-я), Гедике и других. Некоторые из новых советских произведений написаны (и пишутся) для Ростроповича. Ему, как первому исполнителю, наряду с капитальным и продолжающим лучшие классические традиции концертом Глиэра, посвящена напевная и поэтичная 2-я соната Мясковского, удостоенная Сталинской премии. Ростропович является также первым исполнителем виолончельной сонаты Прокофьева. Творческая связь его с этим крупным мастером возникла в процессе работы Прокофьева над 2-м концертом для виолончели с оркестром.

Ростропович с нетерпением ждет появления новых советских произведений и, несомненно, вложит и свой талант, и свое мастерство в их вдохновенное исполнительское воплощение.

Для наших крупнейших исполнителей характерен творческий подход не только к вновь созданным произведениям, но и к классике, к сочинениям, имеющим давние (а потому во многом устаревшие) исполнительские традиции. Глубоко и правдиво раскрыть их содержание, сделать его близким и понятным слушателю — почетная задача для советского исполнителя.

В связи с этим должна быть особо отмечена углубленная работа Ростроповича над виолончельным творчеством И. С. Баха. Наследие этого великого композитора вызывает значительный интерес советских слушателей и исполнителей. Советские музыканты-исполнители, пользуясь плодотворным методом социалистического реализма, умеют по-новому, глубоко и правдиво раскрыть демократическую сущность этих произведений. Наряду с советскими мастерами старшего поколения, молодые исполнители вносят свой вклад в дело создания передовых традиций в трактовке баховского творчества. Превосходство советской исполнительской культуры ярко проявилось в победе наших пианистов и скрипачей на Международном конкурсе, происходившем в Лейпциге и посвященном 200-летию со дня смерти Баха. На торжествах в честь этой даты с успехом выступал и Мстислав Ростропович.

Почти беспрецедентным является осуществленное им в текущем концертном сезоне в Москве исполнение цикла из всех шести сюит Баха для виолончели соло. Исполнение этих глубоких по замыслу произведений, изобилующих скрытой по

_________

1 Гануш Виган (1855–1920) — крупный чешский виолончелист, член «Чешского квартета», профессор Пражской консерватории. Г. Виган неоднократно приезжал в Россию. Он высоко ценил школу К. Ю. Давыдова, с которым (как и с П. И. Чайковским) был в переписке.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 5

- Об опере «Богдан Хмельницкий» 7

- Декада украинского искусства в Москве 12

- О прогрессивной роли программной музыки 15

- О драматическом конфликте в советской опере 26

- Против уступок опереточному штампу (Об опереттах «Мечтатели» К. Листова и «Сын клоуна» И. Дунаевского) 37

- Новое в военно-оркестровой музыке 46

- О некоторых вопросах советского музыкознания 50

- О традициях народной музыки и развитии хоровой культуры 55

- Заметки о хоровом пении в Средней Азии 60

- Саратовские музыканты в Москве 64

- Концерты польских музыкантов 65

- Смотр вокальной молодежи театра имени Станиславского и Немировича-Данченко 68

- Мстислав Ростропович 70

- Развитие слуха студентов-вокалистов 74

- Несколько мыслей по поводу вокального образования 76

- О трудностях в работе педагога-вокалиста на периферии 78

- 17. Гольдштейн М. Воспоминания о Тургеневе и Полине Виардо 79

- Воспоминания о Тургеневе и Полине Виардо 79

- Неизданные письма Ф. Листа 83

- Письмо А. Н. Верстовского к М. П. Погодину 84

- Музыкальная жизнь Румынии 85

- Пути развития музыкального творчества в Румынской Народной Республике 91

- Музыковедческие труды академика Зденка Неедлого 97

- Зарубежная хроника 101

- Нотография и библиография 102

- Хроника 109

- В несколько строк 112

- Знаменательные даты 115