Узбекская

Туркменская

Таджикская

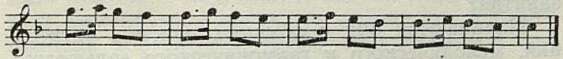

Чутьем гениальных художников наши композиторы-классики уловили и часто использовали эту характерную особенность восточного мелоса. В качестве примеров здесь можно сослаться на «Персидский хор» из «Руслана», похожую на него танцевальную тему в третьей части «Шехеразады» (у кларнета), первый хор половецких девушек из II акта «Князя Игоря», фрагменты из арии Кончака (на словах «Я не враг тебе здесь»), «Половецкий марш» из III акта той же оперы, вторую тему из музыкальной картины «В Средней Азии» и т. д. Какое разнообразие фактуры, творческих приемов находят классики при обработке этих секвентных мелодий!

«Персидский хор»1 Глинки написан в форме вариаций, в которых раскрывается неисчерпаемость творческой фантазии гениального композитора, глубоко проникшегося своеобразием народной мелодии. Музыканты-теоретики находят в секвентно движущейся мелодии скрытую полифонию, предпосылки канонического голосоведения и много других возможностей полифонического и гармонического плана. Хор Глинки — живое подтверждение справедливости этой мысли и замечательное методическое руководство для практиков. На нем можно учиться тому, как подходить к проблеме хорового многоголосия в условиях Средней Азии. Глинка нашел особенности хоровой фактуры, вытекающие из природы мелодии: он использовал унисон, органный пункт, скрытое голосоведение параллельными терциями, встречное движение голосов, имитации, расцветил тему колоритными фиоритурами флейты и создал удивительное по своеобразию и художественной прелести произведение. Разве не является этот творческий опыт ценнейшим пособием для композитора и хоровика?

Мы остановили внимание на секвентной мелодии не только потому, что она типична и дает удобный материал для создания хоровой фактуры. Дело также и в том, что в силу повторности мелодических ячеек она в особенности обостряет у хористов чувство метра и ритма. А это, как уже говорилось, наиболее сложная проблема в данных условиях. Не случайно, что композиторы республик Советского Востока давно пишут свои хоры, подчеркивая метроритмическую пульсацию секвенциями.

Однажды мы присутствовали на занятиях Узеира Гаджибекова с молодым, тогда еще неопытным азербайджанским хором. Талантливо, мудро и со знанием дела подошел Гаджибеков к этому коллективу.

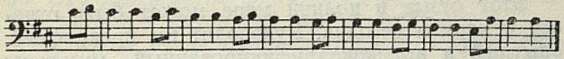

У. Гаджибеков избрал для разучивания популярную азербайджанскую песню «Ай бери бах». Сперва он предложил басам и тенорам исполнять на тонике со словами «Ай бери бах» одну и ту же ритмическую фигуру, очень типичную для азербайджанских песен и танцев:

Выполнить это задание не представляло труда для хористов. Далее Гаджибеков вызвал одну из певиц, задал ей тон и предложил спеть песню на фоне этого аккомпанемента мужских голосов. Дирижер строго следил за ритмической и интонационной четкостью аккомпанемента, предоставляя свободу певице, вносившей в свое исполнение моменты импровизации: она украшала мелодию трелями, делала произвольные паузы, неожиданно затягивала или укорачивала отдельные звуки и т. д. Все же это хоровое пение помогло участникам понять прелесть ансамбля.

Вслед за этим Гаджибеков поручал аккомпанемент попеременно то мужским, то женским голосам, менял при этом солистов, показывал им вступление, продолжительность основных пауз и начала музыкальных фраз. Постепенно Гаджибеков вносил дальнейшие усложнения в аккомпанемент: мужские голоса пели то на одном звуке, то переходили на другой, то делились на два голоса. Так постепенно складывалась хоровая фактура, доступная, понятная и удобная для певцов.

Гаджибеков не пренебрег народной традицией сольного импровизационного исполнения, а умело использовал ее; вместе с тем он нашел в азербайджанской музыке такие характерные элементы, которые помогли певцам подойти к ощущению хора, воспринять хоровую дисциплину.

Мелодика народов Советского Востока таит в себе большие гармонические возможности. Этот факт был подмечен давно, и не только музыкантами. «Все мелодии киргизских песен имеют гармоническую основу», — писал в конце прошлого столетия Г. А. Фенниг2. Русские композиторы-классики не только открыли гармоническую основу восточных мелодий — они стремились найти ее в музыкальной природе самого материала.

Глинка в «Восточных танцах» из IV акта «Руслана» применил кварто-квинтовые гармонии, вытекающие из созвучий народной инструментальной музыки и интонационной структуры мелоса. Во всем си-бемоль-мажорном эпизоде «Лезгинки» он ни разу не использовал чистого доминантового созвучия, действительно не лежащего в основе избранной им мелодии, а всюду заменял его колоритным кварто-квинтовым аккордом. Колористичность гармоний подчеркивается и остинатным басом. Эти гармонические средства сохранил Глинка и для коды «Лезгинки». Еще более подчеркнуто они использованы Бородиным в «Половецкой пляске с хором» из «Князя Игоря».

Наши классики не отводили кварто-квинтовым гармониям монопольной роли. Как известно, они

_________

1 Глинка в своих «Записках» сообщает: «Осенью того же [1829 — В. В.] года у Штерича я слышал персидскую песню, петую секретарем министра иностранных дел Хозрева-Мирзы. Этот мотив послужил мне для хора «Ложится в поле мрак ночной» в опере «Руслан и Людмила». Но «персидской» эта мелодия может быть названа лишь условно, ибо она широко популярна у народов Советского Востока. Эту народную песню можно услышать почти во всей Средней Азии. Ее родственные связи с музыкальными культурами наших восточных народов ясны и из приведенных выше примеров секвентных мелодий.

2 «Этнографическое обозрение», кн. Ill, 1899.

гармонизовали восточные мелодии, используя богатейшие и разнообразнейшие гармонические средства. И это было правильно, ибо совершенно ошибочно представление о том, что кварты и квинты — альфа и омега восточных гармоний.

Киргизский трехструнный комуз — живое опровержение этого: при игре на нем употребляются и эти специфические созвучия, и обычные терцовые аккорды, встречающиеся на всех диатонических ступенях звукоряда. Распространеннейший во всей Средней Азии миксолидийский лад, основанный на слитном соединении мажорных тетрахордов (до, ре, ми, фа, соль, ля, си-бемоль), в песне часто утрачивает свою квартовую природу: кварта делит функцию устойчивости с терцией.

Все русские композиторы вплоть до наших старших современников Глиэра и Василенко, сочиняя музыку на восточные темы, обращались к гармониям, образуемым в результате хроматического движения голосов. Нельзя, конечно, считать, что этот прием был навеян случайными обстоятельствами: он был закономерен, так как подсказывался интонационными особенностями мелодии, в которой встречаются фиоритуры, не укладывающиеся в нашу темперированную шкалу.

Бородин в «Каватине Кончаковны» стилизует эти характерные интонации и одновременно находит гармонии, соответствующие ажурному узору вокальной партии. Никому не придет в голову упрекнуть композитора в том, что он в данном случае воспользовался этими томными, хроматически ползучими гармониями, так прекрасно сливающимися с мелодией и с образом Кончаковны.

Верно, что композиторы-классики представляли Восток слишком обобщенно. В силу недостаточности тогдашних знаний народного творчества они не различали в нем разнообразных национально самобытных музыкальных культур. Но они очень тонко подметили общее для ряда этих культур и гениально претворили это общее в своей музыке.

Наши классики оставили богатейшее художественное наследие. В нем мы находим ответы на многие вопросы, волнующие нас в связи с задачами развития хоровой культуры в республиках Средней Азии.

Обратимся к творческой практике наших дней.

Большой, интересный опыт накопил хор Киргизской Государственной филармонии, существующий уже около пятнадцати лет и завоевавший популярность далеко за пределами своей республики. Его выступление на декаде советской музыки республик Средней Азии в Ташкенте в 1944 году нашло в печати заслуженную высокую оценку:

«Многим профессиональным вокальным ансамблям есть чему поучиться у этого на редкость слаженного коллектива, владеющего исключительно тонкими художественными средствами выражения. Прекрасная, уравновешенная звучность, чистый строй, гибкая динамика, мягкий, несколько камерный тембр отдельных партий, свободное владение четырехголосием — все эти похвальные особенности, бесспорно достигнутые долгим и упорным трудом, делают честь организаторам и руководителям этого замечательного ансамбля»1.

Этот отзыв в полной мере может быть отнесен к хору и сегодня. Руководит им прекрасный, опытный и высококвалифицированный музыкант Тихон Васильевич Троянский, хорошо разбирающийся в особенностях киргизской народной музыки. Это позволило ему найти правильный путь в занятиях с хором и добиться очень хороших результатов. Как же Т. В. Троянский проводит эти занятия?

Начинаются они с обычных приемов распевания, мелодического и гармонического сольфеджирования; затем разучиваются партии. Партии сдаются дирижеру группами по голосам и каждым хористом в отдельности; потом происходит сводная репетиция. Таким образом, на всех этапах кропотливого педагогического процесса руководитель хора имеет возможность безошибочно выявить слабые стороны каждого хориста в отдельности и всего своего коллектива.

«Мои хористы интонируют достаточно чисто. Эта сторона исполнения дается нам сравнительно легко, но у них слабее развито чувство метра, ощущение ритмических закономерностей. Основную трудность в занятиях с ними представляет привитие нужных исполнительских навыков именно в этом направлении», — так обобщает свои наблюдения Троянский. Вся методика его работы с хором основывается на использовании уже установившихся в этой области традиций, но вместе с тем и на учете этих специфических местных условий.

Троянский шаг за шагом, от одной репетиции к другой, добивается при помощи продуманных упражнений четкости метроритмической стороны исполнения. В этом ему помогает и репертуар, создаваемый для хора композиторами Киргизии, и широко использующий типичный для определенных народных жанров метроритмический рисунок.

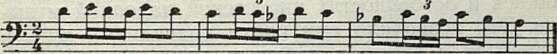

В киргизской народной музыке встречаются две характерных ритмических формулы. Одна из них типична для вокального, другая — для инструментального жанра. Узор первой определяется размером народного 7- и 8-слогового стиха и манерой его речитирования, распевания:

или..., или

узор второй сложился под влиянием штриховой фактуры комуза: ...или ....

Эти типичные формы движения легко схватываются на слух и запечатлеваются в памяти после первого же ознакомления с народной музыкой. Они и лежат в основе многих хоровых произведений, будучи вплетенными в мелодию или в виде остинатных ритмов; они содействуют выработке у хористов чувства коллективной художественной дисциплины.

Мы видим здесь, как традиционные элементы народной музыкальной речи, в основе своей импровизационной, служат развитию новых, коллективных форм музицирования.

Талантливое произведение М. Абдраева «Наша эпоха» несет в народ новые, актуальные идеи и образы. Собранное, волевое, ритмически четкое, упругое, оно обогащает и сокровищницу национальной музыки новыми красками и звучаниями. Хор исполняет его с большим воодушевлением, очень стройно, звучит оно по-настоящему народ

_________

1 А. Островский. «Узбекское искусство на декаде советской музыки республик Средней Азии». Сборник «Пути развития узбекской музыки», изд. «Искусство», М.— Л., 1946, стр. 199.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 5

- Об опере «Богдан Хмельницкий» 7

- Декада украинского искусства в Москве 12

- О прогрессивной роли программной музыки 15

- О драматическом конфликте в советской опере 26

- Против уступок опереточному штампу (Об опереттах «Мечтатели» К. Листова и «Сын клоуна» И. Дунаевского) 37

- Новое в военно-оркестровой музыке 46

- О некоторых вопросах советского музыкознания 50

- О традициях народной музыки и развитии хоровой культуры 55

- Заметки о хоровом пении в Средней Азии 60

- Саратовские музыканты в Москве 64

- Концерты польских музыкантов 65

- Смотр вокальной молодежи театра имени Станиславского и Немировича-Данченко 68

- Мстислав Ростропович 70

- Развитие слуха студентов-вокалистов 74

- Несколько мыслей по поводу вокального образования 76

- О трудностях в работе педагога-вокалиста на периферии 78

- 17. Гольдштейн М. Воспоминания о Тургеневе и Полине Виардо 79

- Воспоминания о Тургеневе и Полине Виардо 79

- Неизданные письма Ф. Листа 83

- Письмо А. Н. Верстовского к М. П. Погодину 84

- Музыкальная жизнь Румынии 85

- Пути развития музыкального творчества в Румынской Народной Республике 91

- Музыковедческие труды академика Зденка Неедлого 97

- Зарубежная хроника 101

- Нотография и библиография 102

- Хроника 109

- В несколько строк 112

- Знаменательные даты 115