МУЗЫКА НАРОДОВ СССР

О традициях народной музыки

и развитии хоровой культуры

В. ВИНОГРАДОВ

В музыкальном быту народов Советского Востока хоровое пение в прошлом не получило распространения. Здесь господствовала своеобразная и очень развитая, шлифовавшаяся в течение многих веков культура сольного исполнения. Правда, народные певцы не всегда пели поодиночке, они выступали и совместно, но их пение и в этом случае не было хоровым, а представляло собой диалог-состязание, в котором демонстрировалось, оттачивалось то же самое искусство солиста-импровизатора.

Это искусство основывалось на установившихся традициях и художественных нормах, во многом отличных от тех, которым подчиняется певец в условиях хорового, хотя бы и одноголосного, пения. Акын или бакши ценился тем выше, чем ярче проявлялись его способности к созданию текста песни и оригинального варианта ее напева. Все это мало помогало воспитанию навыков хорового — ансамблевого — исполнения. Хор распался бы, если бы он был основан на таких индивидуально творческих принципах.

Нельзя отрицать того, что подобные традиции создают определенные трудности для развития культуры хорового пения. Если не было у народа исторически сложившихся навыков хорового пения, их не выработаешь за один-два года. Нужно время, нужна повседневная настойчивая работа!

Бесспорно, что в этой области достигнуты некоторые успехи: хоровое пение в республиках Средней Азии прививается повсеместно — в оперном театре, филармонии, клубе, школе и семье. Создаются многочисленные профессиональные и самодеятельные хоровые коллективы. В этих хорах накопился ценнейший организационный, творческий и методический опыт. Некоторые из них достигли уже значительных успехов.

Однако надо признать, что темпы и масштабы развития хорового пения в республиках Средней Азии неудовлетворительны и что значение хоровой культуры в ряде случаев недооценивается. Чем же иначе можно объяснить, например, тот факт, что в Узбекистане и Таджикистане сейчас нет хоровых капелл? Возникающие и крепнущие профессиональные хоры иногда ликвидируются вместо того, чтобы получить нужную поддержку в работе. Так поступили в Ташкенте с существовавшим там когда-то филармоническим хором.

В числе главных причин, обусловливающих это отставание, в первую очередь надо назвать ошибочное представление о том, что указанные выше исторические особенности будто бы являются непреодолимым или, по крайней мере, огромным препятствием на пути развития хорового пения. Межреспубликанское совещание, посвященное работе хоров и оркестров народных инструментов (Ташкент, январь 1940 года), подвергло критике подобные вздорные «теории». Однако они существуют и поныне в различных вариантах.

Прав был крупный деятель хорового искусства А. А. Егоров, писавший: «В Узбекистане хоровое пение еще не получило должного развития. Это в известной степени можно объяснить историческими причинами. Но еще больше это зависит от наблюдающегося здесь инертного отношения к распространению хоровой культуры в широких массах. И если хоровое пение все еще неторопливо развивается в Узбекистане, то менее всего в этом надо усматривать результаты отсутствия интереса к нему в народе»1.

Опираясь на большое количество фактов, можно утверждать, что со стороны народа проявляется большая тяга к хоровому пению (как и к другим новым здесь формам и жанрам музыкального искусства). При наличии методической помощи эта художественная инициатива масс может привести к решительным сдвигам в области хоровой культуры.

Пишущему эти строки довелось присутствовать на районной учительской конференции в г. Гульче (Ошская область Киргизской ССР). В перерывах между заседаниями участники конференции, в большинстве своем молодежь, неоднократно делали попытки спеть что-нибудь хором. Вызывали удивление проявленные при этом любовь и настойчивость. Однако дело не ладилось, и спеть песню хором более или менее стройно они не смогли. Произошло это прежде всего потому, что

_________

1 А. А. Егоров. «Хоровое пение в Узбекистане». Сборник «Пути развития узбекской музыки», изд. «Искусство», М. — Л., 1946, стр. 158.

люди не знали слов песни или знали их в нескольких вариантах: каждый певец исполнял свой вариант. До сих пор в Киргизии не издано ни одного массового песенника. Наличие его, конечно, помогло бы устранить эту путаницу с текстами. Но это не все.

Как только учителя запевали песню хором, то оказывалось, что у них по-разному звучала и сама мелодия: они неодновременно начинали и кончали фразы, делали неодинаковые паузы, одни затягивали, другие укорачивали звуки и т. д. Но они очень остро ощущали тональность, лад песни, ее основной интонационный узор, т. е. им было присуще основное качество хориста: умение быстро и точно уловить заданную тональность и чисто проинтонировать свою партию.

Если бы среди них нашелся человек с элементарной музыкальной подготовкой и организаторскими способностями, он после небольшой работы добился бы с этим коллективом значительных успехов. Учителя не только очень хотели петь сообща, но и сразу выявили свои сильные и слабые стороны, сразу подсказали тот метод, при помощи которого руководитель привил бы им навыки хорового пения.

Киргизский певец-импровизатор очень свободен в выборе темпа, метро-ритмического рисунка. У киргизов в прошлом не было танца с его устойчивыми ритмами. Одна и та же ритмическая формула какой-либо популярной песни исполняется певцами-солистами с большими отклонениями. Поэтому для киргизского певца в хоровом коллективе наиболее сложным является восприятие одного обязательного для всех метра и ритма; поэтому и учителя из Гульчи никак не могли организовать унисонный ансамбль. А ведь достаточно было понять, объяснить эту трудность, выучить одни и те же слова, потом добиться того, чтобы у всех совпадали начало и окончание фраз и т. д., и цель была бы достигнута.

Нам представляется, что в Средней Азии, наряду с трудностями, имеются и условия, благоприятствующие внедрению в народный быт хоровой песни. Здесь очень велика все возрастающая тяга к новым, до сих пор не бытовавшим формам музыкального искусства. Все любят петь, и многие сами сочиняют песни. В самой народной музыкальной культуре содержатся такие элементы, которые при условии их правильного использования могут способствовать развитию хорового пения.

Интересны в этом отношении наблюдения и советы, содержащиеся в уже упоминавшейся статье А. А. Егорова. Автор исходит из того, что в силу исторических условий у узбекского народа получила распространение лишь культура сольного пения. Она обострила мелодическое мышление народа и тем самым создала предпосылки для постепенного перехода к полифоническому многоголосию. По мнению А. А. Егорова, при выработке первичных навыков хорового пения «к самым благоприятным результатам может привести практика канонического пения». Он иллюстрирует свою мысль методически продуманными нотными примерами, начиная с элементарных канонов, основанных на узбекской песне.

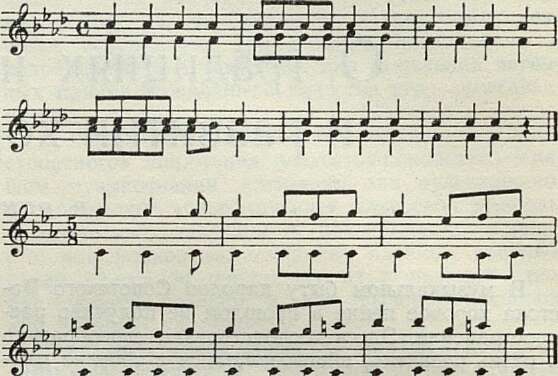

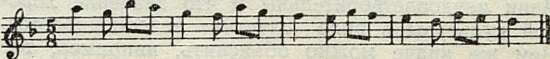

Эти очень ценные соображения могут быть подкреплены многими доводами. Зачатки полифонии содержатся даже в самой народной музыке. Всякий, кто имел возможность слушать народного певца, которому аккомпанирует тарист или кеманчист или оба вместе, не мог не заметить частого использования приема имитации (на что в свое время обратил внимание А. Д. Кастальский). Эта особенность была претворена Бородиным в маленьком ариозо Овлура во II акте «Князя Игоря». В народной инструментальной музыке при внимательном ее анализе обнаруживаются достаточно разнообразные элементы полифонии. Распространеннейшие в Средней Азии двухструнные инструменты домбра и дутар дают примеры параллельного, встречного, расходящегося движения голосов и т. д.:

Разве все это не наталкивает нашу мысль на то, где искать разрешение интересующей нас проблемы?

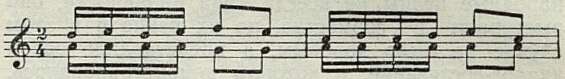

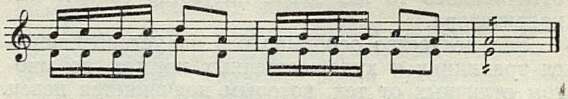

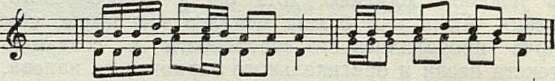

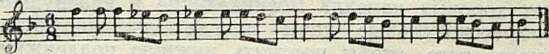

Секвентность — типичная черта мелоса народов Советского Востока. Она редко и не так заметно обнаруживается, когда мелодия развивается, совершая восходящее движение. Но как только это развитие достигнет кульминации, самого высокого звука (аудж), мелодия начинает плавно возвращаться к исходному положению, спускаться вниз секвенционно, поступенно в виде повторяющегося короткого или более развитого мотива или фразы.

Вот несколько образцов таких мелодий, заимствованных из печатных работ А. Затаевича (казахская и киргизская), Е. Романовской (узбекская), В. Успенского (туркменская), Ф. Файзулаева, Ш. Сахибова и Ф. Шахобова (таджикская):

Казахская

Киргизская

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 5

- Об опере «Богдан Хмельницкий» 7

- Декада украинского искусства в Москве 12

- О прогрессивной роли программной музыки 15

- О драматическом конфликте в советской опере 26

- Против уступок опереточному штампу (Об опереттах «Мечтатели» К. Листова и «Сын клоуна» И. Дунаевского) 37

- Новое в военно-оркестровой музыке 46

- О некоторых вопросах советского музыкознания 50

- О традициях народной музыки и развитии хоровой культуры 55

- Заметки о хоровом пении в Средней Азии 60

- Саратовские музыканты в Москве 64

- Концерты польских музыкантов 65

- Смотр вокальной молодежи театра имени Станиславского и Немировича-Данченко 68

- Мстислав Ростропович 70

- Развитие слуха студентов-вокалистов 74

- Несколько мыслей по поводу вокального образования 76

- О трудностях в работе педагога-вокалиста на периферии 78

- 17. Гольдштейн М. Воспоминания о Тургеневе и Полине Виардо 79

- Воспоминания о Тургеневе и Полине Виардо 79

- Неизданные письма Ф. Листа 83

- Письмо А. Н. Верстовского к М. П. Погодину 84

- Музыкальная жизнь Румынии 85

- Пути развития музыкального творчества в Румынской Народной Республике 91

- Музыковедческие труды академика Зденка Неедлого 97

- Зарубежная хроника 101

- Нотография и библиография 102

- Хроника 109

- В несколько строк 112

- Знаменательные даты 115