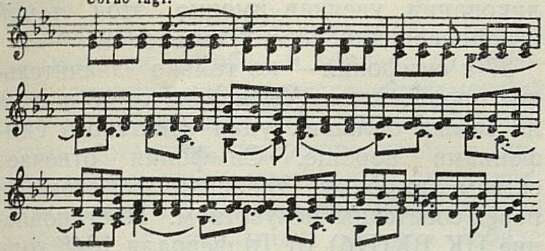

ность роднят ее с мелодией Глинки. Это песнь о России, о русской природе, простая и задушевная:

Соrnо ingl.

Еще светлее и ярче звучит эта тема в заключительном разделе 1-й части (репризе). Теперь, после взлетов и спадов разработки, она проходит у струнной группы особенно полнозвучно и торжественно.

Русские народно-песенные образы появляются у Мясковского также не впервые. Средствами песни стремился композитор нарисовать образ Степана Разина в 8-й симфонии; народно-песенные интонации составляют основу тематизма 5-й симфонии. Эта последняя наиболее близка по концепции к 27-й и воспринимается теперь почти как ранний ее эскиз. Но никогда еще в симфониях Мясковского не было достигнуто такое приближение к самой сущности народной песенности, никогда еще песенные мелодии не звучали у него с такой полнотой и открытостью чувства.

Это особенно ясно чувствуется по сравнению с предшествующей, 26-й симфонией. Старинные русские напевы были использованы в ней как тематическая основа, но они все же не стали собственной речью композитора. И при всем мастерстве, при всей законченности формы 26-я симфония не смогла найти живого отклика у слушателя.

Песенная тема побочной партии — cамый значительный, «вершинный» образ 1-й части. Она словно освещает всю эту часть, раскрывает ее художественный замысел. С появлением этой темы становится ясным, куда были направлены движение первой темы в экспозиции и развитие ее в разработке: к музыкальному образу Родины, русской природы. Именно этот образ яснее и отчетливее всего запечатлевается в сознании после прослушивания 1-й части.

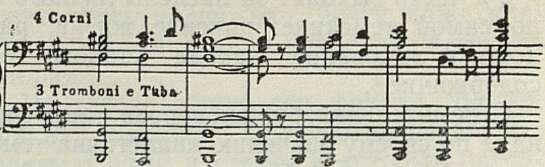

Начало 2-й части переносит нас в другой мир образов. Скорбно и торжественно звучит хор медных инструментов. Не реквием ли это, не размышление ли о смерти?

Но за этим образом скорби, рождаясь из его интонаций и как будто поднимаясь над ним, возникает еще одна чудесная певучая мелодия. И становится ясным, что и эта часть симфонии с ее траурным началом обращена к живым людям, говорит о жизни. И воспевает она не страдания и скорбь, а победу человеческого духа над ними. Поэтому так просветленно звучит эта новая тема после драматической средней части (allegro appassionato). Она проходит у струнных, обвитая прозрачными подголосками деревянных духовых. Основная тема 2-й части по характеру близка теме побочной партии из 1-й части, напоминая ее даже и отдельными интонациями:

Пример 3

Первые две части симфонии, волнующие глубоко искренним, лирическим тоном высказывания, в сущности уже выходят за пределы личного, их образы обращены ко многим и не могут не быть услышаны многими. Ясно ощутимое во многих симфониях Мясковского (особенно в 6-й) противоречие между «я» художника и объективным миром в 27-й симфонии не существует. Говоря о себе, композитор раскрывает и чувства окружающих его людей, а рисуя картины окружающей жизни, наполняет их глубоко личным от-

ношением. Личность художника не мыслится вне жизни его страны, его народа — отсюда рождается совсем новый тон лирики, открытой и общительной, обращенной к людям.

3-я часть выходит за пределы личного и по самой тематике: кипение жизни, радость и ликование народа — таково ее содержание1.

Стремительная, бурная первая тема финала по своему значению аналогична теме главной партии 1-й части, и не случайно из ее «вечного движения» выкристаллизовывается тема, похожая по своим контурам на тему 1-й части:

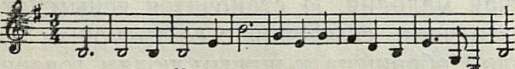

Как и главная партия 1-й части, первая тема финала стремится вперед, как и она, ведет к светлому, положительному образу. Но он воспринимается уже не как картина природы, а скорее как картина народного праздничного шествия. Вторая тема финала — торжественный ликующий марш, начальная интонация которого напоминает мелодию известной народной песни «Слава», столь часто разрабатывавшуюся русскими композиторами:

Пример 2

И здесь, как в побочной партии 1-й части, нельзя не видеть обращения к теме Родины. Композитор воспевает жизнь и радость народа, и не случайно народно-песенные интонации звучат здесь еще более определенно, чем в других темах симфонии, не случайно композитор обратился к теме, родственной песне «Слава», — музыкальному образу народного ликования, увенчав именно этой темой стройное здание своей симфонии.

27-я симфония — не только значительное произведение Мясковского, но и одна из самых больших удач советского симфонизма вообще. Симфония отвечает самым высоким требованиям, стоящим перед советским искусством. Постановление ЦК ВКП(б) от 10 февраля 1948 года четко определило основы реалистического направления: «... признание огромной прогрессивной роли классического наследства, в особенности традиций русской музыкальной школы, использование этого наследства и его дальнейшее развитие, сочетание в музыке высокой содержательности с художественным совершенством музыкальной формы, правдивость и реалистичность музыки, ее глубокая органическая связь с народом и его музыкальным и песенным творчеством, высокое профессиональное мастерство при одновременной простоте и доступности музыкальных произведений».

27-я симфония показывает, что Н. Я. Мясковский глубоко прочувствовал эти требования, что из критики его собственных произведений он сделал именно те выводы, которые должен был сделать художник-патриот.

Он создал глубоко содержательное и прекрасное по художественной форме произведение, ответив им на то требование советского народа, которое сформулировал А. А. Жданов в своем выступлении на совещании деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б):

«Да, мы не оговорились, мы заявляем, что мы стоим за красивую, изящную музыку, за музыку, способную удовлетворить эстетические потребности и художественные вкусы советских людей, а эти потребности и вкусы выросли неимоверно».

Значение 27-й симфонии — прежде всего в силе утверждения положительных образов, создание которых и в симфонии представляет не меньшую трудность, чем в опере. Убедительность положительных образов последней симфонии Мясковского создается не внешними средствами, не «космической» гром-

_________

1 В отношении музыкальной композиции эта часть как бы сочетает функции скерцо и финала. В ней чередуются две законченные, четко противопоставленные темы. Стремительное, «крутящееся» движение первой из них типично для симфонических скерцо. Вторая, маршеобразная тема могла бы быть основной темой финала. В данном случае эти два образа объединены в одной части.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- Развивать и совершенствовать советскую оперу 3

- Всенародный праздник 10

- На пути оперного реализма («Семья Тараса» Д. Кабалевского) 13

- Опера «От всего сердца» 25

- Последние произведения Н. Я. Мясковского 35

- Кантата о новом Китае 40

- К итогам декабрьского смотра советской музыки (На дискуссии в ССК) 44

- Народный хор (К 40-летию хора им. Пятницкого) 50

- Из закавказских впечатлений 54

- Народная башкирская музыка 59

- Музыкальная шкатулка 66

- Государственный мужской хор Эстонской ССР (К концертам в Москве) 69

- Музыканты Бурят-Монголии в Москве 71

- Гастроли Германа Абендрота 74

- «Картинки с выставки» Мусоргского 75

- А. Н. Есипова (К 100-летию со дня рождения) 82

- Памяти А. П. Большеменникова 85

- Италия в эти дни 87

- Польский музыкальный журнал 94

- Обзор печати 99

- Хроника 102

- В несколько строк 108

- Знаменательные даты 110