песни является, однако, спорным, комизм ее слишком подчеркнут, порой приобретая оттенок гротеска, что приводит к некоторому снижению образа Назара. Чрезмерная акцентировка внешне характеристических моментов лишает его партию должной мягкости и теплоты интонаций.

К числу запоминающихся, мелодически выразительных мест оперы относятся прекрасная, глубоко проникновенная по настроению колыбельная Антонины в начале второй картины, ряд моментов партий Евфросиньи и Павки.

Надо отметить удачное использование подлинной народной песни для характеристики образа лесника, укрывающего в своей землянке руководителя партизан Степана (третья картина).

Драматической выразительностью и разнообразием интонационного языка отличаются народно-хоровые сцены. Особенно выделяется по драматизму замечательный хор женщин, угоняемых в рабство (вторая картина). На основе интонаций, родственных протяжным народным песням, Кабалевский создает обобщенный образ великого народного горя. Мощное развитие, которое получает здесь скорбно-выразительная песенная мелодия, придает этому сравнительно небольшому хору черты трагической монументальности.

В хорах «Семьи Тараса» находят отражение и распространенные жанры советской массовой песни. Так, песня партизан из третьей картины выдержана в духе того жанра массовых походных песен, соединяющих широкую распевность с четким, размеренным маршевым ритмом, который возник еще в годы гражданской войны и получил затем широкое развитие в творчестве советских композиторов. Благороден по стилю хор из шестой картины, выражающий непоколебимую сплоченность старой рабочей гвардии, ее решимость умереть в геройской борьбе, но не склониться перед врагом. Характер этого хора близок к старым революционным песням с их сдержанным, сурово-торжественным пафосом.

Евфросинья — арт. О. Мшанская

В «Семье Тараса» Кабалевский стремится решить сложную проблему оперного речитатива. До сих пор эта проблема была в большой мере камнем преткновения в работе советских композиторов над оперой. Неоднократно отмечались слабость, бесцветность и невыразительность речитативов как общий недостаток большинства существующих советских опер, приводящий к схематизму и упрощенности в обрисовке героев, к подмене живой, реалистической речи условными, штампованными оборотами. Асафьев, критикуя односторонний путь создания оперы исключительно на основе песенных форм, отмечал: «Значение речитатива и работа над ним свелись либо к некоему обобщенному для героев "метризованному просторечию", либо сухому и примитивному, натуралистическому докладыванию прозаической речи, но в интервалах». Между тем очевидно, что без овладения гибким, разнообразным по своим выразительным оттенкам речитативом, правдиво отражающим все душевные движения действую-

щих лиц, нельзя разрешить основных вопросов реалистической оперной драматургии. Не случайно эта проблема всегда приобретала особенную остроту в периоды напряженной борьбы за реалистическое обновление оперного жанра, за приближение его к подлинной, живой действительности. Замечательные, непревзойденные по своей художественной высоте и силе драматического выражения образцы реалистического оперного речитатива дали русские классики.

Автор «Семьи Тараса» стремится преодолеть свойственную многим советским операм интонационную «нейтральность» и безликость речитативов. Речитатив в опере не просто «заполняет» промежутки между отдельными мелодически-напевными эпизодами, а служит средством конкретного, индивидуализированного выявления образов и переживаний действующих лиц. Тем самым ему придается значение одного из важных музыкально-драматургических факторов. Выразительны и драматически насыщенны в большей своей части речитативы Тараса, хорошо выражающие его суровость и непреклонную крутизну характера.

Если в главных, основных партиях речитатив служит лишь дополнительным средством для характеристики образа, то некоторые эпизодические роли целиком выявляются в речитативных сценах. Так, с помощью нескольких метко найденных речитативных фраз Кабалевскому удается создать рельефный, запоминающийся образ старика-партизана, прозванного за свой упорный и крутой нрав «старостой непокорным» (правда, нельзя не пожалеть, что композитор уж слишком скупо представил этот образ, столь колоритно обрисованный в повести Горбатова).

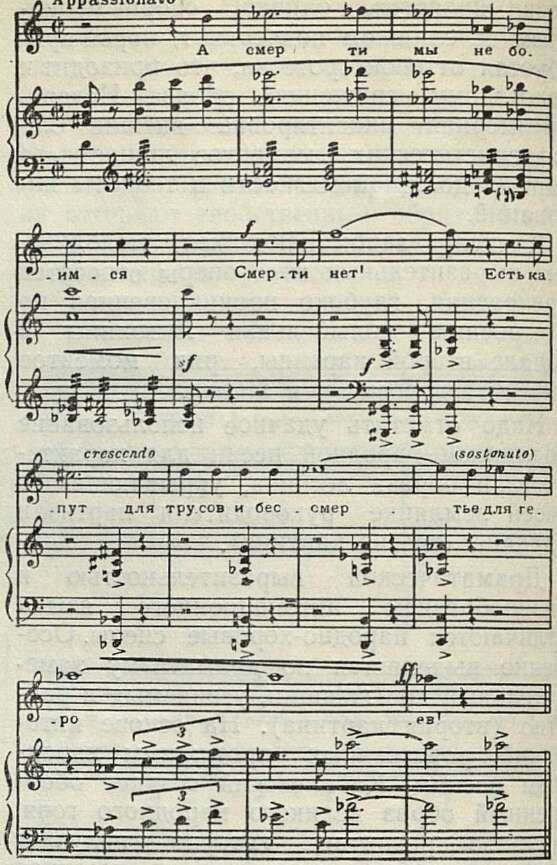

В некоторых местах оперы Кабалевского речитатив достигает высокой степени драматического напряжения. Таковы ответы Насти немецкому лейтенанту в последнем действии, где ее образ ярко раскрывается в своей героической сущности: перед лицом непосредственной опасности проявляются ее твердая воля, бесстрашие и презрение к смерти. Кабалевский удачно подчеркивает это сменой нежно-хрупких, лирических интонаций Насти решительными, волевыми, полными гордого достоинства и силы:

Appassionato

Большую роль в общем комплексе драматургических элементов «Семьи Тараса» играет замечательная по своей сценической чуткости, выразительно яркая и насыщенная оркестровка. Высокое симфоническое мастерство Кабалевского, его превосходное владение средствами оркестровой выразительности широко проявились и в первой его опере — «Мастер из Кламси» (по «Кола Брюньону» Р. Роллана). Но там эти качества служили главным образом для создания отдельных эпизодов жанрового и оркестрово-описательного характера, служащих фоном для основного действия. В «Семье Тараса» оркестр становится органически-неотъемлемым элементом всей музыкальной драматургии, пронизывая действие оперы от начала до конца единым потоком тематического развития.

С этой точки зрения должна быть отмечена ярко эмоциональная по музыке, мужественная увертюра, которая сразу создает у слушателя определенную «на-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- Развивать и совершенствовать советскую оперу 3

- Всенародный праздник 10

- На пути оперного реализма («Семья Тараса» Д. Кабалевского) 13

- Опера «От всего сердца» 25

- Последние произведения Н. Я. Мясковского 35

- Кантата о новом Китае 40

- К итогам декабрьского смотра советской музыки (На дискуссии в ССК) 44

- Народный хор (К 40-летию хора им. Пятницкого) 50

- Из закавказских впечатлений 54

- Народная башкирская музыка 59

- Музыкальная шкатулка 66

- Государственный мужской хор Эстонской ССР (К концертам в Москве) 69

- Музыканты Бурят-Монголии в Москве 71

- Гастроли Германа Абендрота 74

- «Картинки с выставки» Мусоргского 75

- А. Н. Есипова (К 100-летию со дня рождения) 82

- Памяти А. П. Большеменникова 85

- Италия в эти дни 87

- Польский музыкальный журнал 94

- Обзор печати 99

- Хроника 102

- В несколько строк 108

- Знаменательные даты 110