Образы скрипичного концерта Кабалевского — содержательные, идейные, реалистические образы, но это образы иного типа, чем в поэме Свечникова, это непрограммные образы. Сопоставление и развитие музыкальных образов в 1-й части скрипичного концерта Кабалевского имеют идейно-смысловое, содержательное значение, но не имеют сюжетного значения.

Мы не будем останавливаться на других частях скрипичного концерта Кабалевского, ибо в них, как и в 1-й части, идейное содержание раскрывается в сопоставлении и развитии обобщенных музыкальных образов, но не в картинно-сюжетном развитии, отражающем конкретную последовательность жизненных событий.

Произведения, обладающие тем типом музыкальной образности, который мы видели в концерте Кабалевского, как правило, не имеют словесной программы. Произведения же, обладающие непрерывно длящейся музыкально-изобразительной картинностью или сюжетностью развития, как правило, обладают «внешней» программой, раскрывающей содержание музыки немузыкальными средствами (поэтическими, художественно-изобразительными и т. д.). Поэтому, если говорить о программности музыки не только в смысле наличия «объявленного» содержания, а и в смысле самого типа музыкальной образности, то к области программной музыки следует отнести те произведения, которые обладают ярко выраженной музыкально-изобразительной картинностью или сюжетностью развития (эти качества часто совмещаются). К области «непрограммной музыки» следует отнести произведения, отражающие логику развития жизни в более обобщенных музыкальных образах, а также чисто лирические произведения.

Разделение музыки на программную и непрограммную по типу музыкальной образности условно, ибо есть целый ряд сочинений, обладающих картинностью или сюжетностью и не имеющих определенной самим автором программы (таковы, например, многие прелюдии и этюды-картины Рахманинова, баллады Шопена и др.). И, наоборот, есть произведения, обладающие программой (обычно в виде названия или текста романса, песни, редко в виде философского текста), но не являющиеся программными по типу музыкальной образности (такова, например, симфоническая поэма Листа «Орфей»). Кроме того, в самой музыкальной образности есть переходные, промежуточные типы. И тем не менее разделение это реально, ибо чаще всего словесные программы предпосылаются именно произведениям картинного или сюжетного типа, а подавляющее большинство непрограммных по типу своей образности произведений не имеет и словесной программы.

Произведения изобразительно-картинного или сюжетного типа значительно чаще имеют объявленную программу (и в связи с этим могут быть названы собственно программными произведениями) потому, что этот тип музыкальной образности имеет больше точек соприкосновения и общих черт с другими видами искусства (в первую очередь с живописью и литературой). Содержание музыкальных произведений этого типа с большей простотой и естественностью может быть выражено словами или средствами других искусств; отсюда и естественность их восприятия в единстве и соответствии с «внешней» программой. Произведения же непрограммные (хотя и содержательные, идейные, реалистические) более специфичны по типу своей образности, не связываются столь непосредственно с другими искусствами или словесно выраженным сюжетом и потому, если и получают иногда программу, то обычно лишь в виде краткого заглавия, называющего их основную идею или тему, а также иногда в виде посвящения (так, например, скрипичный концерт Кабалевского посвящен советской молодежи).

Говоря об изобразительной картинности или сюжетности программной музыки, мы отнюдь не имеем в виду защиту натуралистической изобразительности в музыке или буквального музыкального «пересказа» сюжета литературного произведения. Речь идет о реалистической программной музыке, где изобразительность подчинена раскрытию идейно-эмоционального содержания и осуществляется музыкально-интонационными в своей основе средствами (как, например, в «морских картинах» Римского-Корсакова) и где сюжетное развитие музыки не копирует литературный сюжет, а творчески его выражает (как, например, в «Садко», «Шехеразаде» Римского-Корсакова).

В тех случаях, когда композитору удается достигнуть картинной изобразительности и сюжетности развития музыки, но образы его не содержат глубокого обобщения жизни, не насыщены впечатляюще эмоциональной выразительностью, — программное музыкальное произведение лишь частично отвечает своим задачам. Мы, например, считаем, что в вокально-симфонической поэме «Путь победы» В. Мурадели средняя батально-изобразительная часть значительно уступает по своим художественным достоинствам заключительной хоровой песне, являющейся большой творческой удачей композитора. Причина этого, на наш взгляд, заключается в том, что картинность всего среднего эпизода «Пути победы» носит несколько самодовлеющий характер, а не является лишь средством изобразительной конкретизации музыкальных образов, как это бывает в классической музыке; она не связана с ярким раскрытием типичных человеческих характеров нашей эпохи, не подчинена глубокому и захватывающему идейно-эмоциональному содержанию. Иное дело заключительная хоровая песня; в ее простой, суровой и мужественной мелодии, сочетающей черты народной песенности с чертами героических массовых песен наших дней, композитору удалось ярко и образно выразить чувства и думы советского народа, его любовь и преданность своему великому вождю.

Итак, мы считаем ложным отождествление понятия программности с понятием содержания музыки. Мы не можем согласиться с П. Апостоловым, когда он противопоставляет программную и непрограммную музыку и превращает слово в едва ли не единственный носитель смысла, идеи в музыке. Но мы присоединяемся к его протесту против отождествления программности в музыке с содержательностью. Неужели слово «содержание» музыки устарело или является непонятным, неточным, чтобы его заменять словом «программа»? И в чем преимущество этого последнего?

Сторонники отождествления всякой содержательной музыки с программной приходят, в сущ-

ности, к ликвидации непрограммной музыки1. Тем самым они теоретически оправдывают навязывание программ непрограммной музыке, что ведет к вульгаризации и натяжкам в анализе и критике. Можно сказать, что содержание любого музыкального произведения может быть с большей или меньшей убедительностью раскрыто словами (хотя словами и нельзя подменить его непосредственного воздействия на слушателей в специфически музыкальной форме). Но одно дело словесное раскрытие идейного содержания музыки, другое дело ее программа, в соответствии и в единстве с которой происходит восприятие и усвоение музыки и которой может и не быть в идейной, содержательной музыке, если для нее нет изобразительно-сюжетных предпосылок в самом музыкальном произведении. Если бы кто-либо из сторонников отождествления программности с содержательностью попытался дать непрерывное (от начала до конца произведения) изобразительно-сюжетное истолкование симфоний Глазунова, то из этого, вероятно, ничего не получилось бы, кроме антимузыкальной вульгаризации. А вот «Антар» и «Шехеразада» Римского-Корсакова поддаются такому истолкованию, лучшим доказательством чего является балетное воплощение «Шехеразады»! Причина этого в том, что названные произведения Римского-Корсакова программны по самому типу своей образности, а симфонии Глазунова непрограммны, хотя и содержательны.

Сторонники отождествления программности и содержательности музыки приходят, далее, к ликвидации не только непрограммной музыки, но и, как это ни парадоксально на первый взгляд, к ликвидации программной музыки, к отказу от особо актуальной роли программной музыки в условиях современной музыкальной культуры, к растворению программной музыки в непрограммной. Такая «защита» программности объективно служит формалистическому направлению, дает основания для отбрасывания программности как особого типа музыки, ибо ведь, если придерживаться подобных взглядов, то окажется, что «любая непрограммная музыка программна», поскольку она содержательна.

Однако далеко не всякая музыка, не имеющая объявленной программы, является программной по типу музыкальной образности. Равно как и наоборот, далеко не всякая музыка, имеющая объявленную программу, воспринимается как программная по существу, как соответствующая своей программе. Успех решения советской темы в программной музыке в значительной мере определяется тем, насколько композитор хорошо знает действительность, которую воспевает его музыка, насколько он живо ощущает нашу советскую современность и правильно понимает происходящие события и, наконец, самое главное, насколько полно и совершенно выражает музыка данный программный замысел.

Значительный интерес в этом плане представляет симфоническая поэма Б. Нерсесова «Александр Матросов», задуманная как программное произведение о герое советского народа.

Идея симфонической поэмы последовательно раскрывается в сюжетном развитии музыки. Тема, рисующая образ Родины (вступление), сменяется тревожными фанфарами, призывающими к борьбе с врагом. Разворачивается картина сражения (главная и связующая партии). Постепенно бой как бы удаляется. Вступает новая тема, задуманная как тема героя — Александра Матросова (побочная партия). Снова битва, разгорающаяся все ожесточеннее (разработка и главная партия репризы). Временами в ней слышны отзвуки темы Александра Матросова. Эта тема звучит все более героично. Герой гибнет в борьбе за Родину (об этом напоминает музыка траурного марша). Эпизод прощания с героем сменяется светлой темой Родины (кода), переходящей в апофеозе в Гимн Советского Союза.

Таковы основные этапы сюжетного развития музыки симфонической поэмы Б. Нерсесова. Но, несмотря на соответствие сюжетного развития музыки программе, несмотря на порою ярко эмоциональный, захватывающий характер музыки и развитую музыкальную изобразительность, программный замысел не находит своего полного воплощения в самой музыке.

Основная причина этого заключается в том, что музыкальные образы симфонической поэмы «Александр Матросов» не типичны (вопреки программе), не воспринимаются как обобщение советской действительности. Нерсесову не удалось найти для своей симфонической поэмы такого тематического материала, который раскрывал бы облик советского человека, мог бы выразить его переживания, связанные с понятием Родины, служить характеристикой существенных, новых черт советского народа.

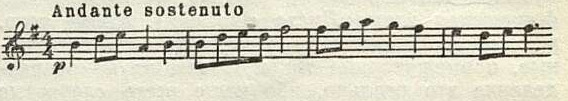

Так, например, образ Родины (тема вступления) характеризуется в поэме мягкой, идиллической мелодией, в которой соединение пентатонных попевок сменяется задумчиво-тоскливой интонацией с упором на вводный тон.

Эта тема интонационно гораздо более близка к некоторым типично элегическим мелодиям, чем к мелодиям народных и массовых советских песен, выражающих чувство советского патриотизма. Просветленный колорит этой темы остается абстрактным, в ней нельзя услышать обобщенного выражения образа социалистической Родины. Поэтому неудивительно, что при появлении темы Родины после траурного марша тема эта, в силу своего идиллического характера, звучит не как утверждение величия и непобедимости социалистической Родины, за которую герой отдал свою жизнь, а скорее как своеобразный апофеоз, чисто внешний, не связанный с ходом драматического повествования. Подобная трактовка, конечно, чужда ответственнейшему замыслу поэмы.

Трудно назвать типичным музыкальным образом также главную партию симфонической поэ-

_________

1 Так, например, В. Городинский пишет о программной музыке как о музыке, «складывающейся под влиянием определенных жизненных впечатлений и выражающей настроения, мысли, чувства, возникающие в связи с этими жизненными впечатлениями» («Советская музыка» № 8, 1950 г., стр. 35). Мы считаем, что это определение относится ко всякой содержательной музыке и не выясняет своеобразия программной музыки. Сторонниками отождествления программности с содержательностью являются также Ю. Кремлев, А. Хохловкина, И. Рыжкин и др.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- О народности в советской музыке 7

- Смотр творчества советских композиторов 13

- Мира не ждут — мир завоевывают 15

- За мир и дружбу народов 20

- Тема социалистического труда в советской музыке 23

- О программности в советской музыке 33

- О Кастальском 39

- Идеи А. Д. Кастальского 40

- Песни советского Поволжья 49

- О репертуаре музыкальной самодеятельности 53

- Успехи казахской музыки 55

- Хороший спектакль 58

- Авторские концерты советских композиторов 60

- О работе Музыкального издательства 62

- Против искажения авторского текста 68

- В. С. Калинников 69

- Глинка и культура Украины 74

- Австрийские впечатления 81

- Корейская народная музыка 88

- Новые произведения румынских композиторов 93

- Советская песня в Китае 94

- Выставка, посвященная «Шопеновскому году» 95

- Новые постановки Силезской оперы 95

- Советская музыка в Польше 95

- Чешский ансамбль советских песен и плясок 95

- Корейские песни в Чехословакии 95

- Подъем творчества композиторов Болгарии 95

- Новые произведения о мире 95

- Новые песни Эйслера 95

- Народную песню издавать лучше и больше 96

- Новые издания произведений В. С. Калинникова 99

- Фортепианный концерт Л. Ходжа-Эйнатова 101

- Удачное произведение 102

- О пропаганде советской оперетты 103

- Нужная книга 104

- В Московской консерватории 107

- В Московской консерватории 107

- 38. К. К. К 70-летию В. В. Яковлева 109

- 39. Н. Т. В Центральном Доме композиторов 110

- 40. А. Л. В Комиссии по руководству творчеством композиторов союзных республик 112

- 41. К. П. Обсуждение творчества композитора П. Кольцова 112

- Из истории «Пиковой дамы» 113

- Музыкальный календарь 115